Утвержден и введен в

действие

Приказом Ростехрегулирования

от 18 февраля 2009

г. N 69-ст

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

МАТЕРИАЛЫ, ВЕЩЕСТВА И СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТЫ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МЕТОДАМИ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Fire

hazard of substances and materials.

Materials,

substances and fire protective means.

Identification by thermal

analysis methods

ГОСТ Р 53293-2009

ОКС 13.220.40

Дата введения

1 января 2010 года

с правом досрочного

применения

Предисловие

Цели и принципы

стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27

декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила

применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации.

Основные положения".

Сведения о

стандарте

1. Разработан ФГУ ВНИИПО МЧС России.

2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 274

"Пожарная безопасность".

3. Утвержден и

введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию

и метрологии от 18 февраля 2009 г. N 69-ст.

4. Введен впервые.

Информация об

изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом

информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений

и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях

"Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены

настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в

ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты".

Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в

информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального

агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.

1. Область

применения

Настоящий стандарт

является нормативным документом по пожарной безопасности в области

стандартизации и распространяется на вещества, материалы, применяемые в

строительстве, энергетике, текстильные материалы (далее по тексту - вещества

(материалы)), а также на средства огнезащиты.

Стандарт

устанавливает порядок и методы проведения термического анализа и последующей

аналитической идентификации веществ (материалов) и средств огнезащиты в целях

выявления соответствия определенным требованиям.

Стандарт

предназначен для применения при испытаниях веществ (материалов) на пожарную

опасность, определении огнезащитных свойств составов и пропиток, установлении

соответствия и инспекционном контроле продукции, изготавливаемой предприятиями,

юридическими и физическими лицами независимо от форм собственности и

ведомственной подчиненности, а также продукции, произведенной за рубежом и

ввезенной в Российскую Федерацию.

Стандарт может быть

использован при экспертизе пожаров и других видах экспертной оценки.

2.

Нормативные ссылки

В настоящем

стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9.715-86.

Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные. Методы

испытаний на стойкость к воздействию температуры

ГОСТ 9980.2-86.

Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытаний

ГОСТ 18276.0-88.

Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Метод отбора проб

ГОСТ 29127-91 (ИСО

7111-87). Пластмассы. Термогравиметрический анализ полимеров. Метод

сканирования по температуре

ГОСТ Р ИСО 5725-2002. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1.

Основные положения и определения

ГОСТ Р 52361-2005. Контроль объекта аналитический. Термины и

определения.

Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить

действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на

официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и

метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному

указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию

на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым

информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный

стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует

руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт

отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в

части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины

и определения

В настоящем

стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 3.1. Идентификация продукции: установление соответствия│

│конкретной продукции образцу и (или) ее описанию. │

│ [ГОСТ Р 51293-99, раздел 2] │

│ 3.2. Аналитическая идентификация: отнесение объекта аналитического│

│контроля или его компонентов к конкретному веществу, материалу, классу│

│веществ или материалов. │

│ [ГОСТ Р 52361-2005, раздел 2, пункт 39] │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3.3. Аналитический

контроль: по ГОСТ Р 52361.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 3.4. Проба вещества (материала): часть вещества (материала) объекта│

│аналитического контроля, отобранная для анализа и/или исследования его│

│структуры, и/или определения свойств, отражающая его химический состав│

│и/или структуру, и/или свойства. │

│ [ГОСТ Р 52361-2005, раздел 2, пункт 8] │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3.5. Кривая

нагревания: запись температуры вещества (образца), помещенного в среду,

нагреваемую с регулируемой скоростью, в зависимости от времени.

3.6. Термический

анализ; ТА: группа методов анализа вещества (материала), объединяющая термогравиметрию, дифференциально-термический анализ,

дифференциально-сканирующую калориметрию и ряд других методов.

3.7. Термогравиметрия; ТГ: метод термического анализа, при

котором регистрируется изменение массы образца в зависимости от температуры или

времени при нагревании в заданной среде с регулируемой скоростью.

3.8. Термогравиметрия по производной: метод, позволяющий

получить первую или вторую производную термогравиметрической кривой по времени

или температуре.

3.9.

Дифференциально-термический анализ; ДТА: метод, позволяющий регистрировать

разность температур исследуемого вещества и вещества, используемого в качестве

эталона, в зависимости от температуры или времени.

3.10.

Дифференциально-сканирующая калориметрия; ДСК: метод, позволяющий

регистрировать энергию, необходимую для выравнивания температур исследуемого

вещества и вещества, используемого в качестве эталона, в зависимости от

температуры или времени.

3.11. Степень

превращения ![]() :

количество прореагировавшего вещества; применительно к ТГ - величина, связанная

с начальным

:

количество прореагировавшего вещества; применительно к ТГ - величина, связанная

с начальным ![]() ,

конечным

,

конечным ![]() значениями массы образца и его массой в данный

момент времени

значениями массы образца и его массой в данный

момент времени ![]() соотношением

соотношением

![]() .

.

Примечание. ![]() - безразмерная

величина, меняется от 0 до 1.

- безразмерная

величина, меняется от 0 до 1.

3.12.

Экстраполированная точка начала или окончания процесса: точка пересечения

касательной, проведенной в точке наибольшего наклона, с экстраполированной

базовой линией.

3.13. Температура

начала разложения: по ГОСТ 29127.

3.14. Значимые

идентификационные характеристики термического анализа (критерии идентификации):

характеристики термоаналитических кривых, по которым

устанавливается идентичность веществ (материалов) и средств огнезащиты.

3.15. Качественные

идентификационные характеристики термического анализа: характеристики ТА-кривых, которые дополняют информацию о процессе разложения.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 3.16. Холостой опыт: проведение процедуры анализа вещества, материала│

│объекта аналитического контроля без аналитической пробы или с холостой│

│пробой. │

│ [ГОСТ 52361-2005, раздел 2, пункт 31] │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4. Методы

идентификации

4.1. Идентификация

проводится с использованием:

- технической

документации;

- визуального

метода;

- инструментального

метода.

4.2.

Идентификация с использованием технической документации проводится на основании

представленных сопроводительных документов. Сопроводительные документы должны

содержать наименование вещества (материала), данные об изготовителе, показатели

назначения и другие основные показатели, принадлежность к определенной партии и

иные характеристики.

4.3. Визуальный

метод основан на восприятии внешнего вида объекта с помощью зрения. Внешний вид

является комплексным показателем, который включает в себя форму, цвет

(окраску), состояние поверхности, целостность.

4.4. В

качестве инструментального метода идентификации используется термический анализ,

включающий в себя методы:

- термогравиметрический (ТГ);

- термогравиметрический по производной (ДТГ);

-

дифференциально-термический анализ (ДТА) или дифференциально-сканирующую

калориметрию (ДСК).

4.5. Идентификация

с применением методов термического анализа проводится в два этапа:

- первый этап -

получение идентификационных термоаналитических

характеристик в результате проведения испытаний с использованием статистических

методов обработки и вычисления средних величин и дисперсий;

- второй этап -

установление идентичности (тождественности) испытываемого объекта

идентификатору <*> на основе сравнения дисперсий и средних величин

значимых характеристик термического анализа с использованием статистических

критериев: Фишера (F) и t-критерия.

--------------------------------

<*>

Идентификатор - объект, впервые прошедший термоаналитические

испытания и получивший идентификационные характеристики (опорное значение по

ГОСТ Р ИСО 5725, часть 1, пункт 3.5).

5. Подготовка к испытаниям и их проведение

5.1. Образцы для

проведения испытаний отбираются согласно соответствующим стандартам или

техническим условиям (например, для лакокрасочных материалов - по ГОСТ 9980.2,

для ковровых покрытий и изделий - по ГОСТ 18276.0).

Примечание.

Погрешность отбора проб вещества (материала) или средства огнезащиты включает в

себя (по ГОСТ Р 52361): погрешность, обусловленную

неоднородностью объекта идентификации; погрешность результатов сопутствующих

измерений; погрешность, обусловленную изменением состава и/или структуры, и/или

свойств пробы в процессе отбора проб и др.

5.2. Приготовление

навесок из образцов объектов непосредственно для испытаний проводится с учетом

физических свойств веществ (материалов): теплопроводности, теплоемкости,

плотности упаковки частиц образца, размеров включенных частиц и т.п.

Примечания. 1. Если

образец представляет собой гетерогенную смесь разнородных материалов,

компоненты которых распределены во всем объеме случайно, то приготовление

навески для испытаний проводят, исходя из опыта сохранения представительности,

которая в процессе получения идентификационных характеристик оценивается

статистически по нескольким параллельным испытаниям.

2. При

приготовлении навески образца указанных выше материалов проводят усреднение

пробы, т.е. зернистость и объем ее уменьшают размельчением и последующим

делением общего объема пробы на части.

3. Для материалов,

состоящих из нескольких частей, например, ковровых покрытий или многослойных

материалов, используют метод стратификации, т.е. разделение продуктов на

однородные части и последующее испытание каждой с проведением параллельных

испытаний по ГОСТ Р 52361.

5.3. Масса, форма и

размер навески образцов для испытаний выбираются в зависимости от типа

используемого прибора, при этом указанные характеристики образцов фиксируются в

протоколе в соответствии с Приложением А.

5.4. Рекомендуемые

характеристики навесок для некоторых видов веществ (материалов):

- однородные

композиционные вещества (материалы) и огнезащитные составы - масса от 1 до 20

мг, толщина от 0,2 до 2 мм, форма - пластина, диск, кольцо;

- ворс ковровых

покрытий, нити, волокна - масса от 1 до 20 мг, при этом рекомендуется

использование специальных капсул и других приспособлений для удерживания

навесок образцов от расползания;

- вспучивающиеся

огнезащитные покрытия - в форме диска (пластины, кольца) толщиной от 0,2 до 1

мм и массой от 3 до 20 мг, при этом необходимо учитывать увеличение объема

образца во время испытаний и не допускать перелива образца из тигля;

- древесина сосны,

обработанная пропиточным составом, - в форме пластины, диска, мелкой стружки,

слой с поверхности толщиной от 0,5 до 1 мм.

5.5. Перед

испытаниями проводят калибровку прибора на стандартных образцах, прилагаемых к

данному типу приборов, в соответствии со стандартами [1 - 6].

Примечание.

Требования к приборам термического анализа - в соответствии с Приложением Б.

5.6. Стандартные

образцы выбираются для каждого метода термического анализа с учетом

рекомендаций ГОСТ 9.715, ИСО 11357 [1] и ИСО 11358 [2].

5.7. Погрешность

результатов калибровки должна соответствовать параметрам, указанным в

инструкции для конкретного типа прибора термического анализа.

5.8. Перед

испытаниями должны быть изучены возможные источники систематических

погрешностей и учтено их влияние (например, дрейф базисной линии во времени при

проведении холостого опыта).

Для этого проводят

предварительные испытания и определяют их оптимальные условия: скорость

нагревания, массу и форму навески, с учетом приведенных выше рекомендаций. При

этом в параллельных испытаниях следует учесть факторы, влияющие на характер термоаналитических кривых (например, вспучивание,

расслоение или резкое изменение размеров навески образца в процессе нагревания

и т.п.).

5.9. Нагревание

образца проводится в динамической окислительной (воздух) или инертной (для

коксующихся материалов и средств огнезащиты на органической основе) атмосфере

газа. В необходимых случаях, когда требуется повысить сходимость данных,

используется переменная динамическая инертная атмосфера газа (азот, аргон) со

сменой ее при определенной температуре на

окислительную. Смена атмосферы в процессе нагревания проводится также в целях

определения коксового и зольного остатков вещества.

Примечания. 1.

Испытания образцов веществ (материалов), разлагающихся с высокими скоростями

потери массы (например, полипропилен, полистирол, полиэтилен и т.п.),

проводятся в инертной атмосфере.

2. Температура

смены атмосферы определяется для каждого материала индивидуально.

3. Скорость газа во

время испытаний от 50 до 100 см3/мин.

4. Требования к

газу по ГОСТ 29127 (например, азот особой чистоты - по ГОСТ 9293 с изм. 1, 2,

3).

5.10. Количество

проводимых параллельных испытаний и используемые методы термического анализа

определяются с учетом специфики исследуемого объекта (состава, однородности и

т.п.).

5.11. Рекомендуемое

количество параллельных испытаний n от трех до пяти, но не менее трех.

Примечание. В

особых случаях допускается проведение двух параллельных испытаний. Особым

случаем считают многократные параллельные испытания одних и тех же или

однотипных образцов, для которых методически определены форма, масса навески,

погрешность, зависящие от структуры образца и других параметров.

5.12. Рекомендуемые

основные условия проведения весовых испытаний:

- начальная

температура - от 25 °C до 30 °C или температура окружающей среды;

- скорость

нагревания - 5, 10, 20 °C/мин;

- атмосфера -

инертный газ или воздух с расходом от 50 до 150 мл/мин (рекомендуемая

температура переключения газа для полимерных материалов от 500 °C до 650 °C,

для огнезащитных красок и термостойких материалов от 750 °C до

850 °C);

- конечная

температура - по окончании процесса деструкции (для большинства объектов

идентификации не превышает диапазон от 900 °C до 1000 °C).

Примечание. Для

получения качественных идентификационных характеристик допускается проведение

испытаний в атмосфере воздуха.

5.13.

Характеристики термического анализа

5.13.1. Все

характеристики ТА, полученные в результате испытаний, разделяют на значимые и качественные.

5.13.2. Значимые

идентификационные характеристики ТА:

а) значения

температуры, °C, при фиксированных потерях массы (например, 5, 10, 20, 30,

50%), которые определяются по ТГ-кривым, приведенным

на рисунке В.1 (Приложение В), для веществ (материалов) и огнезащитных покрытий

на полимерной основе.

При определении

значений температуры диапазон суммарной потери массы материала разбивается не

менее чем на четыре значения. Например, для материалов с потерей массы, не

превышающей 10%, фиксируются температуры при 1, 2, 3, 4, 5%;

б) потеря

массы ![]() , %,

при фиксированных значениях температуры (например, 100, 150, 200, 250, 300 °C и

т.д.), определяемая по ТГ-кривым, приведенным на

рисунке В.2 (Приложение В);

, %,

при фиксированных значениях температуры (например, 100, 150, 200, 250, 300 °C и

т.д.), определяемая по ТГ-кривым, приведенным на

рисунке В.2 (Приложение В);

в) значения

температуры при максимумах скорости потери массы, определяемые по ДТГ-кривым

(см. рисунок В.3 Приложения В);

г) скорость

потери массы, %/мин, или амплитуда максимумов (ДТГ-максимум), определяемые по

ДТГ-кривым, приведенным на рисунке В.3 (Приложение В);

д) коксовый

остаток, %, который определяется по окончании процесса пиролиза в инертной

атмосфере или при фиксированной температуре по ТГ-кривым, приведенным

на рисунке В.4 (Приложение В);

е) зольный остаток,

%, который определяется по окончании процесса термоокисления

при фиксированной температуре по ТГ-кривым, приведенным

на рисунке В.4 (Приложение В);

ж) значения

температуры плавления и соответствующие им тепловые эффекты, Дж/г, определяемые

по ДСК (ДТА)-кривым (см. рисунок В.5 Приложения В).

5.13.3.

Качественные характеристики ТА:

а) интервалы

температур, внутри которых происходят процессы деструкции по ТГ- и ДТГ-кривым, или тепловых эффектов по ДТА (ДСК)-кривым;

б)

экстраполированные значения температуры начала и окончания протекания термоаналитических эффектов (см. рисунок В.3 Приложения В);

в) тепловые эффекты

в абсолютных единицах, Дж/г, по ДСК-кривым или в

относительных единицах, °C x мин/мг, по ДТА-кривым.

6. Обработка результатов испытаний

6.1. В результате термоаналитических испытаний получают соответствующие

графические зависимости, которые обрабатываются по схемам, приведенным на

рисунках В.1 - В.6 (см. Приложение В). При этом характеристики ТА, определяемые

по а), б) и г) 5.13.2, рекомендуется приводить к безразмерному виду с

использованием степени превращения ![]() ,

которая изменяется в пределах

,

которая изменяется в пределах ![]() (см. рисунок В.6 Приложения В), и скорости

превращения (см. рисунок А.2.1 Приложения А)

(см. рисунок В.6 Приложения В), и скорости

превращения (см. рисунок А.2.1 Приложения А)

![]() . (1)

. (1)

Обработка

графических зависимостей проводится с использованием соответствующего

программного обеспечения приборов термического анализа.

6.2. В результате обработки

графических зависимостей для каждой нормированной точки и нескольких

параллельных испытаний определяют:

- среднее

арифметическое ![]() по формуле

по формуле

![]() , (2)

, (2)

где ![]() - оценка значимой характеристики термического

анализа;

- оценка значимой характеристики термического

анализа;

- отклонения d от

среднего арифметического значения по формулам:

![]() ; (3)

; (3)

- квадраты этих

отклонений по формулам:

![]() ; (4)

; (4)

-

среднеквадратическое отклонение повторяемости (сходимости) результатов

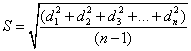

измерений S для каждой точки по формуле

. (5)

. (5)

6.3. Результаты

обработки заносят в протокол испытаний, в котором указывают дату и время

испытаний, приводят информацию о материале, заказчике (производителе) и другие

сведения в соответствии с Приложением А.

7. Установление

идентичности образцов

7.1. Идентификация

двух испытанных объектов (идентификатора и поступившего повторно на испытания

объекта) проводится на основе сравнения следующих критериев идентификации:

- количества

ДТГ-максимумов на соответствующих кривых;

- всех значимых

характеристик, определенных в разделе 6.

7.2. В этих целях

повторно поступивший материал проходит испытания и проводится обработка

результатов согласно разделам 5, 6 настоящего стандарта.

7.3. Результаты

испытаний сравниваются с аналогичными результатами, полученными для

идентификатора. Сравнению подлежат характеристики ТА, полученные на приборах

одного класса и при одинаковых условиях эксперимента: массе, форме и размере

образцов; форме, размере и материале тигля; виде газа динамической атмосферы и

расходе газа; скорости нагревания и др.

7.4.

Сравнение результатов проводится по следующей схеме:

7.4.1. Вычисляются

дисперсии ![]() для каждой значимой точки по формуле

для каждой значимой точки по формуле

![]() . (6)

. (6)

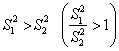

7.4.2. Выясняется

причастность сравниваемых дисперсий одной и той же генеральной совокупности

(проверка нуль-гипотезы, т.е. ![]() ) на

основании сравнения критериев Фишера (F-критерий) - экспериментального

) на

основании сравнения критериев Фишера (F-критерий) - экспериментального ![]() и теоретического

и теоретического ![]() с использованием следующего неравенства:

с использованием следующего неравенства:

где ![]() ;

;

![]() -

дисперсии нормированных точек идентификатора и идентифицируемого (повторно

поступившего на испытания) материала; при этом в числитель всегда ставится

большая дисперсия, т.е.

-

дисперсии нормированных точек идентификатора и идентифицируемого (повторно

поступившего на испытания) материала; при этом в числитель всегда ставится

большая дисперсия, т.е.  ;

;

![]() выбирается

по таблице 1 в зависимости от уровня значимости

выбирается

по таблице 1 в зависимости от уровня значимости ![]() и числа степеней свободы

и числа степеней свободы ![]() и

и ![]() (

(![]() для

числителя и

для

числителя и ![]() для знаменателя);

для знаменателя);

P -

доверительная вероятность (рекомендуется принимать равной 0,95 в соответствии с

таблицей 1).

Таблица 1

F-критерий в

зависимости от числа степеней свободы ![]() и

и ![]()

(при вероятности

0,95)

┌──────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┐

│ f

│ f = 1 │ f

= 2 │ f = 3 │ f

= 4 │ f = 5 │ f

= 6 │

│ 2

│ 1 │

1 │ 1

│ 1 │

1 │ 1

│

├──────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ 1

│ 161 │

200 │ 216

│ 225 │

230 │ 234

│

├──────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ 2

│ 8,51 │

19,00 │ 19,16 │ 19,25

│ 19,30 │

19,34 │

├──────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ 3

│ 10,13 │

9,55 │ 9,28

│ 9,12 │

9,01 │ 8,94

│

├──────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ 4

│ 7,71 │

6,94 │ 6,59

│ 6,39 │

6,26 │ 6,16

│

├──────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ 5

│ 6,61 │

5,79 │ 5,41

│ 5,19 │

5,05 │ 4,95

│

├──────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ 6

│ 5,99 │

5,14 │ 4,76

│ 4,53 │

4,39 │ 4,28

│

└──────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┘

7.5. Если для

каждой значимой характеристики неравенство (7) выполняется, то нуль-гипотеза

подтверждается. В этом случае случайные ошибки обеих серий испытаний близки по

величине и не вызваны влиянием на них состава материалов. В противном случае (![]() ) делается

вывод о том, что материалы не идентичны, проводятся уточняющие расчеты или

дополнительные испытания для выявления причин обнаруженных отклонений.

) делается

вывод о том, что материалы не идентичны, проводятся уточняющие расчеты или

дополнительные испытания для выявления причин обнаруженных отклонений.

7.6. В

случае выполнения неравенства (7) для каждой значимой характеристики проводится

сравнение двух средних с помощью t-критериев (![]() и

и ![]() ) в

следующем порядке:

) в

следующем порядке:

- для каждой

значимой точки определяется усредненная дисперсия по формуле

, (8)

, (8)

где ![]() - количество испытаний идентификатора;

- количество испытаний идентификатора;

![]() -

количество испытаний сравниваемого материала;

-

количество испытаний сравниваемого материала;

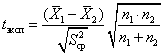

- вычисляется ![]() по формуле

по формуле

. (9)

. (9)

7.6.1. Если

найденное значение ![]() по абсолютной величине окажется меньше

по абсолютной величине окажется меньше ![]() :

:

где ![]() определяется по таблице 2 при заданных уровне

значимости (

определяется по таблице 2 при заданных уровне

значимости (![]() ) и

числе степеней свободы объединенной выборки (

) и

числе степеней свободы объединенной выборки (![]() ), то

нуль-гипотеза принимается и сравнение средних для

каждой нормированной характеристики не дает значимого расхождения.

), то

нуль-гипотеза принимается и сравнение средних для

каждой нормированной характеристики не дает значимого расхождения.

Таблица 2

t-критерий

в зависимости от вероятности

и числа степеней

свободы

|

Число

|

Вероятность P |

|||

|

0,90

|

0,95

|

0,98

|

0,99

|

|

|

2

|

2,92

|

4,30

|

6,97

|

9,93

|

|

3

|

2,35

|

3,18

|

4,54

|

5,84

|

|

4

|

2,13

|

2,78

|

3,75

|

4,60

|

|

5

|

2,01

|

2,57

|

3,37

|

4,03

|

|

6

|

1,94

|

2,45

|

3,14

|

3,71

|

|

7

|

1,89

|

2,36

|

3,00

|

3,50

|

|

8

|

1,86

|

2,31

|

2,90

|

3,36

|

|

9

|

1,83

|

2,26

|

2,82

|

3,25

|

7.6.2. Если при

соответствующих значениях ![]() и f (см. таблицу 2) найденное значение

и f (см. таблицу 2) найденное значение ![]() по абсолютной величине окажется больше

по абсолютной величине окажется больше ![]() (

(![]() ), то

нуль-гипотеза отвергается и значения средних для

каждой характеристики ТА имеют значимые расхождения. Выясняются причины

полученных расхождений.

), то

нуль-гипотеза отвергается и значения средних для

каждой характеристики ТА имеют значимые расхождения. Выясняются причины

полученных расхождений.

7.7. Сравниваемые

образцы материалов считаются идентичными по результатам термического анализа на

основании следующих заключений:

- совпадает

количество основных (значимых) ДТГ-максимумов;

- значимые

характеристики ТА удовлетворяют неравенствам (7) и (10) (см. 7.4 - 7.6).

7.8. На основании

проведенных испытаний составляется протокол в соответствии с Приложением А.

7.9. Протокол

испытаний должен содержать:

а) параметры

проведения съемки, которые включают в себя:

- тип используемого

прибора;

- тип устройства

для измерения температуры;

- массу образца;

- форму и размер

образца;

- скорость

нагревания;

- вид и расход газа

используемой динамической атмосферы;

- тип тигля и

дополнительного контейнера для образца;

- для

автоматизированных приборов - скорость съема информации;

б) информацию об

образце материала (ГОСТ, ТУ и т.п.);

в) номер аттестата

на термоаналитическое оборудование и срок его

действия;

г) результаты

расчетов характеристик в соответствии с разделом 6.

7.10. Отчет о

проведении идентификации должен содержать результаты и выводы по использованным

методам идентификации (см. 4.2 - 4.4).

7.11. При

положительном результате испытаний в выводах указывается, что материалы

являются идентичными.

7.12. При

отрицательном результате испытаний и невыполнении требования 7.6.1 в отчете

приводятся соответствующие выводы, на основе которых проводятся корректирующие

мероприятия.

7.13. Отчет

заверяется подписями исполнителей, выполнивших работу по идентификации.

Приложение А

(обязательное)

ПРОТОКОЛЫ

РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОБРАЗЦОВ

Образец

протокола А.1

ПРОТОКОЛ N ____ от

"___" _____________ 20___ г.

результатов термического

анализа материалов

А.1.1. Изготовитель

_______________________________________________________

А.1.2. Наименование

материала (ТУ, ГОСТ) __________________________________

А.1.3. Дата

поступления образца на испытания ______________________________

А.1.4. Дата проведения

испытаний __________________________________________

А.1.5. Аппаратура

термического анализа ____________________________________

А.1.6. Аттестат N ____

действителен до "___" ______________ 20___ г.

А.1.7. Условия

проведения испытаний: таблица А.1.1

Таблица А.1.1

┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│ Условия испытаний │ Используемый метод (модуль) │

│

├───────────────┬──────────────────┤

│

│ ТГ │ ДСК (ДТА)

│

├──────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤

│Термопара

(материал, диаметр провода) │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤

│Тигель

(материал, объем)

│ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤

│Масса образца,

мг │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤

│Форма

образца

│ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤

│Атмосфера │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤

│Расход газа,

мл/мин │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤

│Скорость

нагрева, °C/мин │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤

│Конечная

температура нагрева, °C │ │ │

└──────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────────┘

А.1.8. Результаты

испытаний: таблица А.1.2, рисунок А.1.1 (наименование

файлов данных)

Таблица А.1.2

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┐

│ Потеря массы Дельта m, %, при

температуре, °C │Коксовый│Зольный │

│

│остаток,│остаток,│

│

│ %, при

│ %, при │

│

│ Т, °C

│ Т, °C │

├──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┼────────┼────────┤

│Дельта m │Дельта m │Дельта m │Дельта m │Дельта m │Дельта m │ │ │

│ ср│ 100│ 200│ 300│ 400│ 500│ │ │

│

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┤

│ S

│ │ │ │ │ │ │ │

├──────────┴───────────┴───────────┴─────┬─────┴───────┬───┴───────────┼────────┼────────┤

│Температура,

°C, при потере массы

│ Т │ Т

│ Т │

Т │

│

│ 5% │ 10%

│ 20% │

50% │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼────────┤

│ Т │ │ │ │ │

│ ср │ │ │ │ │

├────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼────────┤

│ S │ │ │ │ │

├────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴────────┴────────┤

│ Характеристика максимумов

ДТГ-пиков

│

│ в температурном

интервале

│

│ -1 │

│(температура

максимума Т , °C/максимальная скорость

потери массы A , %/мин ) │

│ max max

│

├───────────────┬───────────┬──────────┬───────────────┬───────────────┬────────┬────────┤

│ Интервал,

°C │ │ │ │ │ │ │

├───────────────┼───────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┤

│Т /A

│ │ │ │ │ │ │

│ max ср max ср│

│ │ │ │ │ │

├───────────────┼───────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼────────┼────────┤

│ S/S

│ │ │ │ │ │ │

├───────────────┴───────────┴──────────┴───────────────┴───────────────┴────────┴────────┤

│ Температуры максимумов ДСК (ДТА)-пиков, °C │

├────────────┬──────────────┬───────────┬─────────────────┬──────────────┬───────────────┤

│ Т

│ │ │ │ │ │

│ max ср │ │ │ │ │ │

├────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│ S

│ │ │ │ │ │

└────────────┴──────────────┴───────────┴─────────────────┴──────────────┴───────────────┘

Исполнитель

/Ф.И.О./

Начальник

/Ф.И.О./

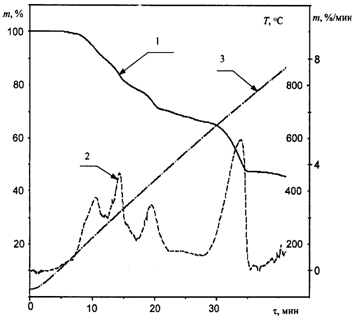

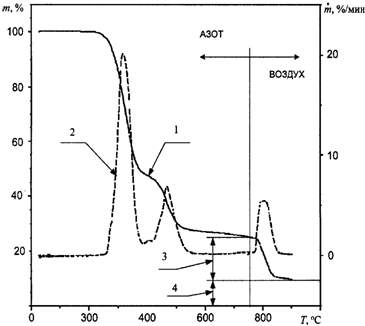

1 - ТГ-кривая (потеря

массы);

2 - ДТГ-кривая (скорость

потери массы);

3 - температура (скорость

нагревания - 20 °C/мин)

Рисунок А.1.1. Характерные термоаналитические кривые

образца материала

Образец

протокола А.2

ПРОТОКОЛ N ____ от

"___" _____________ 20___ г.

результатов термического

анализа материалов

А.2.1. Изготовитель

_______________________________________________________

А.2.2. Наименование

материала (ТУ, ГОСТ) __________________________________

А.2.3. Дата

поступления образца на испытания ______________________________

А.2.4. Дата проведения

испытаний __________________________________________

А.2.5. Аппаратура

термического анализа ____________________________________

А.2.6. Аттестат N ___

действителен до "___" _______________ 20___ г.

А.2.7. Условия

проведения испытаний: таблица А.2.1

Таблица А.2.1

┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│ Условия испытаний │ Используемый метод (модуль) │

├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Термопара

(материал, диаметр провода) │ │

├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Тигель

(материал, объем) │ │

├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Масса образца,

мг │ │

├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Форма

образца

│

│

├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Атмосфера │ │

├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Расход газа,

мл/мин │ │

├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Скорость

нагрева, °C/мин

│ │

├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Конечная

температура нагрева, °C

│

│

└───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

А.2.8. Результаты

испытаний: таблица А.2.2, рисунок А.2.1 (наименование

файлов данных)

Таблица А.2.2

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Степень превращения омега

при температуре, °C

│

├────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│ Т │ 100

│ 200 │

300 │ 400

│ 500 │

600 │

├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ омега │ │ │ │ │ │ │

│ ср │ │ │ │ │ │

│

├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ S │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ Температура, °C, при │омега │омега │омега │омега │омега │омега │

│ степени превращения │

0,05│ 0,10│ 0,20│ 0,30│ 0,40│ 0,50│

│ омега │ │ │ │ │

│ │

├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ Т

, °C │ │ │ │ │ │ │

│ max ср │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ S │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│ Характеристика максимумов

скорости превращения

│

├────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤

│ . │ │

│Т , °C/омега

, 1/мин│

│

│ max max

│

│

├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤

│ S │

│

└────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

Исполнитель /Ф.И.О./

Начальник

/Ф.И.О./

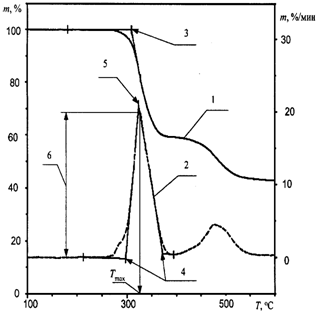

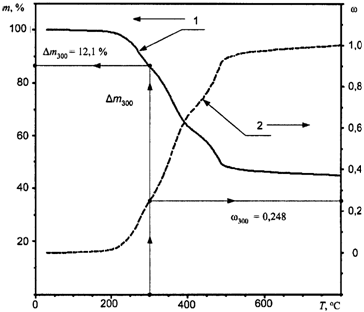

1 - степень превращения ![]() ; 2 -

скорость превращения

; 2 -

скорость превращения ![]()

Рисунок А.2.1. Характерные термоаналитические кривые

образца материала

Приложение Б

(обязательное)

ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Б.1. Для проведения

идентификации методами термического анализа применяют приборы, внесенные в Госреестр средств измерений и имеющие Сертификат об

утверждении типа средств измерений, а также действующее Свидетельство о

поверке.

Б.2. Для

идентификации применяют автоматизированные приборы термического анализа,

имеющие соответствующее программное обеспечение для обработки результатов,

следующих типов:

- модульные, в которых каждому методу соответствует один

прибор (например, только ТГ или только ДТА);

- совмещенные, в которых разные методы (ТГ, ДТА или ДСК) реализуются одним

прибором;

- с горизонтальным

или вертикальным размещением реакционных камер и механизмов весов;

- одно- или двухчашечные.

Б.3. Программное

обеспечение должно позволять получать автоматическое представление измеряемого

сигнала (ТГ, ДТА или ДСК) в виде зависимости "сигнал - температура"

или "сигнал - время".

Б.4. Требования к

термовесовым устройствам:

- взвешивание

образца должно проводиться с точностью +/- 0,1 мг или выше;

- температурный диапазон

нагревания - не менее 1000 °C;

- погрешность

измерения температуры - не более 2 °C;

- скорость

нагревания - от 5 °C/мин до 20 °C/мин;

- возможность

осуществлять контроль атмосферы на входе в реакционную камеру и на выходе из

нее;

- возможность

устанавливать расход продувочного газа с регулировкой +/- 10%.

Б.5. Требования к

дифференциальным сканирующим калориметрам:

- обеспечение

возможности работать с постоянными скоростями нагрева в диапазоне от 1 °C/мин

до 20 °C/мин;

- погрешность

измерения температуры не более 1 °C;

- чувствительность

не хуже 10 мкВт;

- динамическая

атмосфера с возможностью устанавливать скорость потока продувочного газа с

регулировкой +/- 10%;

- температурный

диапазон нагревания не менее 500 °C.

Б.6. Требования к

дифференциально-термическим анализаторам:

- обеспечение

возможности работать с постоянными скоростями нагревания в диапазоне от 5

°C/мин до 20 °C/мин;

- погрешность

измерения температуры - не более 2,5 °C;

- чувствительность

не хуже 0,1 мВ;

- динамическая

атмосфера с возможностью устанавливать скорость потока продувочного газа с

регулировкой +/- 10%;

- температурный

диапазон нагревания не менее 1000 °C.

Приложение В

(рекомендуемое)

СХЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИК ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

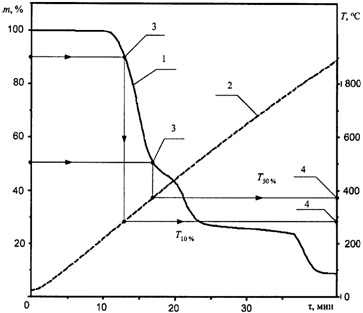

1 - ТГ-кривая

(потеря массы); 2 - температура;

3 - характерные

точки ТГ-кривой;

4 - температура при

потере 10% и 50% массы

Рисунок

В.1. Схема определения характерных значений

температуры при

фиксированных значениях потери массы

(в координатах

"потеря массы - время")

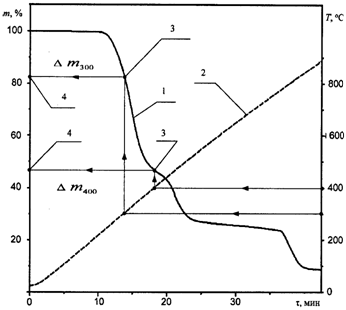

1 - ТГ-кривая

(потеря массы); 2 - температура;

3 - характерные

точки ТГ-кривой;

4 - потеря массы

при 300 °C и 400 °C

Рисунок

В.2. Схема определения характерных значений

потери массы при

фиксированных значениях температуры

(в координатах

"потеря массы - время")

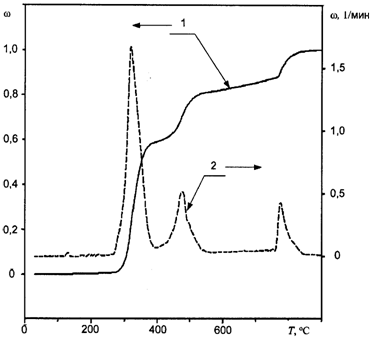

1 - ТГ-кривая; 2 -

ДТГ-кривая; 3 - экстраполированная

температура начала

процесса по ТГ-кривой;

4 -

экстраполированные температуры начала

и окончания

процесса по ДТГ-кривой;

5 -

экстраполированная температура максимума

по ДТГ-кривой; 6 -

амплитуда скорости потери

массы по ДТГ-кривой

Рисунок

В.3. Схема определения экстраполированных

температур (3, 4,

5) по ТГ(1) и ДТГ(2)-кривым

1 - ТГ-кривая; 2 -

ДТГ-кривая; 3 - коксовый остаток

при 750 °C; 4 -

зольный остаток при 900 °C

Рисунок

В.4. Схема определения коксового

и зольного остатков по термогравиметрической кривой

(в координатах

"сигнал - температура")

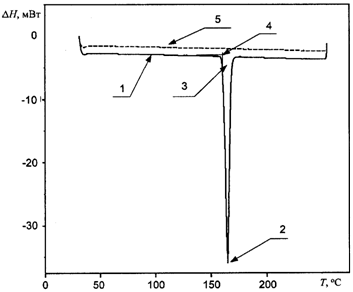

1 - ДСК-кривая;

2 - температура

экстремума теплового эффекта плавления;

3 - тепловой эффект

плавления (![]() );

);

4 -

экстраполированная температура начала плавления (![]() );

);

5 - нулевая линия

Рисунок

В.5. Схема определения характеристик плавления

по ДСК-кривой (в

координатах "сигнал - температура")

1 - по

термогравиметрической кривой m = f(T);

2 - по кривой

степени превращения ![]()

Рисунок

В.6. Схема определения идентификационных

характеристик при

фиксированной температуре Т = 300 °C

БИБЛИОГРАФИЯ

[1] ИСО

11357:1997. Пластмассы. Дифференциально-сканирующая

калориметрия ДСК (ISO 11357:1997 "Plastics.

Differential Scaning Calorimetry

(DSC)")

[2] ИСО

11358:1997. Пластмассы. Термогравиметрия полимеров. Основные принципы (ISO 11358:1997 "Plastics.

Thermogravimetry (TG) of Polymers. General Principles")

[3] АСТМ Е 967-97.

Температурная калибровка дифференциальных сканирующих калориметров и

дифференциальных термических анализаторов (ASTM Е

967-97 "Standard Practice

for Temperature Calibration of Differential Scaning Calorimeters and Differential Thermal Analyzers")

[4] АСТМ Е 968-99.

Калибровка по тепловому потоку в дифференциальном сканирующем калориметре (ASTM

E 968-99 "Standard Practice

for Heat Flow Calibration of Differential Scaning Calorimeters")

[5] АСТМ Е 1131-98.

Стандартный метод композиционного анализа с применением термического анализа

(ASTM E 1131-98 "Standard Test

Method for Compositional Analysis by Thermogravimetry")

[6] АСТМ Е 1582-93. Стандартный метод калибровки температуры в термогравиметрии (ASTM E 1582-93 "Standard Practice for Calibration of Temperature

Scale for Thermogravimetry").

ТЕХНОРМАТИВЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Copyright © www.docstroika.ru, 2013 -

2026