Утвержден и введен в

действие

Приказом МЧС РФ

от 25 марта 2009 г.

N 182

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

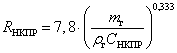

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

СВОД ПРАВИЛ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ,

ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК

ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Determination of categories of

rooms,

buildings and external

installations

on explosion and fire

hazard

СП 12.13130.2009

ОКС 13.220.01

ОКВЭД L 7523040

Дата введения

1 мая 2009 года

Предисловие

Цели и принципы

стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27

декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила

применения сводов правил - Постановлением Правительства Российской Федерации

"О порядке разработки и утверждения сводов правил" от 19 ноября 2008

г. N 858.

Сведения о

своде правил

1. Разработан ФГУ ВНИИПО МЧС России.

2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 274

"Пожарная безопасность".

3. Утвержден и

введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 182.

4. Зарегистрирован Федеральным агентством по техническому

регулированию и метрологии.

5. Введен впервые.

Информация об

изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом

информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений

и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях

"Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены

настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно

издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты".

Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в

информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика

(ФГУ ВНИИПО МЧС России) в сети Интернет.

1. Область

применения

1.1. Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьями 24, 25,

26, 27 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности", является нормативным

документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного

применения и устанавливает методы определения классификационных признаков

отнесения зданий (или частей зданий между противопожарными стенами - пожарных

отсеков), сооружений, строений и помещений (далее по тексту - зданий и

помещений) производственного и складского назначения класса Ф5 к категориям по

взрывопожарной и пожарной опасности, а также методы определения

классификационных признаков категорий наружных установок производственного и

складского назначения (далее по тексту - наружные установки) по пожарной

опасности.

1.2. Классификация

зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности применяется для

установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение

возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и

имущества в случае возникновения пожара.

Классификация

наружных установок по пожарной опасности используется для установления

требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности

возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в

случае возникновения пожара на наружных установках.

1.3. Настоящий свод

правил не распространяется:

- на помещения и

здания для производства и хранения взрывчатых веществ (далее - ВВ), средств инициирования ВВ, здания и сооружения,

проектируемые по специальным нормам и правилам, утвержденным в установленном

порядке;

- на наружные

установки для производства и хранения ВВ, средств

инициирования ВВ, наружные установки, проектируемые по специальным нормам и

правилам, утвержденным в установленном порядке, а также на оценку уровня

взрывоопасности наружных установок.

1.4. Настоящий свод

правил может быть использован при разработке специальных технических условий

при проектировании зданий, сооружений, строений и наружных установок.

2.

Нормативные ссылки

В настоящем своде

правил использованы нормативные ссылки на следующий стандарт:

ГОСТ 12.1.044-89*.

Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность

веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

Примечание. При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить

действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на

официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и

метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному

указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию

на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым

информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный

стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует

руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт

отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в

части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины

и определения

В настоящем своде

правил применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1. Аварийная

ситуация: ситуация, характеризующаяся вероятностью возникновения аварии с

возможностью дальнейшего ее развития.

3.2. Взрыв

паровоздушного облака: процесс сгорания горючей паровоздушной смеси в открытом

пространстве с образованием волн давления.

3.3. Взрыв

паровоздушной смеси в ограниченном объеме (резервуаре или производственном

помещении): процесс сгорания образовавшейся в ограниченном объеме горючей

паровоздушной смеси с повышением давления в этом объеме.

3.4. Взрыв

резервуара с перегретой жидкостью при воздействии на него очага пожара: процесс

разрушения резервуара при нагреве от очага пожара находящейся в резервуаре

жидкости до температуры, превышающей нормальную температуру кипения, с

дальнейшим взрывообразным вскипанием жидкости. Процесс сопровождается

образованием волн давления, и, если жидкость горючая, "огненным

шаром".

3.5. Взрывоопасная

смесь: смесь воздуха или окислителя с горючими газами, парами легко

воспламеняющихся жидкостей, горючими пылями или

волокнами, которая при определенной концентрации и возникновении источника

инициирования взрыва способна взорваться.

3.6. Время

отключения (время срабатывания): промежуток времени от начала возможного поступления

горючего вещества из трубопровода (перфорация, разрыв, изменение номинального

давления и т.п.) до полного прекращения поступления газа или жидкости в

помещение.

3.7. Категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта:

классификационная характеристика пожарной (взрывопожарной) опасности здания

(или частей здания между противопожарными стенами - пожарных отсеков),

сооружения, строения, помещения, наружной установки.

3.8. Логическое

дерево событий: графическое отражение общего характера развития возможных

аварийных ситуаций и аварий с отражением причинно-следственной взаимосвязи

событий в зависимости от специфики опасности объекта оценки риска с учетом

влияния на них имеющихся защитных мероприятий.

3.9. Огненный шар:

крупномасштабное диффузионное горение, реализуемое при разрыве резервуара с

горючей жидкостью или газом под давлением с воспламенением содержимого

резервуара.

3.10. Пожар в

помещении: процесс диффузионного горения твердых, жидких и газообразных горючих

веществ, находящихся в помещении, вызывающий прогрев строительных конструкций и

технологического оборудования с возможной потерей ими несущей способности.

3.11. Проектная

авария: авария, для предотвращения которой в проекте промышленного объекта

предусмотрены системы обеспечения безопасности, гарантирующие обеспечение

заданного уровня безопасности.

3.12. Пожарная

нагрузка: количество теплоты, которое может выделиться в помещение при пожаре.

3.13. Размер зоны:

протяженность ограниченной каким-либо образом части пространства.

3.14. Сценарий

аварии: модель последовательности событий с определенной зоной воздействия

опасных факторов пожара на людей, здания, сооружения и технологическое

оборудование.

3.15. Удельная

пожарная нагрузка: количество теплоты, которое может выделиться в помещение при

пожаре, отнесенное к площади размещения находящихся в помещении горючих и трудногорючих веществ и материалов.

3.16. Частота

реализации сценария аварии: частота возникновения и развития возможного

сценария аварии в определенный период времени.

4. Общие

положения

4.1. По

взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на категории А, Б, В1 - В4, Г и Д, а здания - на категории А, Б, В, Г и

Д.

По пожарной

опасности наружные установки подразделяются на категории АН, БН, ВН, ГН и ДН.

4.2. Категории

помещений и зданий определяются, исходя из вида находящихся в помещениях

горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также,

исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в

них технологических процессов.

Категории наружных

установок определяются, исходя из пожароопасных свойств находящихся в

установках горючих веществ и материалов, их количества и особенностей

технологических процессов.

4.3.

Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на

основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом

параметров состояния (давления, температуры и т.д.).

Допускается

использование официально опубликованных справочных данных по пожароопасным

свойствам веществ и материалов.

Допускается

использование показателей пожарной опасности для смесей веществ и материалов по

наиболее опасному компоненту.

5.

Категории помещений по взрывопожарной

и пожарной

опасности

5.1. Категории

помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с

таблицей 1.

Таблица 1

Категории

помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Категория

│ Характеристика веществ

и материалов, находящихся │

│ помещения

│ (обращающихся) в помещении │

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤

│ А

│Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с

температурой│

│повышенная

│вспышки не более 28 °C в таком количестве, что могут │

│взрывопожаро-│образовывать

взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при │

│опасность │воспламенении

которых развивается расчетное избыточное

│

│ │давление взрыва в

помещении, превышающее 5 кПа, и (или)

│

│ │вещества и материалы,

способные взрываться и гореть при │

│ │взаимодействии

с водой, кислородом воздуха или друг

│

│ │с другом, в таком

количестве, что расчетное избыточное

│

│ │давление взрыва в помещении

превышает 5 кПа │

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Б │Горючие пыли или волокна,

легковоспламеняющиеся жидкости │

│взрывопожаро-│с

температурой вспышки более 28 °C, горючие жидкости │

│опасность │в таком количестве, что могут

образовывать взрывоопасные │

│ │пылевоздушные или

паровоздушные смеси, при воспламенении

│

│ │которых

развивается расчетное избыточное давление взрыва │

│ │в помещении, превышающее 5 кПа │

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤

│ В1 - В4 │Горючие и трудногорючие

жидкости, твердые горючие и трудно-│

│пожаро- │горючие вещества и материалы (в

том числе пыли и волокна), │

│опасность │вещества и материалы, способные при

взаимодействии │

│ │с водой, кислородом воздуха

или друг с другом только │

│ │гореть, при условии, что

помещения, в которых они │

│ │находятся (обращаются), не

относятся к категории А или Б │

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Г

│Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном │

│умеренная │или расплавленном состоянии, процесс

обработки которых

│

│пожаро- │сопровождается выделением

лучистого тепла, искр и пламени, │

│опасность │и (или) горючие газы, жидкости и

твердые вещества, которые │

│ │сжигаются или утилизируются

в качестве топлива │

├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Д

│Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии │

│пониженная │

│

│пожаро-

│

│

│опасность │

│

├─────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Примечания.

1. Методы определения

категорий помещений А и Б│

│устанавливаются

в соответствии с Приложением А. │

│ 2. Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в│

│зависимости

от количества и

способа размещения пожарной

нагрузки в│

│указанном

помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от│

│пожароопасных свойств

веществ и материалов,

составляющих пожарную│

│нагрузку.

Разделение помещений на категории В1 -

В4 регламентируется│

│положениями

в соответствии с Приложением Б. │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5.2. Определение

категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки

принадлежности помещения к категориям, приведенным в таблице 1, от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).

6.

Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

6.1. Категории

зданий по взрывопожарной и пожарной опасности определяются, исходя из доли и

суммированной площади помещений той или иной категории опасности в этом здании.

6.2. Здание

относится к категории А, если в нем суммированная

площадь помещений категории А превышает 5% площади всех помещений или 200 м2.

6.3. Здание не

относится к категории А, если суммированная площадь

помещений категории А в здании не превышает 25% суммированной площади всех

размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2) и эти помещения оснащаются

установками автоматического пожаротушения.

6.4. Здание

относится к категории Б, если одновременно выполнены

следующие условия: здание не относится к категории А и суммированная площадь

помещений категорий А и Б превышает 5% суммированной площади всех помещений или

200 м2.

6.5. Здание не

относится к категории Б, если суммированная площадь

помещений категорий А и Б в здании не превышает 25% суммированной площади всех

размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2) и эти помещения оснащаются

установками автоматического пожаротушения.

6.6. Здание

относится к категории В, если одновременно выполнены

следующие условия: здание не относится к категории А или Б и суммированная

площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5% (10%, если в здании

отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений.

6.7. Здание не

относится к категории В, если суммированная площадь

помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 в здании не превышает 25% суммированной

площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 м2) и эти помещения

оснащаются установками автоматического пожаротушения.

6.8. Здание

относится к категории Г, если одновременно выполнены следующие условия: здание

не относится к категории А, Б или В и суммированная

площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5% суммированной

площади всех помещений.

6.9. Здание не

относится к категории Г, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г в здании не превышает 25%

суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 м2) и

помещения категорий А, Б, В1, В2 и В3 оснащаются установками автоматического

пожаротушения.

6.10. Здание

относится к категории Д, если оно не относится к

категории А, Б, В или Г.

7.

Категории наружных установок по пожарной опасности

7.1. Категории

наружных установок по пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей

2.

Таблица 2

Категории

наружных установок по пожарной опасности

|

Категория

|

Критерии отнесения наружной установки к

той или иной |

|

АН

|

Установка относится к категории АН, если в ней

присутствуют |

|

БН

|

Установка

относится к категории БН, если в ней присутствуют |

|

ВН

|

Установка относится к категории ВН, если в ней

присутствуют |

|

ГН

|

Установка относится к категории ГН, если в ней

присутствуют |

|

ДН

|

Установка

относится к категории ДН, если в ней присутствуют |

7.2. Определение

категорий наружных установок следует осуществлять путем последовательной

проверки их принадлежности к категориям, приведенным в таблице 2, от наиболее

опасной (АН) к наименее опасной (ДН).

7.3. В случае, если из-за отсутствия данных представляется невозможным

оценить величину пожарного риска, допускается использование вместо нее

следующих критериев.

Для категорий АН и

БН:

- горизонтальный

размер зоны, ограничивающей газопаровоздушные смеси с

концентрацией горючего выше нижнего концентрационного предела распространения

пламени (НКПР) по ГОСТ 12.1.044, превышает 30 м (данный критерий применяется

только для горючих газов и паров) и (или) расчетное избыточное давление при

сгорании газо-, паро- или пылевоздушной смеси на

расстоянии 30 м от наружной установки превышает 5 кПа.

Для категории ВН:

- интенсивность

теплового излучения от очага пожара веществ и (или) материалов, указанных для

категории ВН, на расстоянии 30 м от наружной установки превышает ![]() .

.

Горизонтальные

размеры зон, ограничивающих газопаровоздушные смеси с

концентрацией горючего выше НКПР, определяются в соответствии с Приложением В.

Интенсивность

теплового излучения от очага пожара определяется в соответствии с Приложением

В.

8. Оценка

пожарного риска

8.1. Пожарный риск

P(a) (![]() ) в

определенной точке территории (a), на расстоянии 30 м от наружной установки,

определяют с помощью соотношения:

) в

определенной точке территории (a), на расстоянии 30 м от наружной установки,

определяют с помощью соотношения:

![]() , (1)

, (1)

где J - число

сценариев развития аварий, возможных на наружной установке;

![]() -

условная вероятность поражения человека в определенной точке территории (a) в

результате реализации j-того сценария развития аварии, отвечающего

определенному инициирующему аварию событию;

-

условная вероятность поражения человека в определенной точке территории (a) в

результате реализации j-того сценария развития аварии, отвечающего

определенному инициирующему аварию событию;

![]() -

частота реализации в течение года j-того сценария развития аварии,

-

частота реализации в течение года j-того сценария развития аварии, ![]() .

.

8.2. Сценарии

развития пожароопасных аварийных ситуаций и аварий рассматриваются на основе

построения логического дерева событий. Число возможных сценариев развития

аварий определяется по результатам анализа возможных на наружной установке

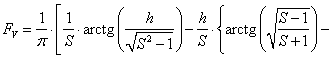

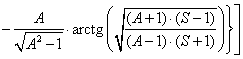

аварийных ситуаций и аварий.

8.3. Условные

вероятности поражения человека ![]() определяют по значениям пробит-функций и на

основе соотношений в соответствии с Приложением Г.

определяют по значениям пробит-функций и на

основе соотношений в соответствии с Приложением Г.

Условную

вероятность поражения человека ![]() от совместного независимого воздействия несколькими

опасными факторами в результате реализации j-того сценария развития аварии

определяют по соотношению:

от совместного независимого воздействия несколькими

опасными факторами в результате реализации j-того сценария развития аварии

определяют по соотношению:

![]() , (2)

, (2)

где h - число

рассматриваемых опасных факторов пожара;

![]() -

вероятность реализации k-того опасного фактора пожара;

-

вероятность реализации k-того опасного фактора пожара;

![]() -

условная вероятность поражения k-тым опасным фактором

пожара.

-

условная вероятность поражения k-тым опасным фактором

пожара.

8.4. Частоты

реализации сценариев развития аварий определяют по статистическим данным и

(или) на основе методик, изложенных в нормативных документах. Допускается

использовать расчетные данные по надежности технологического оборудования,

соответствующие специфике наружной установки.

Приложение А

(обязательное)

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ А И Б

А.1. Выбор и

обоснование расчетного варианта

А.1.1. При

расчете критериев взрывопожарной опасности в качестве расчетного следует

выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы

аппаратов, при котором в образовании горючих газо-,

паро-, пылевоздушных смесей участвует наибольшее количество газов, паров, пылей, наиболее опасных в отношении последствий сгорания

этих смесей.

В случае если

использование расчетных методов не представляется возможным, допускается

определение значений критериев взрывопожарной опасности на основании

результатов соответствующих научно-исследовательских работ, согласованных в

порядке, установленном для согласования отступлений от требований нормативных

документов по пожарной безопасности.

А.1.2.

Количество поступивших в помещение веществ, которые могут образовать горючие газовоздушные, паровоздушные, пылевоздушные смеси,

определяется, исходя из следующих предпосылок:

а) происходит расчетная

авария одного из аппаратов согласно А.1.1;

б) все содержимое

аппарата поступает в помещение;

в)

происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат, по

прямому и обратному потокам в течение времени, необходимого для отключения

трубопроводов.

Расчетное время

отключения трубопроводов определяют в каждом конкретном случае, исходя из

реальной обстановки, и должно быть минимальным с учетом паспортных данных на

запорные устройства, характера технологического процесса и вида расчетной

аварии.

Расчетное время

отключения трубопроводов следует принимать равным:

- времени

срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным

данным установки, если вероятность отказа системы автоматики не превышает

0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов;

- 120 с, если

вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено

резервирование ее элементов;

- 300 с при ручном отключении;

г) происходит

испарение с поверхности разлившейся жидкости; площадь

испарения при разливе на пол определяется (при отсутствии справочных данных),

исходя из расчета, что 1 литр смесей и растворов, содержащих 70% и менее (по

массе) растворителей, разливается на площади 0,5 м2, а

остальных жидкостей - на 1 м2 пола помещения;

д) происходит также

испарение жидкости из емкостей, эксплуатируемых с открытым зеркалом жидкости, и

со свежеокрашенных поверхностей;

е) длительность

испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более

3600 с.

А.1.3.

Количество пыли, которое может образовать пылевоздушную смесь, определяется из

следующих предпосылок:

а) расчетной аварии

предшествовало пыленакопление в производственном

помещении, происходящее в условиях нормального режима работы (например,

вследствие пылевыделения из негерметичного производственного оборудования);

б) в момент

расчетной аварии произошла плановая (ремонтные работы) или внезапная

разгерметизация одного из технологических аппаратов, за которой последовал

аварийный выброс в помещение всей находившейся в аппарате пыли.

А.1.4. Свободный

объем помещения определяется как разность между объемом помещения и объемом,

занимаемым технологическим оборудованием. Если свободный объем помещения

определить невозможно, то его допускается принимать условно, равным

80% геометрического объема помещения.

А.2. Расчет

избыточного давления для горючих газов, паров легковоспламеняющихся и горючих

жидкостей

А.2.1.

Избыточное давление ![]() для индивидуальных горючих веществ, состоящих

из атомов C, H, O, N, Cl, Br,

I, F, определяется по формуле:

для индивидуальных горючих веществ, состоящих

из атомов C, H, O, N, Cl, Br,

I, F, определяется по формуле:

где ![]() - максимальное давление, развиваемое при

сгорании стехиометрической газовоздушной или

паровоздушной смеси в замкнутом объеме, определяемое экспериментально или по

справочным данным в соответствии с требованиями 4.3. При отсутствии данных

допускается принимать

- максимальное давление, развиваемое при

сгорании стехиометрической газовоздушной или

паровоздушной смеси в замкнутом объеме, определяемое экспериментально или по

справочным данным в соответствии с требованиями 4.3. При отсутствии данных

допускается принимать ![]() равным 900 кПа;

равным 900 кПа;

![]() -

начальное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);

-

начальное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);

m - масса горючего

газа (ГГ) или паров легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и

горючих жидкостей (ГЖ), вышедших в результате расчетной аварии в помещение,

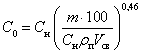

вычисляемая для ГГ по формуле (А.6), а для паров ЛВЖ и ГЖ - по формуле (А.11),

кг;

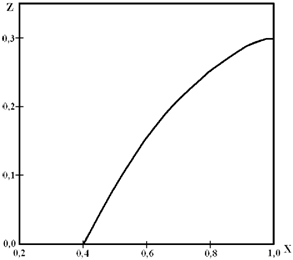

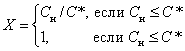

Z - коэффициент

участия горючих газов и паров в горении, который может быть рассчитан на основе

характера распределения газов и паров в объеме помещения согласно Приложению Д.

Допускается принимать значение Z по таблице А.1;

![]() -

свободный объем помещения, м3;

-

свободный объем помещения, м3;

![]() -

плотность газа или пара при расчетной температуре

-

плотность газа или пара при расчетной температуре ![]() ,

, ![]() ,

вычисляемая по формуле

,

вычисляемая по формуле

![]() ,

(А.2)

,

(А.2)

где M - молярная

масса, ![]() ;

;

![]() -

мольный объем, равный

-

мольный объем, равный ![]() ;

;

![]() -

расчетная температура, °C.

-

расчетная температура, °C.

В качестве

расчетной температуры следует принимать максимально возможную температуру

воздуха в данном помещении в соответствующей климатической зоне или максимально

возможную температуру воздуха по технологическому регламенту с учетом возможного

повышения температуры в аварийной ситуации. Если такого значения расчетной

температуры ![]() по каким-либо причинам определить не удается,

допускается принимать ее равной 61 °C;

по каким-либо причинам определить не удается,

допускается принимать ее равной 61 °C;

![]() -

стехиометрическая концентрация ГГ или паров ЛВЖ и ГЖ,

% (объемных), вычисляемая по формуле

-

стехиометрическая концентрация ГГ или паров ЛВЖ и ГЖ,

% (объемных), вычисляемая по формуле

![]() ,

(А.3)

,

(А.3)

где ![]() - стехиометрический коэффициент кислорода в

реакции сгорания;

- стехиометрический коэффициент кислорода в

реакции сгорания;

![]() -

число атомов C, H, O и галоидов в молекуле горючего;

-

число атомов C, H, O и галоидов в молекуле горючего;

![]() -

коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать

-

коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать ![]() равным трем.

равным трем.

Таблица А.1

Значение

коэффициента Z участия горючих газов

и паров в горении

|

Вид горючего

вещества |

Значение

Z |

|

Водород

|

1,0

|

|

Горючие газы (кроме водорода) |

0,5

|

|

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости,

нагретые |

0,3

|

|

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые

ниже |

0,3

|

|

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости,

нагретые ниже |

0

|

А.2.2.

Расчет ![]() для индивидуальных веществ, кроме

упомянутых в А.2.1, а также для смесей может быть выполнен по формуле

для индивидуальных веществ, кроме

упомянутых в А.2.1, а также для смесей может быть выполнен по формуле

где ![]() - теплота сгорания,

- теплота сгорания, ![]() ;

;

![]() -

плотность воздуха при начальной температуре

-

плотность воздуха при начальной температуре ![]() ,

, ![]() ;

;

![]() -

теплоемкость воздуха,

-

теплоемкость воздуха, ![]() (допускается принимать равной

(допускается принимать равной

![]() );

);

![]() -

начальная температура воздуха, К.

-

начальная температура воздуха, К.

А.2.3. В случае обращения в помещении горючих газов, легковоспламеняющихся

или горючих жидкостей при определении массы m, входящей в формулы (А.1) и

(А.4), допускается учитывать работу аварийной вентиляции, если она обеспечена

резервными вентиляторами, автоматическим пуском при превышении предельно

допустимой взрывобезопасной концентрации и электроснабжением по первой

категории надежности по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), при условии

расположения устройств для удаления воздуха из помещения в

непосредственной близости от места возможной аварии.

Допускается

учитывать постоянно работающую общеобменную

вентиляцию, обеспечивающую концентрацию горючих газов и паров в помещении, не

превышающую предельно допустимую взрывобезопасную концентрацию, рассчитанную

для аварийной вентиляции. Указанная общеобменная

вентиляция должна быть оборудована резервными вентиляторами, включающимися

автоматически при остановке основных. Электроснабжение

указанной вентиляции должно осуществляться не ниже чем по первой категории

надежности по ПУЭ.

При этом массу m

горючих газов или паров легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, нагретых

до температуры вспышки и выше, поступивших в объем помещения, следует разделить

на коэффициент K, определяемый по формуле

K = AT + 1, (А.5)

где A - кратность

воздухообмена, создаваемого аварийной вентиляцией, ![]() ;

;

T -

продолжительность поступления горючих газов и паров легковоспламеняющихся и

горючих жидкостей в объем помещения, c (принимается по А.1.2).

А.2.4. Масса m, кг, поступившего в помещение при расчетной аварии газа определяется

по формуле

где ![]() - объем газа, вышедшего из аппарата, м3;

- объем газа, вышедшего из аппарата, м3;

![]() -

объем газа, вышедшего из трубопроводов, м3.

-

объем газа, вышедшего из трубопроводов, м3.

При этом

![]() ,

(А.7)

,

(А.7)

где ![]() - давление в аппарате, кПа;

- давление в аппарате, кПа;

V - объем аппарата,

м3;

![]() ,

(А.8)

,

(А.8)

где ![]() - объем газа, вышедшего из трубопровода до его

отключения, м3;

- объем газа, вышедшего из трубопровода до его

отключения, м3;

![]() -

объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м3;

-

объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м3;

![]() ,

(А.9)

,

(А.9)

где q - расход

газа, определяемый в соответствии с технологическим регламентом в зависимости

от давления в трубопроводе, его диаметра, температуры газовой среды и т.д., ![]() ;

;

T - время,

определяемое по А.1.2, с;

![]() ,

(А.10)

,

(А.10)

где ![]() - максимальное давление в трубопроводе по

технологическому регламенту, кПа;

- максимальное давление в трубопроводе по

технологическому регламенту, кПа;

![]() -

внутренний радиус трубопроводов, м;

-

внутренний радиус трубопроводов, м;

![]() -

длина трубопроводов от аварийного аппарата до задвижек, м.

-

длина трубопроводов от аварийного аппарата до задвижек, м.

А.2.5. Масса паров

жидкости m, поступивших в помещение при наличии нескольких источников испарения

(поверхность разлитой жидкости, поверхность со свеженанесенным составом,

открытые емкости и т.п.), определяется из выражения:

где ![]() - масса жидкости, испарившейся с поверхности

разлива, кг;

- масса жидкости, испарившейся с поверхности

разлива, кг;

![]() -

масса жидкости, испарившейся с поверхностей открытых емкостей, кг;

-

масса жидкости, испарившейся с поверхностей открытых емкостей, кг;

![]() -

масса жидкости, испарившейся с поверхностей, на которые нанесен применяемый

состав, кг.

-

масса жидкости, испарившейся с поверхностей, на которые нанесен применяемый

состав, кг.

При этом каждое из

слагаемых в формуле (А.11) определяется по формуле

![]() ,

(А.12)

,

(А.12)

где W - интенсивность

испарения, ![]() ;

;

![]() -

площадь испарения, м2, определяемая в соответствии с

А.1.2 в зависимости от массы жидкости

-

площадь испарения, м2, определяемая в соответствии с

А.1.2 в зависимости от массы жидкости ![]() ,

вышедшей в помещение.

,

вышедшей в помещение.

Если аварийная

ситуация связана с возможным поступлением жидкости в распыленном состоянии, то

она должна быть учтена в формуле (А.11) введением дополнительного слагаемого,

учитывающего общую массу поступившей жидкости от распыляющих устройств, исходя

из продолжительности их работ.

А.2.6. Массу ![]() , кг, вышедшей в помещение жидкости определяют в соответствии

с А.1.2.

, кг, вышедшей в помещение жидкости определяют в соответствии

с А.1.2.

А.2.7.

Интенсивность испарения W определяется по справочным и экспериментальным

данным. Для ненагретых выше расчетной температуры

(окружающей среды) ЛВЖ при отсутствии данных допускается рассчитывать W по

формуле

![]() ,

(А.13)

,

(А.13)

где ![]() - коэффициент, принимаемый по таблице А.2 в

зависимости от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью

испарения;

- коэффициент, принимаемый по таблице А.2 в

зависимости от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью

испарения;

![]() -

давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости

-

давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости ![]() ,

определяемое по справочным данным, кПа.

,

определяемое по справочным данным, кПа.

Таблица А.2

Значение

коэффициента ![]() в зависимости от скорости

в зависимости от скорости

и температуры воздушного

потока

┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐

│ Скорость воздушного │Значение коэффициента эта при

температуре t, °C, │

│ потока в помещении, │ воздуха в помещении │

│ -1

├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│ м x с │ 10

│ 15 │

20 │ 30

│ 35 │

├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ 0 │ 1,0

│ 1,0 │

1,0 │ 1,0

│ 1,0 │

├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ 0,1 │ 3,0

│ 2,6 │

2,4 │ 1,8

│ 1,6 │

├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ 0,2 │ 4,6

│ 3,8 │

3,5 │ 2,4

│ 2,3 │

├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ 0,5 │ 6,6

│ 5,7 │

5,4 │ 3,6

│ 3,2 │

├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ 1,0 │ 10,0

│ 8,7 │

7,7 │ 5,6

│ 4,6 │

└───────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

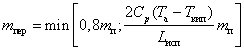

А.2.8.

Масса паров m, кг, при испарении жидкости, нагретой выше расчетной температуры,

но не выше температуры кипения жидкости, определяется по соотношению

где ![]() - удельная теплоемкость жидкости при начальной

температуре испарения,

- удельная теплоемкость жидкости при начальной

температуре испарения, ![]() ;

;

![]() -

удельная теплота испарения жидкости при начальной температуре испарения,

определяемая по справочным данным,

-

удельная теплота испарения жидкости при начальной температуре испарения,

определяемая по справочным данным, ![]() .

.

При отсутствии

справочных данных допускается рассчитывать ![]() по формуле

по формуле

где B, ![]() - константы уравнения Антуана, определяемые по

справочным данным для давления насыщенных паров, измеряемого в кПа;

- константы уравнения Антуана, определяемые по

справочным данным для давления насыщенных паров, измеряемого в кПа;

![]() -

начальная температура нагретой жидкости, К;

-

начальная температура нагретой жидкости, К;

M - молярная масса

жидкости, ![]() .

.

Формулы (А.14) и

(А.15) справедливы для жидкостей, нагретых от температуры вспышки и выше при

условии, что температура вспышки жидкости превышает значение расчетной

температуры.

А.3. Расчет

избыточного давления взрыва для горючих пылей

А.3.1.

Расчет избыточного давления ![]() , кПа,

производится по формуле (А.4), где коэффициент Z участия взвешенной пыли в

горении рассчитывают по формуле

, кПа,

производится по формуле (А.4), где коэффициент Z участия взвешенной пыли в

горении рассчитывают по формуле

Z = 0,5F, (А.16)

где F - массовая

доля частиц пыли размером менее критического, с превышением которого аэровзвесь становится неспособной распространять пламя. В

отсутствие возможности получения сведений для оценки величины F допускается

принимать F = 1.

А.3.2. Расчетную массу

взвешенной в объеме помещения пыли m, кг, образовавшейся в результате аварийной

ситуации, определяют по формуле

,

(А.17)

,

(А.17)

где ![]() - расчетная масса взвихрившейся пыли, кг;

- расчетная масса взвихрившейся пыли, кг;

![]() -

расчетная масса пыли, поступившей в помещение в результате аварийной ситуации, кг;

-

расчетная масса пыли, поступившей в помещение в результате аварийной ситуации, кг;

![]() -

стехиометрическая концентрация горючей пыли в аэровзвеси,

-

стехиометрическая концентрация горючей пыли в аэровзвеси, ![]() ;

;

![]() -

расчетный объем пылевоздушного облака, образованного при аварийной ситуации в

объеме помещения, м3.

-

расчетный объем пылевоздушного облака, образованного при аварийной ситуации в

объеме помещения, м3.

В отсутствие

возможности получения сведений для расчета ![]() допускается принимать

допускается принимать

![]() ,

(А.18)

,

(А.18)

А.3.3. Расчетную

массу взвихрившейся пыли ![]() определяют по формуле

определяют по формуле

![]() ,

(А.19)

,

(А.19)

где ![]() - доля отложившейся в помещении пыли,

способной перейти во взвешенное состояние в результате аварийной ситуации. При

отсутствии экспериментальных сведений о величине

- доля отложившейся в помещении пыли,

способной перейти во взвешенное состояние в результате аварийной ситуации. При

отсутствии экспериментальных сведений о величине ![]() допускается принимать

допускается принимать ![]() ;

;

![]() -

масса отложившейся в помещении пыли к моменту аварии, кг.

-

масса отложившейся в помещении пыли к моменту аварии, кг.

А.3.4. Расчетную

массу пыли, поступившей в помещение в результате аварийной ситуации, ![]() ,

определяют по формуле

,

определяют по формуле

![]() ,

(А.20)

,

(А.20)

где ![]() - масса горючей пыли, выбрасываемой в

помещение из аппарата, кг;

- масса горючей пыли, выбрасываемой в

помещение из аппарата, кг;

q -

производительность, с которой продолжается поступление пылевидных веществ в

аварийный аппарат по трубопроводам до момента их отключения, ![]() ;

;

T - время

отключения, определяемое по А.1.2 (в), с;

![]() -

коэффициент пыления, представляющий отношение массы взвешенной в воздухе пыли

ко всей массе пыли, поступившей из аппарата в помещение. При отсутствии

экспериментальных данных о величине

-

коэффициент пыления, представляющий отношение массы взвешенной в воздухе пыли

ко всей массе пыли, поступившей из аппарата в помещение. При отсутствии

экспериментальных данных о величине ![]() допускается принимать:

допускается принимать:

- ![]() - для пылей с

дисперсностью не менее 350 мкм;

- для пылей с

дисперсностью не менее 350 мкм;

- ![]() - для пылей с

дисперсностью менее 350 мкм.

- для пылей с

дисперсностью менее 350 мкм.

Величину ![]() принимают в соответствии с А.1.1 и А.1.3.

принимают в соответствии с А.1.1 и А.1.3.

А.3.5. Массу

отложившейся в помещении пыли к моменту аварии определяют по формуле

![]() ,

(А.21)

,

(А.21)

где ![]() - доля горючей пыли в общей массе отложений

пыли;

- доля горючей пыли в общей массе отложений

пыли;

![]() -

коэффициент эффективности пылеуборки. Принимают равным

0,6 при сухой и 0,7 - при влажной пылеуборке (ручной). При механизированной

вакуумной пылеуборке для ровного пола

-

коэффициент эффективности пылеуборки. Принимают равным

0,6 при сухой и 0,7 - при влажной пылеуборке (ручной). При механизированной

вакуумной пылеуборке для ровного пола ![]() принимают равным 0,9;

для пола с выбоинами (до 5% площади) - 0,7;

принимают равным 0,9;

для пола с выбоинами (до 5% площади) - 0,7;

![]() -

масса пыли, оседающей на труднодоступных для уборки поверхностях в помещении за

период времени между генеральными уборками, кг;

-

масса пыли, оседающей на труднодоступных для уборки поверхностях в помещении за

период времени между генеральными уборками, кг;

![]() -

масса пыли, оседающей на доступных для уборки поверхностях в помещении за

период времени между текущими уборками, кг.

-

масса пыли, оседающей на доступных для уборки поверхностях в помещении за

период времени между текущими уборками, кг.

Под труднодоступными

для уборки площадями подразумевают такие поверхности в производственных

помещениях, очистка которых осуществляется только при генеральных пылеуборках.

Доступными для уборки местами являются поверхности, пыль с которых удаляется в

процессе текущих пылеуборок (ежесменно, ежесуточно и

т.п.).

А.3.6. Масса пыли ![]() (i = 1; 2), оседающей на различных

поверхностях в помещении за межуборочный период,

определяется по формуле

(i = 1; 2), оседающей на различных

поверхностях в помещении за межуборочный период,

определяется по формуле

![]() , (i =

1; 2), (А.22)

, (i =

1; 2), (А.22)

где ![]() - масса пыли, выделяющаяся в объем помещения

за период времени между генеральными пылеуборками, кг;

- масса пыли, выделяющаяся в объем помещения

за период времени между генеральными пылеуборками, кг;

![]() -

масса пыли, выделяемая единицей пылящего оборудования за указанный период, кг;

-

масса пыли, выделяемая единицей пылящего оборудования за указанный период, кг;

![]() -

масса пыли, выделяющаяся в объем помещения за период времени между текущими

пылеуборками, кг;

-

масса пыли, выделяющаяся в объем помещения за период времени между текущими

пылеуборками, кг;

![]() -

масса пыли, выделяемая единицей пылящего оборудования за указанный период, кг;

-

масса пыли, выделяемая единицей пылящего оборудования за указанный период, кг;

![]() - доля

выделяющейся в объем помещения пыли, которая удаляется вытяжными

вентиляционными системами. При отсутствии экспериментальных данных о величине

- доля

выделяющейся в объем помещения пыли, которая удаляется вытяжными

вентиляционными системами. При отсутствии экспериментальных данных о величине ![]() полагают

полагают ![]() ;

;

![]() - доли

выделяющейся в объем помещения пыли, оседающей соответственно на

труднодоступных и доступных для уборки поверхностях помещения

(

- доли

выделяющейся в объем помещения пыли, оседающей соответственно на

труднодоступных и доступных для уборки поверхностях помещения

(![]() ).

).

При отсутствии

сведений о коэффициентах ![]() и

и ![]() допускается принимать

допускается принимать ![]() .

.

А.3.7. ![]() (i = 1; 2) могут быть также определены

экспериментально (или по аналогии с действующими образцами производств) в

период максимальной загрузки оборудования по формуле

(i = 1; 2) могут быть также определены

экспериментально (или по аналогии с действующими образцами производств) в

период максимальной загрузки оборудования по формуле

![]() , (i =

1; 2), (А.23)

, (i =

1; 2), (А.23)

где ![]() - интенсивность пылеотложений

соответственно на труднодоступных

- интенсивность пылеотложений

соответственно на труднодоступных ![]() (м2) и доступных

(м2) и доступных ![]() (м2) площадях,

(м2) площадях, ![]() ;

;

![]() -

промежуток времени соответственно между генеральными и текущими пылеуборками, с.

-

промежуток времени соответственно между генеральными и текущими пылеуборками, с.

А.4. Определение

избыточного давления для смесей, содержащих горючие газы (пары) и пыли

Расчетное

избыточное давление ![]() для гибридных смесей, содержащих горючие газы

(пары) и пыли, определяется по формуле

для гибридных смесей, содержащих горючие газы

(пары) и пыли, определяется по формуле

![]() ,

(А.24)

,

(А.24)

где ![]() - избыточное давление, вычисленное для

горючего газа (пара) в соответствии с А.2.1 и А.2.2;

- избыточное давление, вычисленное для

горючего газа (пара) в соответствии с А.2.1 и А.2.2;

![]() -

избыточное давление, вычисленное для горючей пыли в соответствии с А.3.1.

-

избыточное давление, вычисленное для горючей пыли в соответствии с А.3.1.

А.5. Определение

избыточного давления для веществ и материалов, способных сгорать при

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом с образованием

волн давления

Расчетное

избыточное давление ![]() для веществ и материалов, способных сгорать

при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, определяют по

А.2.2, полагая Z = 1 и принимая в качестве

для веществ и материалов, способных сгорать

при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, определяют по

А.2.2, полагая Z = 1 и принимая в качестве ![]() энергию, выделяющуюся при взаимодействии (с

учетом сгорания продуктов взаимодействия до конечных соединений), или

экспериментально в натурных испытаниях. В случае, когда определить величину

энергию, выделяющуюся при взаимодействии (с

учетом сгорания продуктов взаимодействия до конечных соединений), или

экспериментально в натурных испытаниях. В случае, когда определить величину ![]() не представляется возможным, следует принимать

ее превышающей 5 кПа.

не представляется возможным, следует принимать

ее превышающей 5 кПа.

Приложение Б

(обязательное)

МЕТОДЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ В1 - В4

Б.1. Определение

категорий помещений В1 - В4 осуществляют путем

сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее -

пожарная нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки,

приведенной в таблице Б.1.

Таблица Б.1

Удельная

пожарная нагрузка и способы размещения

для категорий В1 - В4

┌─────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────┐

│Категория│Удельная пожарная │ Способ размещения │

│помещения│ нагрузка g на │

│

│ │ -2│

│

│ │участке,

МДж x м │

│

├─────────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│ В1 │

Более 2200 │Не

нормируется

│

├─────────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│ В2

│ 1401 - 2200 │В

соответствии с Б.2 │

├─────────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│ В3

│ 181 - 1400 │В

соответствии с Б.2

│

├─────────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│ В4

│ 1 - 180 │На любом

участке пола помещения площадь

│

│ │ │каждого из участков

пожарной нагрузки │

│ │ │не более 10 м2. Способ размещения участков │

│ │ │пожарной нагрузки определяется

согласно Б.2 │

└─────────┴──────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

Б.2. При

пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь)

легковоспламеняющихся, горючих, трудногорючих

жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и

материалов в пределах пожароопасного участка, пожарная нагрузка Q, МДж,

определяется по формуле

![]() ,

(Б.1)

,

(Б.1)

где ![]() - количество i-того материала пожарной

нагрузки, кг;

- количество i-того материала пожарной

нагрузки, кг;

![]() -

низшая теплота сгорания i-того материала пожарной нагрузки,

-

низшая теплота сгорания i-того материала пожарной нагрузки, ![]() .

.

Удельная пожарная

нагрузка g, ![]() ,

определяется из соотношения

,

определяется из соотношения

где S - площадь

размещения пожарной нагрузки, м2 (но не менее 10 м2).

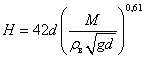

В помещениях

категорий В1 - В4 допускается наличие нескольких участков

с пожарной нагрузкой, не превышающей значений, приведенных в таблице Б.1. В

помещениях категории В4 расстояния между этими

участками должны быть более предельных. В таблице Б.2 приведены рекомендуемые

значения предельных расстояний ![]() в зависимости от величины критической

плотности падающих лучистых потоков

в зависимости от величины критической

плотности падающих лучистых потоков ![]() ,

, ![]() , для

пожарной нагрузки, состоящей из твердых горючих и трудногорючих

материалов. Значения

, для

пожарной нагрузки, состоящей из твердых горючих и трудногорючих

материалов. Значения ![]() ,

приведенные в таблице Б.2, рекомендуются при условии, если H > 11 м; если H

< 11 м, то предельное расстояние определяется как

,

приведенные в таблице Б.2, рекомендуются при условии, если H > 11 м; если H

< 11 м, то предельное расстояние определяется как ![]() , где

, где ![]() - определяется из таблицы Б.2; H - минимальное

расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия

(покрытия), м.

- определяется из таблицы Б.2; H - минимальное

расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия

(покрытия), м.

Таблица Б.2

Значения

предельных расстояний ![]() в зависимости

в зависимости

от критической

плотности падающих лучистых потоков![]()

┌────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│ -2 │ │

│ │ │

│ │ │

│

│

q , кВт x м │

5 │ 10 │ 15

│ 20 │ 25 │ 30

│ 40 │ 50 │

│ кр │ │

│ │ │

│ │ │

│

├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ l ,

м │ 12 │

8 │ 6

│ 5 │

4 │ 3,8 │ 3,2 │

2,8 │

│ пр │ │

│ │ │

│ │

│ │

└────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Значения ![]() для некоторых материалов пожарной нагрузки

приведены в таблице Б.3.

для некоторых материалов пожарной нагрузки

приведены в таблице Б.3.

Таблица Б.3

Значения ![]() для некоторых материалов пожарной нагрузки

для некоторых материалов пожарной нагрузки

┌──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│

│ -2│

│ Материал │q , кВт x м

│

│

│ кр │

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│Древесина

(сосна влажностью 12%)

│ 13,9 │

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│ -3 │ │

│Древесно-стружечные

плиты (плотностью 417 кг x м

) │ 8,3

│

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│Торф

брикетный │

13,2 │

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│Торф

кусковой

│ 9,8 │

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│Хлопок-волокно

│ 7,5 │

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│Слоистый

пластик

│ 15,4 │

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│Стеклопластик

│ 15,3 │

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│Пергамин

│ 17,4

│

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│Резина

│ 14,8 │

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│Уголь │ 35,0

│

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│Рулонная

кровля

│ 17,4 │

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│Сено,

солома (при минимальной влажности до 8%) │ 7,0

│

└──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

Если пожарная

нагрузка состоит из различных материалов, то ![]() определяется по материалу с минимальным

значением

определяется по материалу с минимальным

значением ![]() .

.

Для материалов

пожарной нагрузки с неизвестными значениями ![]() предельные расстояния принимаются

предельные расстояния принимаются ![]() .

.

Для пожарной

нагрузки, состоящей из ЛВЖ или ГЖ, расстояние ![]() между соседними участками размещения (разлива)

пожарной нагрузки допускается рассчитывать по формулам:

между соседними участками размещения (разлива)

пожарной нагрузки допускается рассчитывать по формулам:

![]() при H

>= 11 м, (Б.3)

при H

>= 11 м, (Б.3)

![]() при H

< 11 м. (Б.4)

при H

< 11 м. (Б.4)

Если при

определении категорий В2 или В3 количество пожарной

нагрузки Q, определенное по формуле (Б.2), отвечает неравенству

![]() ,

(Б.5)

,

(Б.5)

то помещение будет относиться к

категориям В1 или В2 соответственно.

Здесь ![]() при

при ![]() ,

, ![]() при

при ![]() .

.

Приложение В

(обязательное)

МЕТОДЫ

РАСЧЕТА КРИТЕРИЕВ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК

В.1. Методы расчета

критериев пожарной опасности для горючих газов и паров

В.1.1. При

невозможности расчета пожарного риска выбор расчетного варианта следует

осуществлять с учетом годовой частоты реализации и последствий тех или иных

аварий. В качестве расчетного для вычисления критериев пожарной опасности

наружных установок, в которых находятся (обращаются) горючие

газы, пары, следует принимать вариант аварии, для которого произведение годовой

частоты реализации этого варианта ![]() и расчетного избыточного давления

и расчетного избыточного давления ![]() при сгорании газо-, паровоздушных смесей в

случае реализации указанного варианта максимально, то есть:

при сгорании газо-, паровоздушных смесей в

случае реализации указанного варианта максимально, то есть:

![]() .

(В.1)

.

(В.1)

Расчет величины G

производится в следующей последовательности:

а) рассматриваются

различные варианты аварий и из статистических данных или на основе годовой

частоты аварий со сгоранием газо-, паровоздушных смесей определяются ![]() для этих вариантов;

для этих вариантов;

б) для каждого из

рассматриваемых вариантов определяются по изложенной ниже методике значения

расчетного избыточного давления ![]() ;

;

в) вычисляются

величины ![]() для каждого из рассматриваемых вариантов

аварии, среди которых выбирается вариант с наибольшим значением

для каждого из рассматриваемых вариантов

аварии, среди которых выбирается вариант с наибольшим значением ![]() ;

;

г) в

качестве расчетного для определения критериев пожарной опасности принимается

вариант, в котором величина ![]() максимальна. При этом количество горючих газов, паров, вышедших в атмосферу, рассчитывается,

исходя из рассматриваемого сценария аварии с учетом В.1.3 - В.1.9.

максимальна. При этом количество горючих газов, паров, вышедших в атмосферу, рассчитывается,

исходя из рассматриваемого сценария аварии с учетом В.1.3 - В.1.9.

В.1.2. При

невозможности реализации метода по В.1.1 в качестве расчетного следует выбирать

наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов,

при котором в образовании горючих газо-, паровоздушных смесей участвует

наибольшее количество газов, паров, наиболее опасных в отношении последствий

сгорания этих смесей. В этом случае количество газов, паров, вышедших в

атмосферу, рассчитывается в соответствии с В.1.3 - В.1.9.

В случае, если использование расчетных методов не представляется

возможным, допускается определение значений критериев пожарной опасности на

основании результатов соответствующих научно-исследовательских работ,

согласованных и утвержденных в установленном порядке.

В.1.3.

Количество поступивших веществ, которые могут образовывать горючие газовоздушные, паровоздушные смеси определяется, исходя из

следующих предпосылок:

а) происходит

расчетная авария одного из аппаратов согласно В.1.1 или В.1.2 (в зависимости от

того, какой из подходов к определению расчетного варианта аварии принят за

основу);

б) все содержимое

аппарата поступает в окружающее пространство;

в) происходит

одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат по прямому и

обратному потоку в течение времени, необходимого для отключения трубопроводов.

Расчетное время

отключения трубопроводов определяется в каждом конкретном случае, исходя из

реальной обстановки, и должно быть минимальным с учетом паспортных данных на

запорные устройства, характера технологического процесса и вида расчетной

аварии.

Расчетное время

отключения трубопроводов следует принимать равным:

- времени

срабатывания систем автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным

установки, если вероятность отказа системы автоматики не превышает 0,000001 в

год или обеспечено резервирование ее элементов (но не более 120 с);

- 120 с, если

вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено

резервирование ее элементов;

- 300 с при ручном отключении;

г) происходит

испарение с поверхности разлившейся жидкости; площадь

испарения при разливе на горизонтальную поверхность определяется (при

отсутствии справочных или иных экспериментальных данных), исходя из расчета,

что 1 литр смесей и растворов, содержащих 70% и менее (по массе) растворителей,

разливается на площади 0,10 м2, а остальных жидкостей

- на 0,15 м2;

д) происходит также

испарение жидкостей из емкостей, эксплуатируемых с открытым зеркалом жидкости, и

со свежеокрашенных поверхностей;

е) длительность

испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более

3600 с.

В.1.4. Масса газа

m, кг, поступившего в окружающее пространство при расчетной аварии,

определяется по формуле

![]() ,

(В.2)

,

(В.2)

где ![]() - объем газа, вышедшего из аппарата, м3;

- объем газа, вышедшего из аппарата, м3;

![]() -

объем газа, вышедшего из трубопровода, м3;

-

объем газа, вышедшего из трубопровода, м3;

![]() -

плотность газа,

-

плотность газа, ![]() .

.

При этом

![]() ,

(В.3)

,

(В.3)

где ![]() - давление в аппарате, кПа;

- давление в аппарате, кПа;

V - объем аппарата,

м3;

![]() ,

(В.4)

,

(В.4)

где ![]() - объем газа, вышедшего из трубопровода до его

отключения, м3;

- объем газа, вышедшего из трубопровода до его

отключения, м3;

![]() -

объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м3;

-

объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м3;

![]() ,

(В.5)

,

(В.5)

где q - расход

газа, определяемый по технологическому регламенту в зависимости от давления в

трубопроводе, его диаметра, температуры газовой среды и т.д.,

![]() ;

;

T - время,

определяемое по В.1.3, с;

![]() ,

(В.6)

,

(В.6)

где ![]() - максимальное давление в трубопроводе по

технологическому регламенту, кПа;

- максимальное давление в трубопроводе по

технологическому регламенту, кПа;

r - внутренний

радиус трубопроводов, м;

L - длина

трубопроводов от аварийного аппарата до задвижек, м.

В.1.5. Масса паров

жидкости m, кг, поступивших в окружающее пространство при наличии нескольких

источников испарения (поверхность разлитой жидкости, поверхность со

свеженанесенным составом, открытые емкости и т.п.), определяется из выражения

где ![]() - масса жидкости, испарившейся с поверхности

разлива, кг;

- масса жидкости, испарившейся с поверхности

разлива, кг;

![]() -

масса жидкости, испарившейся с поверхностей открытых емкостей, кг;

-

масса жидкости, испарившейся с поверхностей открытых емкостей, кг;

![]() -

масса жидкости, испарившейся с поверхностей, на которые нанесен применяемый

состав, кг;

-

масса жидкости, испарившейся с поверхностей, на которые нанесен применяемый

состав, кг;

![]() -

масса жидкости, испарившейся в окружающее пространство в случае ее перегрева, кг.

-

масса жидкости, испарившейся в окружающее пространство в случае ее перегрева, кг.

При этом каждое из

слагаемых (![]() ) в

формуле (В.7) определяют из выражения

) в

формуле (В.7) определяют из выражения

![]() ,

(В.8)

,

(В.8)

где W -

интенсивность испарения, ![]() ;

;

![]() -

площадь испарения, м2, определяемая в соответствии с

В.1.3 в зависимости от массы жидкости

-

площадь испарения, м2, определяемая в соответствии с

В.1.3 в зависимости от массы жидкости ![]() ,

вышедшей в окружающее пространство;

,

вышедшей в окружающее пространство;

T -

продолжительность поступления паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в

окружающее пространство согласно В.1.3, с.

Величину ![]() определяют по формуле (при

определяют по формуле (при

![]() )

)

где ![]() - масса вышедшей перегретой жидкости, кг;

- масса вышедшей перегретой жидкости, кг;

![]() -

удельная теплоемкость жидкости при температуре перегрева жидкости

-

удельная теплоемкость жидкости при температуре перегрева жидкости ![]() ,

, ![]() ;

;

![]() -

температура перегретой жидкости в соответствии с технологическим регламентом в

технологическом аппарате или оборудовании, К;

-

температура перегретой жидкости в соответствии с технологическим регламентом в

технологическом аппарате или оборудовании, К;

![]() -

нормальная температура кипения жидкости, К;

-

нормальная температура кипения жидкости, К;

![]() -

удельная теплота испарения жидкости при температуре перегрева жидкости

-

удельная теплота испарения жидкости при температуре перегрева жидкости ![]() ,

, ![]() .

.

Если аварийная

ситуация связана с возможным поступлением жидкости в распыленном состоянии, то

она должна быть учтена в формуле (В.7) введением дополнительного слагаемого,

учитывающего общую массу поступившей жидкости от распыляющих устройств, исходя

из продолжительности их работы.

В.1.6. Масса ![]() вышедшей жидкости, кг,

определяют в соответствии с В.1.3.

вышедшей жидкости, кг,

определяют в соответствии с В.1.3.

В.1.7.

Интенсивность испарения W определяется по справочным и экспериментальным

данным. Для ненагретых выше расчетной температуры

(окружающей среды) ЛВЖ при отсутствии данных допускается рассчитывать W по

формуле

![]() ,

(В.10)

,

(В.10)

где M - молярная

масса, ![]() ;

;

![]() -

давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости, определяемое по

справочным данным, кПа.

-

давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости, определяемое по

справочным данным, кПа.

В.1.8. Масса паров

жидкости, нагретой выше расчетной температуры, но не выше температуры кипения

жидкости, определяется в соответствии с А.2.8 (Приложение А).

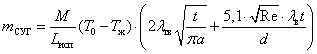

В.1.9. Для сжиженных углеводородных газов (СУГ) при отсутствии данных

допускается рассчитывать удельную массу испарившегося СУГ ![]() из пролива,

из пролива, ![]() , по

формуле

, по

формуле

где M - молярная

масса СУГ, ![]() ;

;

![]() -

мольная теплота испарения СУГ при начальной температуре СУГ

-

мольная теплота испарения СУГ при начальной температуре СУГ ![]() ,

, ![]() ;

;

![]() -

начальная температура материала, на поверхность которого разливается СУГ, К;

-

начальная температура материала, на поверхность которого разливается СУГ, К;

![]() -

начальная температура СУГ, К;

-

начальная температура СУГ, К;

![]() -

коэффициент теплопроводности материала, на поверхность которого разливается СУГ,

-

коэффициент теплопроводности материала, на поверхность которого разливается СУГ, ![]() ;

;

![]() -

коэффициент температуропроводности материала, на

поверхность которого разливается СУГ,

-

коэффициент температуропроводности материала, на

поверхность которого разливается СУГ, ![]() ;

;

![]() -

теплоемкость материала, на поверхность которого разливается СУГ,

-

теплоемкость материала, на поверхность которого разливается СУГ, ![]() ;

;

![]() -

плотность материала, на поверхность которого разливается СУГ,

-

плотность материала, на поверхность которого разливается СУГ,

![]() ;

;

t - текущее время,

с, принимаемое равным времени полного испарения СУГ,

но не более 3600 с;

![]() -

число Рейнольдса;

-

число Рейнольдса;

U - скорость

воздушного потока, ![]() ;

;

![]() -

характерный размер пролива СУГ, м;

-

характерный размер пролива СУГ, м;

![]() -

кинематическая вязкость воздуха,

-

кинематическая вязкость воздуха, ![]() ;

;

![]() -

коэффициент теплопроводности воздуха,

-

коэффициент теплопроводности воздуха, ![]() .

.

Формула (В.11)

справедлива для СУГ с температурой ![]() . При

температуре СУГ

. При

температуре СУГ ![]() дополнительно рассчитывается масса перегретых СУГ

дополнительно рассчитывается масса перегретых СУГ ![]() по формуле (В.9).

по формуле (В.9).

В.2. Расчет

горизонтальных размеров зон, ограничивающих газо- и паровоздушные смеси с

концентрацией горючего выше НКПР, при аварийном поступлении горючих газов и

паров ненагретых легковоспламеняющихся жидкостей в

открытое пространство

В.2.1.

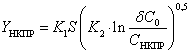

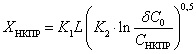

Горизонтальные размеры зоны ![]() , м, ограничивающие область концентраций, превышающих нижний

концентрационный предел распространения пламени (

, м, ограничивающие область концентраций, превышающих нижний

концентрационный предел распространения пламени (![]() ) по

ГОСТ 12.1.044, вычисляют по формулам:

) по

ГОСТ 12.1.044, вычисляют по формулам:

- для горючих газов

(ГГ):

- для паров ненагретых легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ):

,

(В.13)

,

(В.13)

![]() ,

,

где ![]() - масса поступивших в открытое пространство ГГ при аварийной ситуации, кг;

- масса поступивших в открытое пространство ГГ при аварийной ситуации, кг;

![]() -

плотность ГГ при расчетной температуре и атмосферном

давлении,

-

плотность ГГ при расчетной температуре и атмосферном

давлении, ![]() ;

;

![]() -

нижний концентрационный предел распространения пламени ГГ

или паров ЛВЖ, % (объемных);

-

нижний концентрационный предел распространения пламени ГГ

или паров ЛВЖ, % (объемных);

K - коэффициент,

принимаемый равным K = T/3600 для ЛВЖ;

![]() -

масса паров ЛВЖ, поступивших в открытое пространство за время полного

испарения, но не более 3600 с, кг;

-

масса паров ЛВЖ, поступивших в открытое пространство за время полного

испарения, но не более 3600 с, кг;

![]() -

плотность паров ЛВЖ при расчетной температуре и атмосферном давлении,

-

плотность паров ЛВЖ при расчетной температуре и атмосферном давлении, ![]() ;

;

![]() -

давление насыщенных паров ЛВЖ при расчетной температуре, кПа;

-

давление насыщенных паров ЛВЖ при расчетной температуре, кПа;

T -

продолжительность поступления паров ЛВЖ в открытое пространство, с;

M - молярная масса, ![]() ;

;

![]() -

мольный объем, равный

-

мольный объем, равный ![]() ;

;

![]() -

расчетная температура, °C. В качестве расчетной температуры следует принимать

максимально возможную температуру воздуха в соответствующей климатической зоне

или максимальную возможную температуру воздуха по технологическому регламенту с

учетом возможного повышения температуры в аварийной ситуации. Если такого

значения расчетной температуры

-

расчетная температура, °C. В качестве расчетной температуры следует принимать

максимально возможную температуру воздуха в соответствующей климатической зоне

или максимальную возможную температуру воздуха по технологическому регламенту с

учетом возможного повышения температуры в аварийной ситуации. Если такого

значения расчетной температуры ![]() по каким-либо причинам определить не удается,

допускается принимать ее равной 61 °C.

по каким-либо причинам определить не удается,

допускается принимать ее равной 61 °C.

В.2.2. За начало

отсчета горизонтального размера зоны принимают внешние габаритные размеры

аппаратов, установок, трубопроводов и т.п. Во всех случаях значение ![]() должно быть не менее 0,3 м для ГГ и ЛВЖ.

должно быть не менее 0,3 м для ГГ и ЛВЖ.

В.3. Расчет

избыточного давления и импульса волны давления при сгорании смесей горючих

газов и паров с воздухом в открытом пространстве

В.3.1. Исходя из

рассматриваемого сценария аварии, определяют массу m, кг, горючих газов и (или)

паров, вышедших в атмосферу из технологического аппарата в соответствии с В.1.3

- В.1.9.

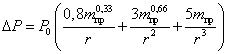

В.3.2. Избыточное давления ![]() , кПа,

развиваемое при сгорании газопаровоздушных смесей,

рассчитывают по формуле

, кПа,

развиваемое при сгорании газопаровоздушных смесей,

рассчитывают по формуле

, (В.14)

, (В.14)

где ![]() - атмосферное давление, кПа (допускается

принимать равным 101 кПа);

- атмосферное давление, кПа (допускается

принимать равным 101 кПа);

r - расстояние от

геометрического центра газопаровоздушного облака, м;

![]() -

приведенная масса газа или пара, кг, рассчитанная по

формуле

-

приведенная масса газа или пара, кг, рассчитанная по

формуле

![]() ,

(В.15)

,

(В.15)

где ![]() - удельная теплота сгорания газа или пара,

- удельная теплота сгорания газа или пара, ![]() ;

;

Z - коэффициент

участия горючих газов и паров в горении, который допускается принимать равным 0,1;

![]() -

константа, равная

-

константа, равная ![]() ;

;

m - масса горючих

газов и (или) паров, поступивших в результате аварии в окружающее пространство,

кг.

В.3.3. Импульс волны

давления i, Па x с, рассчитывают по формуле

![]() .

(В.16)

.

(В.16)

В.4. Метод расчета

критериев пожарной опасности для горючих пылей

В.4.1. В качестве расчетного варианта аварии для определения критериев

пожарной опасности для горючих пылей следует выбирать

наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов,

при котором в горении пылевоздушной смеси участвует наибольшее количество

веществ или материалов, наиболее опасных в отношении последствий такого

горения.

В.4.2. Количество

поступивших веществ, которые могут образовывать горючие пылевоздушные смеси,

определяют, исходя из предпосылки о том, что в момент расчетной аварии

произошла плановая (ремонтные работы) или внезапная разгерметизация одного из

технологических аппаратов, за которой последовал аварийный выброс в окружающее

пространство находившейся в аппарате пыли.

В.4.3. Расчетная

масса пыли, поступившей в окружающее пространство при расчетной аварии,

определяется по формуле

,

(В.17)

,

(В.17)

где M - расчетная

масса поступившей в окружающее пространство горючей пыли, кг;

![]() -

расчетная масса взвихрившейся пыли, кг;

-

расчетная масса взвихрившейся пыли, кг;

![]() -

расчетная масса пыли, поступившей в результате аварийной ситуации, кг;

-

расчетная масса пыли, поступившей в результате аварийной ситуации, кг;

![]() -

стехиометрическая концентрация горючей пыли в аэровзвеси,

-

стехиометрическая концентрация горючей пыли в аэровзвеси, ![]() ;

;

![]() -

расчетный объем пылевоздушного облака, образованного при аварийной ситуации,

м3.

-

расчетный объем пылевоздушного облака, образованного при аварийной ситуации,

м3.

В отсутствие

возможности получения сведений для расчета ![]() допускается принимать

допускается принимать

![]() .

(В.18)

.

(В.18)

В.4.4. ![]() определяют по формуле

определяют по формуле

![]() ,

(В.19)

,

(В.19)

где ![]() - доля горючей пыли в общей массе отложений

пыли;

- доля горючей пыли в общей массе отложений

пыли;

![]() - доля

отложенной вблизи аппарата пыли, способной перейти во взвешенное состояние в