Утвержден

Приказом Минрегиона

РФ

от 27 декабря 2010

г. N 791

СВОД ПРАВИЛ

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП II-23-81*

Steel structures

СП 16.13330.2011

Дата введения

20 мая 2011 года

Предисловие

Цели и принципы

стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27

декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила

разработки - Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября

2008 г. N 858 "О порядке разработки и утверждения сводов правил".

Сведения о

своде правил

1. Исполнители:

ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко - институт ОАО "НИЦ "Строительство",

ЦНИИПСК им. Мельникова и др.

2. Внесен

Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство".

3. Подготовлен к

утверждению Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной

политики.

4. Утвержден

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион

России) от 27 декабря N 791 и введен в действие с 20 мая 2011 г.

5. Зарегистрирован

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

(Росстандарт). Пересмотр СП 16.13330.2010.

Информация об

изменениях к настоящему актуализированному своду правил публикуется в ежегодно

издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст

изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях

"Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены

настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в

ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные

стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются

также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте

разработчика (Минрегион России) в сети Интернет.

Введение

Настоящий свод

правил составлен с целью повышения уровня безопасности людей в зданиях и

сооружениях и сохранности материальных ценностей в соответствии с Федеральным

законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений", повышения уровня гармонизации

нормативных требований с европейскими и международными нормативными

документами, применения единых методов определения эксплуатационных

характеристик и методов оценки.

Актуализация СНиП

II-23-81* выполнена следующим авторским коллективом: Центральный

научно-исследовательский институт строительных конструкций им. В.А. Кучеренко

(ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко) - институт ОАО "НИЦ "Строительство"

в составе специалистов: д-ра техн. наук И.И. Ведяков, П.Д. Одесский, П.Г.

Еремеев, кандидаты техн. наук Г.Е. Бельский, Л.А. Гильденгорн, М.И. Гукова,

Б.Н. Решетников, Ю.Н. Симаков, М.Р. Урицкий, М.И. Фарфель, Б.С. Цетлин,

инженеры А.П. Лавров, Л.С. Сошникова; Электростальский политехнический институт

МИСиС (д-р техн. наук, проф. В.И. Моисеев); ЦНИИПСК им. Мельникова: д-р техн.

наук, проф. чл.-корр. РААСН А.Б. Павлов, д-р техн. наук В.М. Горицкий,

кандидаты техн. наук В.В. Евдокимов, Е.М. Баско, инженеры Г.Р. Шеляпина, М.М.

Ефремов, В.И. Мейтин, В.М. Бабушкин; МГСУ (д-р техн. наук А.Р. Туснин); СПбГАСУ

(д-р техн. наук Г.И. Белый); ЮФУ (канд. техн. наук Б.А. Пушкин), Челябинский

ЗМК (инж. А.В. Гайдамако); "Институт Теплоэлектропроект" - ОАО

"Инженерный центр ЕЭС" (инж. И.К. Вишницкий).

1. Область

применения

1.1. Настоящие

правила следует соблюдать при проектировании стальных строительных конструкций

зданий и сооружений различного назначения, работающих при температуре не выше

100 °C и не ниже минус 60 °C.

Нормы не

распространяются на проектирование стальных конструкций мостов, транспортных

тоннелей и труб под насыпями.

1.2. При

проектировании конструкций, находящихся в особых условиях эксплуатации

(например, конструкций доменных печей; магистральных и технологических

трубопроводов; резервуаров специального назначения; конструкций зданий, подвергающихся

сейсмическим воздействиям, интенсивным воздействиям температуры, радиации,

агрессивных сред; конструкций гидротехнических и мелиоративных сооружений),

конструкций уникальных зданий и сооружений, зданий атомных электростанций, а

также специальных видов конструкций (например, предварительно напряженных,

пространственных, висячих), следует соблюдать дополнительные требования,

предусмотренные соответствующими нормативными документами, в которых отражены

особенности работы этих конструкций.

2. Нормативные

ссылки

Перечень

нормативных документов и стандартов, на которые имеются ссылки в настоящих

нормах, приведен в Приложении А.

Примечание. При

пользовании настоящим СП целесообразно проверить действие ссылочных стандартов

и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном

сайте национальных органов Российской Федерации по стандартизации в сети

Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные

стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и

по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям,

опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то

при пользовании настоящим СП следует руководствоваться замененным (измененным)

документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором

дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины

и определения

Термины,

использованные в настоящем СП, применены в соответствии с ГОСТ 4.253, ГОСТ

2601, ГОСТ 28548.

4.1.

Основные требования к конструкциям

4.1.1. При

проектировании стальных строительных конструкций следует:

принимать

конструктивные схемы, обеспечивающие прочность, устойчивость и пространственную

неизменяемость зданий и сооружений в целом и их отдельных элементов при

транспортировании, монтаже и эксплуатации;

соблюдать

требования СНиП 2.03.11 в части защиты строительных конструкций от коррозии и

требования Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности". Увеличение толщины проката

и стенок труб с целью защиты от коррозии и повышения предела огнестойкости

конструкций допускается только при технико-экономическом обосновании;

применять

рациональные профили проката, эффективные стали и прогрессивные типы

соединений; элементы конструкций должны иметь минимальные сечения,

удовлетворяющие требованиям настоящих норм с учетом сортаментов на прокат и

трубы;

предусматривать

технологичность и наименьшую трудоемкость изготовления, транспортирования и

монтажа конструкций;

учитывать

производственные возможности и мощность технологического и кранового

оборудования предприятий - изготовителей конструкций;

учитывать

допускаемые отклонения от проектных размеров и геометрической формы элементов

конструкций при изготовлении и монтаже;

соблюдать

требования государственных стандартов и других нормативных документов на

конструкции соответствующего вида; при необходимости выполнять расчет точности

размеров конструкций и их элементов согласно ГОСТ 21780.

4.1.2. Открытые

конструкции, не замурованные в бетоне или в кирпичной кладке и т.п., должны

быть доступны для наблюдения, оценки технического состояния, выполнения

профилактических и ремонтных работ, не должны задерживать влагу и затруднять

проветривание. Замкнутые профили должны быть герметизированы.

4.1.3.

Рабочие чертежи стальных конструкций должны соответствовать требованиям по

изготовлению (ГОСТ 23118) и монтажу конструкций (СНиП 3.03.01).

В рабочих чертежах

конструкций (марок КМ и КМД) и в документации на заказ материалов следует

указывать:

марки стали и

дополнительные требования к ним, предусмотренные государственными стандартами

или техническими условиями и настоящими нормами;

способ выполнения

сварных соединений, вид и режим сварки; типы, марки, диаметры электродов и

материалов для автоматической и механизированной сварки, положение шва при

сварке, тип подкладки для стыковых швов;

классы прочности и

точности болтов;

способ подготовки

контактных поверхностей для фрикционных соединений;

расположение и

размеры сварных, болтовых и фрикционных соединений с указанием выполнения их в

заводских или монтажных условиях и, при необходимости, последовательность

наложения швов и установки болтов;

способы и объем

контроля качества;

требования к защите

конструкций от коррозии.

4.2.

Основные расчетные требования

4.2.1. Стальные

конструкции и их расчет должны удовлетворять требованиям ГОСТ 27751.

Расчет стальных

конструкций следует выполнять с учетом назначения конструкций, условий их

изготовления, транспортирования, монтажа и эксплуатации, а также свойств материалов.

В расчетных схемах

должны быть учтены деформационные характеристики опорных закреплений, оснований

и фундаментов.

4.2.2. При расчете

конструкций значения нагрузок и воздействий, а также предельные значения

прогибов и перемещений элементов конструкций следует принимать согласно

требованиям СП 20.13330, СНиП 2.09.03 и разделов 16 и 17 настоящих норм.

4.2.3. За

расчетную температуру в районе строительства следует принимать температуру

наружного воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98, определенную

согласно СНиП 23-01.

Расчетная

технологическая температура устанавливается заданием на разработку строительной

части проекта.

4.2.4. Расчетные

схемы и основные предпосылки расчета должны отражать действительные условия

работы стальных конструкций.

Рассматриваются

следующие расчетные модели несущих конструкций:

отдельные

конструктивные элементы (например, растянутые и сжатые стержни, балки, стойки и

колонны сплошного сечения и др.);

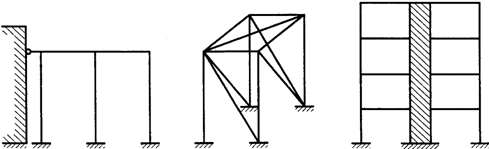

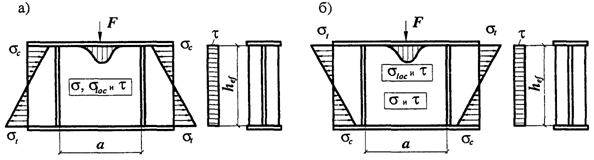

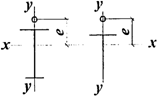

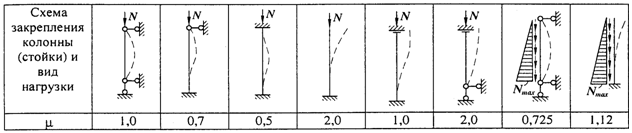

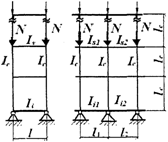

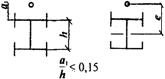

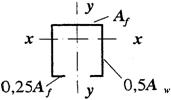

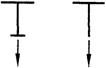

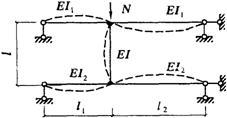

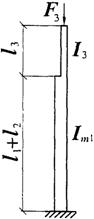

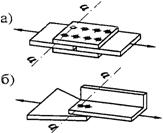

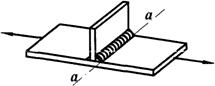

плоские или

пространственные системы, раскрепленные (несвободные - рисунок 1, а); систему

следует считать раскрепленной, если конструкция раскрепления не менее чем в 5

раз уменьшает горизонтальные перемещения системы; расчет таких конструкций

может быть выполнен путем расчета отдельных элементов с учетом их взаимодействия

между собой и с основанием;

плоские или

пространственные системы, нераскрепленные (свободные - рисунок 1, б); при

расчете таких конструкций, наряду с проверкой отдельных элементов, следует

учитывать возможность достижения предельного состояния системы в целом;

листовые

конструкции (оболочки вращения).

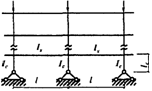

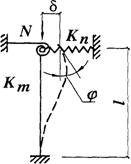

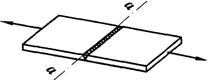

Рисунок 1.

Схемы систем раскрепленных (а)

и не раскрепленных

от перемещений (б)

4.2.5.

Пространственные стальные конструкции следует, как правило, рассчитывать как

единые системы с учетом факторов, определяющих напряженное и деформированное

состояние, особенности взаимодействия элементов конструкций между собой и с

основанием, геометрической и физической нелинейности, свойств материалов и

грунтов.

Допускается

выполнять проверку устойчивости стержневых конструкций (в том числе

пространственных) с использованием сертифицированных вычислительных комплексов

как идеализированных систем в предположении упругих деформаций стали.

4.2.6.

Оценку общей устойчивости каркаса допускается производить по недеформированной

схеме для каркасов рамной (с жесткими узлами ригелей с колоннами),

рамно-связевой (рамный каркас с вертикальными диафрагмами жесткости или

жесткими вставками) или связевой (безригельный каркас или с нежесткими узлами

ригелей с колоннами) систем, которые имеют в своем составе продольные и

поперечные рамы и связи, установленные в соответствии с 15.4 настоящих норм.

В рамно-связевой

или в связевой системах, когда узлы связевого блока не совпадают с узлами

каркаса, расчет следует выполнять по деформированной схеме (с учетом

геометрической нелинейности системы).

4.2.7.

Элементы конструкций, рассматриваемые в настоящих нормах, подразделяются на три

класса в зависимости от напряженно-деформированного состояния (НДС) расчетного

сечения:

1-й класс - НДС,

при котором напряжения по всей площади сечения не превышают расчетного

сопротивления стали ![]() (упругое состояние сечения);

(упругое состояние сечения);

2-й класс - НДС,

при котором в одной части сечения ![]() , а в

другой

, а в

другой ![]() (упругопластическое состояние сечения);

(упругопластическое состояние сечения);

3-й класс - НДС,

при котором по всей площади сечения ![]() (пластическое состояние сечения, условный

пластический шарнир).

(пластическое состояние сечения, условный

пластический шарнир).

4.2.8. Буквенные

обозначения величин, использованные в настоящих нормах, приведены в Приложении

Б.

4.3. Учет назначения и условий работы конструкций

4.3.1. В

зависимости от назначения, условий работы и наличия сварных соединений

конструкции следует подразделять на четыре группы согласно Приложению В

настоящих норм.

4.3.2. При расчете

конструкций и соединений следует учитывать:

коэффициенты

надежности по ответственности ![]() ,

принимаемые согласно требованиям СНиП 2.01.07;

,

принимаемые согласно требованиям СНиП 2.01.07;

коэффициент

надежности ![]() для элементов конструкций, рассчитываемых на

прочность с использованием расчетных сопротивлений

для элементов конструкций, рассчитываемых на

прочность с использованием расчетных сопротивлений ![]() ;

;

коэффициенты

условий работы элементов конструкций и соединений ![]() ,

, ![]() и

и ![]() ,

принимаемые по таблице 1; пункту 7.1.2; таблице 45 и разделам 14, 16, 17 и 18 настоящих

норм.

,

принимаемые по таблице 1; пункту 7.1.2; таблице 45 и разделам 14, 16, 17 и 18 настоящих

норм.

┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐

│ Элементы конструкций │Коэффициенты│

│

│ условий │

│

│ работы │

│

│ гамма │

│

│ c │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ 1. Балки сплошного сечения и сжатые элементы

ферм │ 0,90

│

│перекрытий

под залами театров, клубов, кинотеатров, под

│ │

│трибунами,

под помещениями магазинов, книгохранилищ и

│ │

│архивов

и т.п. при временной нагрузке, не превышающей вес │ │

│перекрытий

│ │

│ 2. Колонны общественных зданий при

постоянной нагрузке, │ 0,95

│

│равной

не менее 0,8 расчетной, и опор водонапорных башен │ │

│ 3. Колонны одноэтажных производственных

зданий с мостовыми │ 1,05 │

│кранами

│ │

│ 4. Сжатые основные элементы (кроме опорных)

решетки │ 0,80

│

│составного

таврового сечения из двух уголков в сварных

│ │

│фермах

покрытий и перекрытий при расчете на устойчивость │ │

│указанных

элементов с гибкостью лямбда > 60 │ │

│ 5. Растянутые элементы (затяжки, тяги,

оттяжки, подвески) │ 0,90

│

│при

расчете на прочность по неослабленному сечению │ │

│ 6. Элементы конструкций из стали с пределом

текучести до │ 1,10

│

│440

Н/мм2, несущие статическую нагрузку, при расчете на │ │

│прочность

по сечению, ослабленному отверстиями для болтов │ │

│(кроме

фрикционных соединений) │ │

│ 7. Сжатые элементы решетки пространственных

решетчатых │ │

│конструкций

из одиночных уголков, прикрепляемые одной полкой│ │

│(для

неравнополочных уголков - большей полкой):

│ │

│ а) непосредственно к поясам сварными швами

либо двумя │ │

│болтами

и более, установленными вдоль уголка: │ │

│ раскосы по рисунку 15, а и распорки по

рисунку 15, б, в, е│ 0,90 │

│ раскосы по рисунку 15, в, г, д, е │ 0,80

│

│ б) непосредственно к поясам одним болтом или

через фасонку│ 0,75 │

│независимо

от вида соединения

│ │

│

8. Сжатые элементы из одиночных уголков, прикрепляемых │

0,75 │

│одной

полкой (для неравнополочных уголков - меньшей полкой),│ │

│за

исключением элементов плоских ферм из одиночных уголков и│ │

│элементов,

указанных в позиции 7 настоящей таблицы, раскосов│ │

│по

рисунку 15, б, прикрепляемых непосредственно к поясам │ │

│сварными

швами либо двумя болтами и более, установленными │ │

│вдоль

уголка, и плоских ферм из одиночных уголков │ │

│ 9. Опорные плиты из стали с пределом

текучести до │ │

│390

Н/мм2, несущие статическую нагрузку, толщиной, мм: │ │

│ а) до 40

│ 1,20 │

│ б) " 40 до 60 │ 1,15

│

│ в) " 60 " 80

│ 1,10 │

├────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤

│ Примечания.

1. Коэффициенты гамма

< 1 при расчете совместно│

│ с │

│учитывать

не следует.

│

│ 2. При расчете на прочность по сечению,

ослабленному отверстиями для│

│болтов,

коэффициенты условий работы, приведенные в позициях 6 и 1; 6 и 2;│

│6

и 3, следует учитывать совместно. │

│ 3. При расчете опорных плит коэффициенты,

приведенные в позициях 9 и│

│2,

9 и 3, следует учитывать совместно. │

│ 4. Коэффициенты для элементов, приведенных

в позициях 1 и 2, следует│

│учитывать

также при расчете их соединений. │

│ 5. В случаях, не оговоренных в настоящей

таблице, в формулах следует│

│принимать

гамма = 1.

│

│ c

│

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Отношение

критической нагрузки к расчетной для стержневых конструкций, рассчитываемых как

идеализированные пространственные системы с использованием сертифицированных

вычислительных комплексов (согласно 4.2.5, 4.2.6), должно быть не меньше

коэффициента надежности по устойчивости системы ![]() .

.

4.3.3. При

проектировании конструкций, подвергающихся непосредственному воздействию

подвижных, вибрационных и других переменных нагрузок, вызывающих усталость

металла, следует применять такие конструктивные решения, которые не вызывают

значительной концентрации напряжения, и следует выполнять расчет на усталость.

4.3.4. При

проектировании конструкций, возводимых или эксплуатируемых в условиях низких

температур, при которых повышается возможность хрупкого разрушения, следует

учитывать требования к материалу, конструированию и технологии изготовления.

4.3.5. При

проектировании сварных конструкций следует снижать вредное влияние остаточных

деформаций и напряжений, в том числе сварочных, а также концентрации

напряжений, предусматривая соответствующие конструктивные решения (с наиболее

равномерным распределением напряжений в элементах и деталях, без входящих

углов, резких перепадов сечения и других концентраторов напряжений) и технологические

мероприятия (порядок сборки и сварки, предварительный выгиб, механическую

обработку соответствующих зон путем строжки, фрезерования, зачистки абразивным

кругом и др.).

5. Материалы для конструкций и соединений

5.1. При назначении

стали для конструкций следует учитывать группу конструкций, расчетную

температуру, требования по ударной вязкости и химическому составу согласно

Приложению В.

5.2. Для

конструкций следует использовать фасонный (уголки, двутавры, швеллеры), листовой,

широкополосный универсальный прокат и гнутые профили с техническими

требованиями по ГОСТ 27772, ГОСТ 14637, ГОСТ 535, ГОСТ 19281, тонколистовой

прокат из углеродистой стали по ГОСТ 16523 и из стали повышенной прочности - по

ГОСТ 17066, холодногнутые профили по ГОСТ 11474, профили гнутые замкнутые

квадратные и прямоугольные по ГОСТ 30245, сортовой прокат (круг, квадрат,

полоса) по ГОСТ 535 и ГОСТ 19281, электросварные трубы по ГОСТ 10705 и ГОСТ

10706, горячедеформированные трубы по ГОСТ 8731.

Допускается использовать

другие материалы, имеющие сертификат соответствия установленной формы, при

условии выполнения требований Приложения В настоящих норм к механическим

свойствам и химическому составу.

В зависимости от

особенностей конструкций и узлов рекомендуется при заказе стали учитывать

классификацию листового проката в зависимости от значения относительного

сужения по ГОСТ 28870.

Для обеспечения

предела огнестойкости (45 мин) для всех групп, согласно Приложению В, открытых

конструкций (см. 4.1.3) независимо от расчетной температуры следует назначать

прокат из стали 06МБФ по ТУ 14-1-5399, имеющей расчетные характеристики стали

С345-4 по ГОСТ 27772, или прокат из других сталей, обеспечивающих предел

огнестойкости 45 мин.

5.3. Для отливок

(опорных частей и т.п.) следует применять сталь марок 15Л, 25Л, 35Л и 45Л,

удовлетворяющую требованиям ГОСТ 977 для групп: II (отливки ответственного

назначения для деталей, рассчитываемых на прочность, работающих при статических

и переменных нагрузках) или III (отливки особо ответственного назначения для

деталей, рассчитываемых на прочность, работающих при динамических нагрузках).

Расчетные сопротивления отливок из серого чугуна следует принимать по таблице

В.9.

Для отливок групп

II и III могут применяться низколегированные стали по согласованию с

организацией - составителем норм.

5.4. Для сварки

стальных конструкций следует применять: электроды для ручной дуговой сварки по

ГОСТ 9467, сварочную проволоку по ГОСТ 2246, флюсы по ГОСТ 9087, порошковую

проволоку по ГОСТ 26271 для автоматической и механизированной сварки в

соответствии с таблицей Г.1, а также углекислый газ по ГОСТ 8050, аргон по ГОСТ

10157.

Применяемые

сварочные материалы и технология сварки должны обеспечивать значение временного

сопротивления металла шва не ниже нормативного значения временного

сопротивления ![]() основного металла, а также значения твердости,

ударной вязкости и относительного удлинения металла сварных соединений,

установленные соответствующими стандартами и техническими условиями.

основного металла, а также значения твердости,

ударной вязкости и относительного удлинения металла сварных соединений,

установленные соответствующими стандартами и техническими условиями.

5.5. Для

болтовых соединений следует применять стальные болты и гайки, удовлетворяющие

техническим требованиям ГОСТ 1759.0, ГОСТ Р 52627, ГОСТ Р 52628, и шайбы,

удовлетворяющие требованиям ГОСТ 18123, а также высокопрочные болты, указанные

в 5.6.

Болты следует

применять по ГОСТ 7798 и ГОСТ 7805 согласно требованиям таблицы Г.3.

Гайки следует

применять по ГОСТ 5915 и ГОСТ 5927. При работе болтов на срез и растяжение

классы прочности гаек следует принимать в соответствии с классом прочности

болтов: 5 - при 5.6; 8 - при 8.8; 10 - при 10.9; 12 - при 12.9.

При работе болтов

только на срез допускается применять класс прочности гаек при классе прочности

болтов: 4 - при 5.6 и 5.8; 5 - при 8.8; 8 - при 10.9; 10 - при 12.9.

Шайбы следует

применять: круглые по ГОСТ 11371, косые - по ГОСТ 10906 и пружинные нормальные

- по ГОСТ 6402.

Высокопрочными

болтами следует считать болты класса прочности не ниже 10.9.

5.6. Для

фрикционных и фланцевых соединений следует применять высокопрочные болты, гайки

и шайбы, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 52643, а их конструкцию и размеры

болтов принимать по ГОСТ Р 52644, гайки и шайбы к ним - по ГОСТ Р 52645 и ГОСТ

Р 52646.

Для фланцевых

соединений следует применять высокопрочные болты климатического исполнения ХЛ.

5.7. Допускается

применение высокопрочных болтов по другим стандартам и ТУ с техническими

требованиями не ниже указанных в ГОСТ Р 52643 при наличии сертификата

установленной формы.

5.8. Выбор

марок стали для фундаментных болтов следует производить по ГОСТ 24379.0 и

требованиям, приведенным в таблице Г.4, а их конструкцию и размеры принимать по

ГОСТ 24379.1.

Болты (U-образные)

для крепления оттяжек антенных сооружений связи, а также U-образные и

фундаментные болты опор воздушных линий электропередачи и распределительных

устройств следует применять из стали марок, также указанных в таблице Г.4.

Анкерные болты

следует применять согласно требованиям СНиП 2.09.03.

5.9. Гайки для

фундаментных и U-образных болтов диаметром до 48 мм следует применять по

техническим требованиям ГОСТ 5915 с техническими требованиями по ГОСТ Р 52628,

свыше 48 мм - по ГОСТ 10605.

Для фундаментных

болтов из стали Ст3пс2, Ст3сп2, Ст3пс4, Ст3сп4 диаметром до 48 мм следует применять

гайки класса прочности 4 по ГОСТ Р 52628, диаметром свыше 48 мм - из материала

не ниже группы 02 по ГОСТ 18126.

Для фундаментных

болтов диаметром до 48 мм из стали марки 09Г2С и других сталей по ГОСТ 19281

следует применять гайки класса прочности не ниже 5-го по ГОСТ Р 52628,

диаметром свыше 48 мм - из материала не ниже группы 05 по ГОСТ 18126.

Допускается применять гайки из стали марок, принимаемых для болтов.

5.10. Для шарниров,

катков и болтов, работающих в качестве шарниров, а также подкладных листов под

катки, следует применять поковки по СНиП 2.05.03.

5.11. Для несущих

элементов висячих покрытий, оттяжек опор воздушных линий электропередачи,

распределительных устройств, контактных сетей транспорта, мачт и башен, а также

напрягаемых элементов в предварительно напряженных конструкциях следует

применять:

канаты спиральные

по ГОСТ 3062; ГОСТ 3063; ГОСТ 3064;

канаты двойной

свивки по ГОСТ 3066; ГОСТ 3067; ГОСТ 3068; ГОСТ 3081; ГОСТ 7669; ГОСТ 14954;

канаты закрытые

несущие по ГОСТ 3090; ГОСТ 18901; ГОСТ 7675; ГОСТ 7676;

пучки и пряди

параллельных проволок, формируемых из канатной проволоки, удовлетворяющей

требованиям ГОСТ 7372.

5.12. Физические

характеристики материалов, применяемых для стальных конструкций, следует

принимать согласно Приложению Г.

6. Расчетные характеристики материалов и соединений

6.1.

Расчетные сопротивления проката, гнутых профилей и труб для различных видов

напряженных состояний следует определять по формулам, приведенным в таблице 2,

где нормативные сопротивления ![]() и

и ![]() следует принимать согласно стандартам и

техническим условиям.

следует принимать согласно стандартам и

техническим условиям.

Таблица 2

──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────

Напряженное состояние │ Расчетные сопротивления

│ проката и труб

──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────

Растяжение,

сжатие, изгиб:

по пределу

текучести ![]()

по временному

сопротивлению ![]()

Сдвиг ![]()

Смятие:

торцевой поверхности (при наличии

пригонки) ![]()

местное в цилиндрических шарнирах

(цапфах) ![]()

при

плотном касании

Диаметральное

сжатие катков (при

свободном ![]()

касании

в конструкциях с ограниченной

подвижностью)

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Значения

коэффициентов надежности по материалу ![]() проката, гнутых профилей и труб следует

принимать по таблице 3.

проката, гнутых профилей и труб следует

принимать по таблице 3.

Таблица 3

┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐

│ Государственный стандарт или технические

условия │Коэффициент │

│ на прокат и трубы │ надежности

│

│

│по материалу│

│

│ гамма │

│ │ m

│

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ГОСТ

27772 (кроме сталей С590 и С590К) и другая нормативная │ 1,025

│

│документация,

использующая процедуру контроля свойств

│ │

│проката

по ГОСТ 27772

│ │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│Для

проката с пределом текучести свыше 380 Н/мм2 │ 1,100

│

│по

ГОСТ 19281, для труб по ГОСТ 8731 │ │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│Для

остального проката и труб, соответствующих требованиям │

1,050 │

│настоящих

норм │ │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│Для

проката и труб, поставляемых по зарубежной нормативной │

1,100 │

│документации │ │

└────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

Значения

нормативных и расчетных сопротивлений при растяжении, сжатии и изгибе

листового, широкополосного универсального и фасонного проката приведены в

таблице В.5, труб - в таблице В.6.

Значения расчетных

сопротивлений проката смятию торцевой поверхности, местному смятию в

цилиндрических шарнирах и диаметральному сжатию катков приведены в таблице В.7.

6.2. Расчетные

сопротивления гнутых профилей следует принимать равными расчетным

сопротивлениям листового проката, из которого они изготовлены.

6.3. Значения

расчетных сопротивлений отливок из углеродистой стали следует принимать по

таблице В.8.

6.4.

Расчетные сопротивления сварных соединений для различных видов соединений и

напряженных состояний следует определять по формулам, приведенным в таблице 4.

Таблица 4

──────────┬──────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────

Сварные

│ Напряженное

состояние │Характеристика│ Расчетные

соединения│ │ расчетного

│ сопротивления

│ │сопротивления

│ сварных соединений

──────────┼──────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────

Стыковые │Сжатие, растяжение и изгиб│По

пределу │ R

= R

│при автоматической, │текучести │ wy

y

│механизированной или

├──────────────┼──────────────────────

│ручной сварке с

физическим│По временному │

R = R

│контролем качества шва │сопротивлению │ wu

u

├──────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────

│Растяжение и изгиб │По пределу │

R = 0,85R

│при автоматической, │текучести │ wy

y

│механизированной │ │

│или ручной сварке │ │

├──────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────

│Сдвиг │ │ R

= R

│ │ │ ws

s

──────────┼──────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────

С

угловыми│Срез (условный)

│По металлу шва│R =

0,55R /гамма

швами │ │ │ wf wun

wm

│

├──────────────┼──────────────────────

│ │По

металлу │ R

= 0,45R

│ │границы │ wz

un

│

│сплавления │

──────────┴──────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────

Примечание.

Значения коэффициентов надежности

по металлу шва ![]()

следует принимать

равными: 1,25 - при ![]() ; 1,35

- при

; 1,35

- при

![]() .

.

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Расчетное

сопротивление сварного стыкового соединения элементов из сталей с разными

нормативными сопротивлениями следует принимать как для стыкового соединения из

стали с меньшим значением нормативного сопротивления.

Значения

нормативных ![]() и расчетных

и расчетных ![]() сопротивлений металла угловых швов приведены в

таблице Г.2.

сопротивлений металла угловых швов приведены в

таблице Г.2.

6.5.

Расчетные сопротивления одноболтового соединения следует определять по

формулам, приведенным в таблице 5.

Таблица 5

───────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────────

Напряженное│Условное│ Расчетные сопротивления одноболтовых

соединений

состояние │обозна-

├──────────────────────────────────────────┬───────────

│чение │

срезу и растяжению болтов классов

│ смятию

│ │ прочности │соединяемых

│

├────────┬────────┬───────┬───────┬────────┤

элементов

│ │

5.6 │ 5.8

│ 8.8 │ 10.9

│ 12.9 │

───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┴───────┼────────┼───────────

Срез │

R │0,42R │0,41R │

0,40R │0,35R │

-

│ bs

│ bun│ bun│ bun

│ bun│

───────────┼────────┼────────┼────────┼───────────────┼────────┼───────────

Растяжение

│ R │0,45R │

- │ 0,54R

│ -

│ -

│ bt

│ bun│ │ bun

│ │

───────────┼────────┼────────┴────────┴───────────────┴────────┼───────────

Смятие: │R

<*> │

- │ 1,60R

болты

│ bp │ │ u

класса

│ │

│

точности A│ │

│

───────────┤

├──────────────────────────────────────────┼───────────

болты

│ │ - │ 1,35R

класса

│ │

│ u

точности B│ │

│

───────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┴───────────

<*> ![]() следует

определять для соединяемых

элементов из стали

с

следует

определять для соединяемых

элементов из стали

с

пределом

текучести до 440 Н/мм2.

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Значения

нормативных и расчетных сопротивлений срезу и растяжению стали болтов в

одноболтовых соединениях приведены в таблице Г.5, а смятию элементов,

соединяемых болтами, в таблице Г.6.

6.6.

Расчетное сопротивление растяжению фундаментных и анкерных болтов ![]() следует определять по формуле

следует определять по формуле

![]() . (1)

. (1)

Значения расчетных

сопротивлений растяжению фундаментных болтов приведены в таблице Г.7.

Расчетное

сопротивление растяжению U-образных болтов ![]() ,

указанных в 5.8, следует определять по формуле

,

указанных в 5.8, следует определять по формуле

![]() . (2)

. (2)

6.7.

Расчетное сопротивление растяжению ![]() высокопрочных болтов, указанных в 5.5, следует

определять по формуле

высокопрочных болтов, указанных в 5.5, следует

определять по формуле

![]() , (3)

, (3)

где ![]() - нормативное сопротивление болта, принимаемое

согласно таблице Г.8.

- нормативное сопротивление болта, принимаемое

согласно таблице Г.8.

6.8. Расчетное

сопротивление растяжению высокопрочной стальной проволоки ![]() ,

применяемой в виде пучков или прядей, следует определять по формуле

,

применяемой в виде пучков или прядей, следует определять по формуле

![]() . (4)

. (4)

6.9. Значение

расчетного сопротивления (усилия) растяжению стального каната следует принимать

равным значению разрывного усилия каната в целом, установленному

государственными стандартами или техническими условиями на стальные канаты,

деленному на коэффициент надежности по материалу ![]() .

.

7. Расчет элементов стальных конструкций

при центральном

растяжении и сжатии

7.1. Расчет

элементов сплошного сечения

7.1.1. Расчет на

прочность элементов из стали с нормативным сопротивлением ![]() при центральном растяжении или сжатии силой N

следует выполнять по формуле

при центральном растяжении или сжатии силой N

следует выполнять по формуле

Расчет на прочность

растянутых элементов, эксплуатация которых возможна и после достижения металлом

предела текучести, а также растянутых или сжатых элементов из стали с

нормативным сопротивлением ![]() следует выполнять по формуле (5) с заменой

значения

следует выполнять по формуле (5) с заменой

значения ![]() на

на ![]() .

.

7.1.2.

Расчет на прочность сечений в местах крепления растянутых элементов из

одиночных уголков, прикрепляемых одной полкой болтами, следует выполнять по

формуле (5), а сечений растянутого одиночного уголка из стали с пределом текучести

до 380 Н/мм2, прикрепляемого одной полкой болтами, поставленными в один ряд по

оси, расположенной на расстоянии не менее 0,5b (b - ширина полки уголка) от

обушка уголка и не менее 1,2d (d - диаметр отверстия для болта с учетом

положительного допуска) от пера уголка, по формуле

где ![]() .

.

Здесь ![]() - площадь сечения уголка нетто;

- площадь сечения уголка нетто;

![]() -

площадь части сечения прикрепляемой полки уголка между краем отверстия и пером;

-

площадь части сечения прикрепляемой полки уголка между краем отверстия и пером;

![]() ,

, ![]() ,

, ![]() - коэффициенты, принимаемые по таблице 6.

- коэффициенты, принимаемые по таблице 6.

┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Коэффи-│ Значения коэффициентов альфа ,

альфа и бета │

│циенты

│

1 2 │

│

├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│ │ при одном болте и расстоянии

a, │ при a >= 1,5d и s >= 2d

при │

│ │ равном │ количестве болтов в ряду │

│

├────────────┬──────────┬──────────┼──────────┬─────────┬─────────┤

│ │ 1,35d <*> │

1,5d │ 2d

│ 2 │

3 │ 4

│

├───────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│альфа │

1,70 │ 1,70

│ 1,70 │

1,77 │ 1,45

│ 1,17 │

│ 1 │ │ │ │ │ │ │

│альфа │

0,05 │ 0,05

│ 0,05 │

0,19 │ 0,36

│ 0,47 │

│ 2 │ │ │ │ │ │ │

│бета │

0,65 │ 0,85

│ 1,0 │

1,0 │ 1,0

│ 1,0 │

├───────┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┤

│

<*> Только для

элементов решеток (раскосов

и распорок), кроме│

│постоянно

работающих на растяжение, при толщине полки до 6 мм. │

│

│

│ Обозначения, принятые в таблице 6: │

│ a - расстояние вдоль усилия от края элемента

до центра ближайшего│

│отверстия; │

│ s - расстояние вдоль усилия между центрами

отверстий. │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

При расчете тяг и

поясов траверс, элементов опор ВЛ, ОРУ и КС, непосредственно примыкающих к

узлам крепления проводов, а также элементов, соединяющих в стойках узлы

крепления тяг и растянутых поясов траверс, коэффициент ![]() следует уменьшить на 10%.

следует уменьшить на 10%.

7.1.3.

Расчет на устойчивость элементов сплошного сечения при центральном сжатии силой

N и удовлетворяющих требованиям 7.3.2 - 7.3.9 следует выполнять по формуле

где ![]() - коэффициент устойчивости при центральном

сжатии, значение которого при

- коэффициент устойчивости при центральном

сжатии, значение которого при ![]() следует определять по формуле

следует определять по формуле

Значение

коэффициента ![]() в формуле (8) следует вычислять по формуле

в формуле (8) следует вычислять по формуле

где ![]() - условная гибкость стержня;

- условная гибкость стержня;

![]() и

и ![]() - коэффициенты, определяемые по таблице 7 в

зависимости от типов сечений.

- коэффициенты, определяемые по таблице 7 в

зависимости от типов сечений.

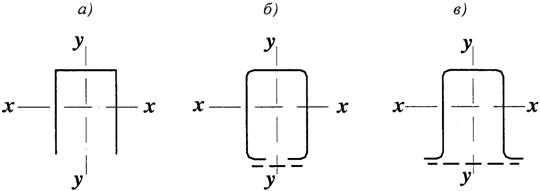

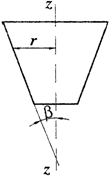

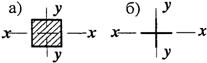

────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────

Тип сечения │Значения

│коэффици-

│ентов

───────┬────────────────────────────────────────────────────────┼─────┬────

Обозна-│ Форма

│альфа│бета

чение │

│ │

───────┴────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴────

a  0,03 0,06

0,03 0,06

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

b  0,04

0,09

0,04

0,09

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

c ![]() 0,04

0,14

0,04

0,14

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечание. Для прокатных двутавров высотой

свыше 500 мм при расчете на

устойчивость

в плоскости стенки следует принимать тип сечения a.

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Значения

коэффициента ![]() ,

вычисленные по формуле (8), следует принимать не более

,

вычисленные по формуле (8), следует принимать не более ![]() при значениях условной гибкости свыше 3,8; 4,4

и 5,8 для типов сечений соответственно a, b и c.

при значениях условной гибкости свыше 3,8; 4,4

и 5,8 для типов сечений соответственно a, b и c.

При значениях ![]() для всех типов сечений допускается принимать

для всех типов сечений допускается принимать ![]() .

.

Значения

коэффициента ![]() приведены в Приложении Д.

приведены в Приложении Д.

7.1.4. Расчет на

устойчивость стержней из одиночных уголков следует выполнять с учетом

требований 7.1.3. При определении гибкости этих стержней радиус инерции сечения

уголка и расчетную длину следует принимать согласно требованиям 10.1.4 и

10.2.1.

При расчете поясов

и элементов решетки пространственных конструкций из одиночных уголков следует

выполнять требования 16.12.

7.1.5. Сжатые

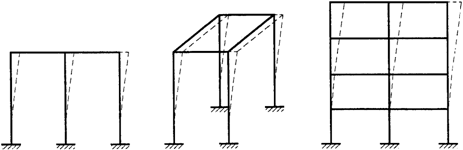

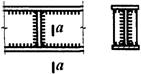

элементы со сплошными стенками открытого П-образного сечения (рисунок 2)

рекомендуется укреплять планками или решеткой, при этом должны быть выполнены

требования 7.2.2; 7.2.3; 7.2.7 и 7.2.8.

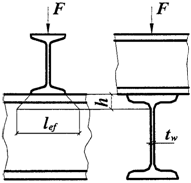

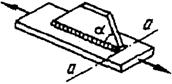

а - открытое; б, в

- укрепленные планками или решетками

Рисунок 2.

П-образные сечения элементов

При отсутствии

планок или решеток такие элементы, помимо расчета по формуле (7) в главных

плоскостях x - x и y - y, следует проверять на устойчивость при

изгибно-крутильной форме потери устойчивости по формуле

![]() , (10)

, (10)

здесь ![]() - коэффициент, принимаемый равным

- коэффициент, принимаемый равным

![]() при

при ![]() ;

;

![]() при

при ![]() ,

,

где значение ![]() следует вычислять по формуле

следует вычислять по формуле

![]() . (11)

. (11)

В формуле (11)

коэффициент ![]() следует определять согласно Приложению Д.

следует определять согласно Приложению Д.

7.1.6. Соединение

пояса со стенкой в центрально-сжатом элементе составного сплошного сечения

следует рассчитывать по формулам таблицы 43 раздела 14.4 на сдвиг от условной

поперечной силы ![]() ,

определяемой по формуле (18), при этом коэффициент

,

определяемой по формуле (18), при этом коэффициент ![]() следует принимать в плоскости стенки.

следует принимать в плоскости стенки.

7.2. Расчет

элементов сквозного сечения

7.2.1. Расчет на

прочность элементов сквозного сечения при центральном растяжении и сжатии

следует выполнять по формуле (5), где ![]() - площадь сечения нетто всего стержня.

- площадь сечения нетто всего стержня.

7.2.2.

Расчет на устойчивость сжатых стержней сквозного сечения, ветви которых

соединены планками или решетками, следует выполнять по формуле (7); при этом

коэффициент ![]() относительно свободной оси (перпендикулярной

плоскости планок или решеток) следует определять по формулам (8) и (9) для

сечений типа b с заменой в них

относительно свободной оси (перпендикулярной

плоскости планок или решеток) следует определять по формулам (8) и (9) для

сечений типа b с заменой в них ![]() на

на ![]() .

Значение

.

Значение ![]() следует определять в зависимости от значений

следует определять в зависимости от значений ![]() ,

приведенных в таблице 8 для стержней с числом панелей, как правило, не менее

шести.

,

приведенных в таблице 8 для стержней с числом панелей, как правило, не менее

шести.

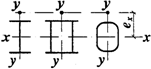

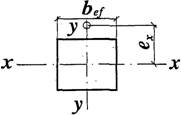

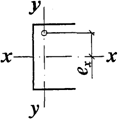

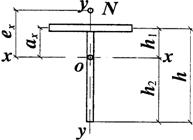

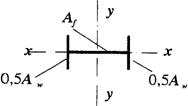

─────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Тип │

Схема сечения │ Приведенная гибкость лямбда стержня сквозного сечения

сече-│ │ ef

ния │

├───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────

│ │ с планками │ с решетками

─────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────

где ![]() где

где ![]()

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

где ![]() ;

; ![]() где

где ![]() ;

; ![]()

(![]() и

и ![]() относятся к сторонам

относятся к сторонам

соответственно ![]() и

и ![]() )

)

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

где ![]() где

где ![]()

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Обозначения, принятые в таблице 8:

![]() - гибкость сквозного стержня в целом в

плоскости, перпендикулярной

- гибкость сквозного стержня в целом в

плоскости, перпендикулярной

оси

y - y;

![]() - наибольшая из гибкостей сквозного стержня в

целом в плоскостях,

- наибольшая из гибкостей сквозного стержня в

целом в плоскостях,

перпендикулярных

оси x - x или y - y;

![]() ,

, ![]() ,

, ![]() -

гибкости отдельных ветвей

при изгибе в плоскостях,

-

гибкости отдельных ветвей

при изгибе в плоскостях,

перпендикулярных осям

соответственно 1 - 1, 2 - 2 и 3 - 3, на участках

между

сварными швами или крайними болтами, прикрепляющими планки;

b ![]() ,

, ![]() ) -

расстояние между осями ветвей;

) -

расстояние между осями ветвей;

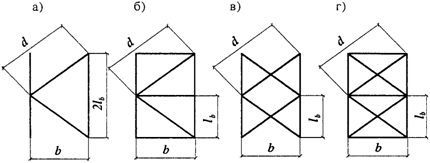

d, ![]() - размеры, определяемые по рисункам 3 и 4;

- размеры, определяемые по рисункам 3 и 4;

A - площадь сечения всего стержня;

![]() ,

, ![]() -

площади сечений раскосов

решеток (при крестовой

решетке

-

площади сечений раскосов

решеток (при крестовой

решетке

- двух

раскосов), расположенных соответственно в

плоскостях,

перпендикулярных

осям 1 - 1 и 2 - 2;

![]() - площадь

сечения раскоса решетки

(при крестовой решетке - двух

- площадь

сечения раскоса решетки

(при крестовой решетке - двух

раскосов), лежащей

в плоскости одной

грани (для трехгранного

равностороннего

стержня);

![]() ,

, ![]() -

моменты инерции сечения

ветвей относительно осей

-

моменты инерции сечения

ветвей относительно осей

соответственно

1 - 1 и 3 - 3 (для сечений типов 1 и 3);

![]() ,

, ![]() - то же, двух уголков относительно осей соответственно 1 - 1 и

- то же, двух уголков относительно осей соответственно 1 - 1 и

2

- 2 (для сечения типа 2);

![]() - момент инерции сечения одной планки относительно

собственной оси

- момент инерции сечения одной планки относительно

собственной оси

x

- x (рисунок 4; для сечений типов 1 и

3);

![]() ,

, ![]() - момент

инерции сечения одной

из планок, расположенных в

- момент

инерции сечения одной

из планок, расположенных в

плоскостях,

перпендикулярных осям соответственно 1 - 1 и 2 - 2 (для сечения

типа

2).

Примечание. К типу 1

также следует относить сечения, у которых вместо

швеллеров

применены двутавры, трубчатые и

другие профили для одной или

обеих

ветвей; при этом

оси y - y и 1 - 1 должны проходить через центры

тяжести

соответственно сечения в целом и отдельной ветви, а значения n и ![]()

в

формуле (12) должны обеспечить наибольшее значение ![]() .

.

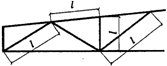

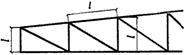

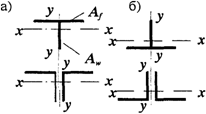

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

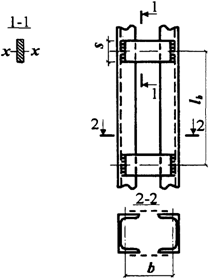

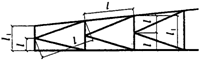

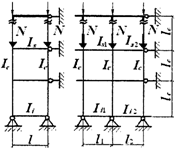

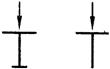

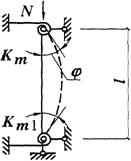

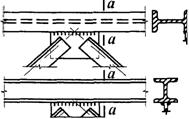

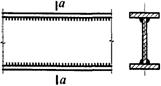

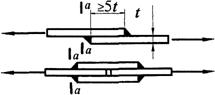

а - треугольная; б

- треугольная с распорками;

в - крестовая; г -

крестовая с распорками

Рисунок 3.

Схемы решеток сквозных стержней

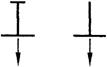

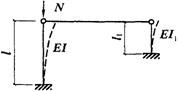

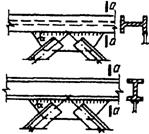

Рисунок 4.

Сквозной стержень с планками

Расчет на

устойчивость сквозных стержней с числом панелей менее шести допускается

выполнять:

при планках - как

расчет рамных систем;

при решетках -

согласно требованиям 7.2.5.

7.2.3. В

сквозных стержнях с планками условная гибкость отдельной ветви ![]() ,

, ![]() или

или ![]() (см. таблицу 8) на участке между сварными

швами или крайними болтами, прикрепляющими планки, должна быть не более 1,4.

(см. таблицу 8) на участке между сварными

швами или крайними болтами, прикрепляющими планки, должна быть не более 1,4.

При наличии в одной

из плоскостей сплошного листа вместо планок (см. рисунок 2, б и в) гибкость

ветви следует вычислять по радиусу инерции полусечения относительно его

центральной оси, перпендикулярной плоскости планок.

7.2.4. В

сквозных стержнях с решетками помимо расчета на устойчивость стержня в целом

следует проверять устойчивость отдельных ветвей на участках между узлами. При

необходимости следует учитывать влияние моментов в узлах, например от

расцентровки элементов решетки.

В сквозных стержнях

с решетками условная гибкость отдельных ветвей между узлами должна быть не

более 2,7 и не должна превышать условную приведенную гибкость ![]() стержня в целом.

стержня в целом.

Допускается

принимать более высокие значения условной гибкости ветвей, но не более 4,1 при

условии, что расчет таких стержней выполнен согласно требованиям 7.2.5.

7.2.5.

Расчет сквозных стержней с решетками с учетом указанных в 7.2.2 и 7.2.4

допущений следует выполнять по формуле (7) с заменой в ней значения ![]() на

на ![]() .

.

При этом

коэффициент устойчивости ![]() для отдельной ветви при

для отдельной ветви при ![]() следует принимать равным 1,0, а при

следует принимать равным 1,0, а при ![]() - определять по формуле (8) при расчетной

длине

- определять по формуле (8) при расчетной

длине ![]() , где

, где ![]() - длина ветви (на рисунке 3, а длина ветви -

- длина ветви (на рисунке 3, а длина ветви - ![]() ).

).

В интервале

условных гибкостей ![]() значение

значение ![]() допускается определять линейной интерполяцией

между 1,0 и значением

допускается определять линейной интерполяцией

между 1,0 и значением ![]() при

при ![]() .

.

7.2.6. Расчет

стержней составных сечений из уголков, швеллеров и др., соединенных вплотную или

через прокладки, следует выполнять как сплошностенчатых при условии, что

участки между соединяющими сварными швами или центрами крайних болтов не

превышают для сжатых элементов 40i и для растянутых 80i. Здесь радиус инерции

сечения i-го уголка или швеллера следует принимать для тавровых или двутавровых

сечений относительно оси, параллельной плоскости расположения прокладок, а для

крестовых сечений - минимальный.

При этом в пределах

длины сжатого элемента следует предусматривать не менее двух промежуточных

связей (прокладок).

7.2.7.

Расчет соединительных планок и элементов решеток сжатых стержней сквозного

сечения должен выполняться на условную поперечную силу ![]() ,

принимаемую постоянной по всей длине стержня и определяемую по формуле

,

принимаемую постоянной по всей длине стержня и определяемую по формуле

где N - продольное

усилие в сквозном стержне;

![]() -

коэффициент устойчивости при центральном сжатии (для сечения типа в),

принимаемый при расчете сквозного стержня в плоскости планок или решеток.

-

коэффициент устойчивости при центральном сжатии (для сечения типа в),

принимаемый при расчете сквозного стержня в плоскости планок или решеток.

Условную поперечную

силу ![]() следует распределять:

следует распределять:

при наличии только

соединительных планок (решеток) - поровну между планками (решетками), лежащими

в плоскостях, перпендикулярных оси, относительно которой производится проверка

устойчивости;

при наличии

сплошного листа и соединительных планок (решеток) - пополам между листом и

планками (решетками), лежащими в плоскостях, параллельных листу;

при расчете

равносторонних трехгранных сквозных стержней - равной ![]() для каждой системы соединительных планок

(решеток), расположенной в одной грани.

для каждой системы соединительных планок

(решеток), расположенной в одной грани.

7.2.8.

Расчет соединительных планок и их прикреплений (см. рисунок 4) должен

выполняться как расчет элементов безраскосных ферм на совместное действие силы ![]() ,

срезывающей планку, и момента

,

срезывающей планку, и момента ![]() ,

изгибающего планку в ее плоскости, значения которых следует определять по

формулам:

,

изгибающего планку в ее плоскости, значения которых следует определять по

формулам:

![]() ; (19)

; (19)

![]() , (20)

, (20)

где ![]() - условная поперечная сила, приходящаяся на

планку одной грани.

- условная поперечная сила, приходящаяся на

планку одной грани.

7.2.9.

Расчет элементов соединительных решеток составных стержней следует выполнять

как расчет элементов решеток плоских ферм. При расчете раскосов решеток по

рисунку 3 усилие в раскосе следует определять по формуле

![]() , (21)

, (21)

где ![]() - коэффициент, принимаемый равным: 1,0 для

решетки по рисунку 3, а, б и 0,5 - по рисунку 3, в;

- коэффициент, принимаемый равным: 1,0 для

решетки по рисунку 3, а, б и 0,5 - по рисунку 3, в;

![]() -

условная поперечная сила, приходящаяся на одну плоскость решетки.

-

условная поперечная сила, приходящаяся на одну плоскость решетки.

При расчете

раскосов крестовой решетки с распорками (рисунок 3, г) следует учитывать

дополнительное усилие ![]() ,

возникающее в каждом раскосе от обжатия ветвей и определяемое по формуле

,

возникающее в каждом раскосе от обжатия ветвей и определяемое по формуле

![]() , (22)

, (22)

где ![]() - здесь b,

- здесь b, ![]() , d -

размеры, указанные на рисунке 3;

, d -

размеры, указанные на рисунке 3;

![]() -

усилие в одной ветви стержня;

-

усилие в одной ветви стержня;

![]() ,

, ![]() - площадь сечения одного раскоса и одной ветви

соответственно.

- площадь сечения одного раскоса и одной ветви

соответственно.

7.2.10. Расчет

стержней, предназначенных для уменьшения расчетной длины сжатых элементов,

должен выполняться на усилие, равное условной поперечной силе в основном сжатом

элементе, определяемой по формуле (18).

Расчет распорок,

предназначенных для уменьшения расчетной длины ветвей колонн в плоскости,

перпендикулярной плоскости поперечных рам, при наличии нагрузок от мостовых или

подвесных кранов, следует выполнять на условную поперечную силу, определяемую

по формуле (18), где значение N следует принимать равным сумме продольных сил в

двух ветвях колонн, соединенных распоркой.

7.3.

Проверка устойчивости стенок и поясных листов центрально-сжатых элементов

сплошного сечения

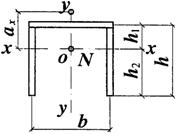

7.3.1. При

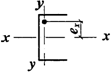

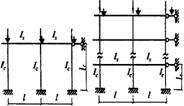

проверке устойчивости стенок в качестве расчетной высоты ![]() следует принимать (рисунок 5):

следует принимать (рисунок 5):

полную высоту

стенки - в сварных элементах;

расстояние между

ближайшими к оси элемента краями поясных уголков - в элементах с фрикционными

поясными соединениями;

расстояние между

началами внутренних закруглений - в прокатных профилях;

расстояние между

краями выкружек - в гнутых профилях.

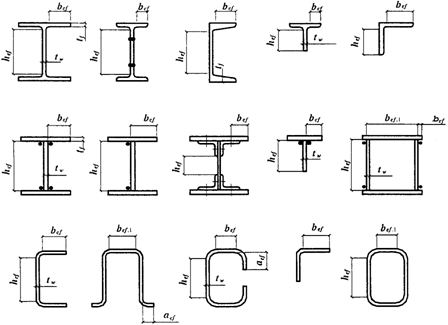

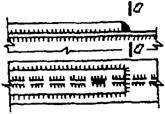

Рисунок 5.

Расчетные размеры стенок, свесов полок,

поясных листов в

прокатных, составных и гнутых профилях

7.3.2.

Устойчивость стенок центрально-сжатых элементов сплошного сечения следует

считать обеспеченной, если условная гибкость стенки ![]() не превышает значений предельной условной

гибкости

не превышает значений предельной условной

гибкости ![]() ,

определяемых по формулам таблицы 9.

,

определяемых по формулам таблицы 9.

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Сечение Условная Предельная условная гибкость

гибкость стенки ![]()

элемента ![]()

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────

> 2 ![]() (24)

(24)

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

<= 1 1,2 (25)

<= 1 1,2 (25)

──────────────────────────────────────────────

> 1 ![]() (26)

(26)

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

<= 0,8 1,0 (27)

<= 0,8 1,0 (27)

──────────────────────────────────────────────

> 0,8 ![]() (28)

(28)

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Обозначения, принятые в таблице 9:

![]() - условная гибкость элемента, принимаемая в

расчете на устойчивость

- условная гибкость элемента, принимаемая в

расчете на устойчивость

при

центральном сжатии;

![]() - ширина полки тавра.

- ширина полки тавра.

Примечания. 1. В коробчатом сечении

значение ![]() следует определять для

следует определять для

пластинок, расположенных

параллельно плоскости, в

которой проверяется

устойчивость

элемента в целом.

2. В тавровом сечении

должно соблюдаться условие

![]() ; при

; при

![]() или

или ![]() в формуле (29)

следует принимать соответственно

в формуле (29)

следует принимать соответственно ![]()

или

![]() .

.

3. Знак "<=" в формулах

означает, что значение

![]() в

случае его

в

случае его

превышения

при расчете по формуле следует

принимать равным указанному

в

правой

части.

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

7.3.3.

Стенки центрально-сжатых элементов сплошного сечения (колонн, стоек, опор и

т.п.) при ![]() , как

правило, следует укреплять поперечными ребрами жесткости с шагом от

, как

правило, следует укреплять поперечными ребрами жесткости с шагом от ![]() до

до ![]() ; на

каждом отправочном элементе должно быть не менее двух ребер.

; на

каждом отправочном элементе должно быть не менее двух ребер.

В сплошностенчатых

ветвях колонн сквозного сечения ребра жесткости допускается устанавливать

только в узлах крепления соединительных решеток (планок).

В стенке,

укрепленной только поперечными ребрами, ширина их выступающей части ![]() должна быть для парного симметричного ребра не

менее

должна быть для парного симметричного ребра не

менее ![]() мм, для одностороннего ребра - не менее

мм, для одностороннего ребра - не менее ![]() мм; толщина ребра

мм; толщина ребра ![]() должна быть не менее

должна быть не менее ![]() .

.

Стенки допускается

укреплять односторонними поперечными ребрами жесткости из одиночных уголков,

приваренных к стенке пером. Момент инерции такого ребра, вычисляемый

относительно оси, совпадающей с ближайшей к ребру гранью стенки, должен быть не

менее чем для парного симметричного ребра.

7.3.4. В

центрально-сжатых элементах двутаврового сечения с расчетной высотой стенки ![]() в случае укрепления стенки продольным ребром

жесткости, расположенным посередине и имеющим момент инерции сечения

в случае укрепления стенки продольным ребром

жесткости, расположенным посередине и имеющим момент инерции сечения ![]() при

при ![]() ,

следует значение

,

следует значение ![]() ,

установленное в 7.3.2, умножить на коэффициент

,

установленное в 7.3.2, умножить на коэффициент

. (30)

. (30)

При расположении

ребра с одной стороны стенки его момент инерции следует вычислять относительно

оси, совпадающей с ближайшей гранью стенки.

В случае выполнения

продольного ребра в виде гофра стенки при вычислении ![]() следует учитывать развернутую длину гофра.

следует учитывать развернутую длину гофра.

Продольные ребра

жесткости следует включать в расчетные сечения элементов.

Минимальные размеры

выступающей части продольных ребер жесткости следует принимать как для

поперечных ребер согласно требованиям 7.3.3.

7.3.5. В случаях,

когда фактическое значение условной гибкости стенки ![]() превышает предельное значение

превышает предельное значение ![]() ,

вычисленное по формулам (23) - (29) таблицы 9, проверку устойчивости элемента

по формуле (7) допускается выполнять с учетом расчетной уменьшенной площади

сечения

,

вычисленное по формулам (23) - (29) таблицы 9, проверку устойчивости элемента

по формуле (7) допускается выполнять с учетом расчетной уменьшенной площади

сечения ![]() ,

определенной согласно 7.3.6.

,

определенной согласно 7.3.6.

7.3.6. При

расчете центрально- и внецентренно-сжатых стержней сплошного сечения в случаях,

когда фактическое значение условной гибкости стенки ![]() превышает (при центральном сжатии не более чем

в 2 раза) значение предельной условной гибкости стенки

превышает (при центральном сжатии не более чем

в 2 раза) значение предельной условной гибкости стенки ![]() ,

полученное согласно требованиям 7.3.2, а также 9.4.2 и 9.4.3, в формулах (7), а

также (109), (111), (115), (116), (120) и (121) допускается принимать расчетную

уменьшенную площадь сечения

,

полученное согласно требованиям 7.3.2, а также 9.4.2 и 9.4.3, в формулах (7), а

также (109), (111), (115), (116), (120) и (121) допускается принимать расчетную

уменьшенную площадь сечения ![]() взамен A.

взамен A.

Значение ![]() следует вычислять по формулам:

следует вычислять по формулам:

для двутаврового и

швеллерного сечений

для коробчатого

сечения:

при центральном

сжатии

![]() ; (32)

; (32)

при внецентренном

сжатии

![]() . (33)

. (33)

В формулах (31) -

(33) обозначено:

![]() и

и ![]() - расчетная и уменьшенная высота стенки,

расположенной параллельно плоскости, в которой проверяется устойчивость;

- расчетная и уменьшенная высота стенки,

расположенной параллельно плоскости, в которой проверяется устойчивость;

![]() и

и ![]() - расчетная и уменьшенная ширина пояса

коробчатого сечения, расположенного перпендикулярно плоскости, в которой

проверяется устойчивость.

- расчетная и уменьшенная ширина пояса

коробчатого сечения, расположенного перпендикулярно плоскости, в которой

проверяется устойчивость.

Значение ![]() в центрально-сжатых элементах следует

вычислять по формулам:

в центрально-сжатых элементах следует

вычислять по формулам:

для двутаврового

сечения

где при ![]() следует принимать

следует принимать ![]() ;

;

для коробчатого

сечения

где при ![]() следует принимать

следует принимать ![]() ;

;

для швеллерного

сечения

![]() . (36)

. (36)

Значения ![]() и

и ![]() в формулах (34) - (36) для центрально-сжатых

элементов следует принимать согласно требованиям 7.3.2. При вычислении значения

в формулах (34) - (36) для центрально-сжатых

элементов следует принимать согласно требованиям 7.3.2. При вычислении значения

![]() для коробчатого сечения по формуле (35) вместо

для коробчатого сечения по формуле (35) вместо

![]() ,

, ![]() ,

, ![]() и

и ![]() следует принимать соответственно

следует принимать соответственно ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() и

и ![]() , при

этом значение

, при

этом значение ![]() следует определять согласно требованиям

7.3.10.

следует определять согласно требованиям

7.3.10.

Значение ![]() для внецентренно-сжатых элементов двутаврового

и коробчатого сечений следует вычислять по формулам соответственно (34) и (35);

при этом в этих формулах значения

для внецентренно-сжатых элементов двутаврового

и коробчатого сечений следует вычислять по формулам соответственно (34) и (35);

при этом в этих формулах значения ![]() и

и ![]() следует принимать согласно требованиям 9.4.2.

следует принимать согласно требованиям 9.4.2.

7.3.7. При

проверке устойчивости поясных листов в качестве расчетной ширины свеса ![]() следует принимать расстояние:

следует принимать расстояние:

от грани стенки до

края поясного листа (полки) - в сварных элементах;

от оси крайнего

болта в поясе до края поясного листа - в элементах с фрикционными поясными

соединениями;

от начала

внутреннего закругления до края полки - в прокатных профилях;

от края выкружки до

края полки - в гнутых профилях (см. рисунок 5).

7.3.8.

Устойчивость поясных листов и полок центрально-сжатых элементов сплошного

сечения следует считать обеспеченной, если условная гибкость свеса пояса

(полки) ![]() не превышает значений предельной условной

гибкости свеса пояса (полки)

не превышает значений предельной условной

гибкости свеса пояса (полки) ![]() ,

определяемых по формулам таблицы 10, в которых при значениях

,

определяемых по формулам таблицы 10, в которых при значениях ![]() или

или ![]() следует принимать соответственно

следует принимать соответственно ![]() или

или ![]() .

.

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Сечение Предельная условная гибкость

свеса

(отгиба) полки ![]() при гибкости

при гибкости

элемента ![]()

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

![]() (40)

(40)

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Обозначение, принятое в таблице 10:

![]() - условная гибкость элемента, принимаемая

в расчете на устойчивость

- условная гибкость элемента, принимаемая

в расчете на устойчивость

при

центральном сжатии.

Примечание. Для свесов (отгибов)

полок (см. рисунок

5) предельные

значения условной

гибкости ![]() , вычисленные

по формулам (37) и (38),

, вычисленные

по формулам (37) и (38),

следует

умножать на коэффициент 1,5, а по формуле (39) - на 1,6.

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

7.3.9. В

центрально-сжатых элементах коробчатого сечения предельную условную гибкость

поясного листа ![]() следует принимать по таблице 9 как для стенок

коробчатого сечения:

следует принимать по таблице 9 как для стенок

коробчатого сечения: ![]() .

.

7.3.10.

Высота отгиба полки (стенки) ![]() (см. рисунок 5) должна быть не менее

(см. рисунок 5) должна быть не менее ![]() в элементах, не усиленных планками, и

в элементах, не усиленных планками, и ![]() - в элементах, усиленных планками (см. таблицу

10); при этом толщина ребра должна быть не менее

- в элементах, усиленных планками (см. таблицу

10); при этом толщина ребра должна быть не менее ![]() .

.

7.3.11. При

назначении сечений центрально-сжатых элементов по предельной гибкости (в

соответствии с требованиями раздела 10.4) значения предельных условных

гибкостей стенки ![]() и поясов

и поясов ![]()

![]() ,

определяемых соответственно по таблицам 9 и 10, допускается увеличивать

умножением на коэффициент

,

определяемых соответственно по таблицам 9 и 10, допускается увеличивать

умножением на коэффициент ![]() , но

не более чем на 1,25.

, но

не более чем на 1,25.

8. Расчет элементов стальных конструкций при изгибе

8.1. Общие

положения расчета

В зависимости от

назначения и условий эксплуатации конструкций расчет изгибаемых элементов

(балок) следует выполнять без учета или с учетом пластических деформаций в

соответствии с подразделением элементов на три класса согласно 4.2.7.

Балки 1-го класса

следует применять для всех видов нагрузок и рассчитывать в пределах упругих

деформаций; балки 2-го и 3-го классов следует применять для статических

нагрузок и рассчитывать с учетом развития пластических деформаций.

Балки крановых

путей под краны групп режимов работы 1К - 8К по ГОСТ 25546 при расчете на

прочность следует относить к 1-му классу.

Бистальные балки

следует относить ко 2-му классу и рассчитывать с учетом ограниченных

пластических деформаций в стенке, значения которых следует определять при

достижении расчетного сопротивления ![]() в поясах, выполненных из более прочной стали.

в поясах, выполненных из более прочной стали.

8.2. Расчет

на прочность изгибаемых элементов сплошного сечения

8.2.1.

Расчет на прочность балок 1-го класса следует выполнять по формулам:

при действии

момента в одной из главных плоскостей

![]() ; (41)

; (41)

при действии в

сечении поперечной силы

при действии

моментов в двух главных плоскостях (и наличии бимомента)

где x и y -

расстояния от главных осей до рассматриваемой точки сечения;

при одновременном

действии в стенке балки момента и поперечной силы

где ![]() - нормальное напряжение в срединной плоскости

стенки, параллельное продольной оси балки;

- нормальное напряжение в срединной плоскости

стенки, параллельное продольной оси балки;

![]() - то

же, перпендикулярное продольной оси балки, в том числе

- то

же, перпендикулярное продольной оси балки, в том числе ![]() ,

определяемое по формуле (47);

,

определяемое по формуле (47);

![]() -

касательное напряжение в стенке.

-

касательное напряжение в стенке.

Напряжения ![]() и

и ![]() ,

принимаемые в формуле (44) со своими знаками, а также

,

принимаемые в формуле (44) со своими знаками, а также ![]() следует определять в одной и той же точке

стенки балки.

следует определять в одной и той же точке

стенки балки.

В балках,

рассчитываемых по формуле (43), значения напряжений в стенке балки должны быть

проверены по формуле (44) в двух главных плоскостях изгиба.

При ослаблении

стенки отверстиями для болтов левую часть формулы (42), а также значение ![]() в формуле (44) следует умножать на коэффициент

в формуле (44) следует умножать на коэффициент

![]() ,

определяемый по формуле

,

определяемый по формуле

где s - шаг

отверстий в одном ряду;

d - диаметр

отверстия.

8.2.2.

Расчет на прочность стенки балки, не укрепленной ребрами жесткости, при

действии местного напряжения ![]() в местах приложения нагрузки к верхнему поясу,

а также в опорных сечениях балки следует выполнять по формуле

в местах приложения нагрузки к верхнему поясу,

а также в опорных сечениях балки следует выполнять по формуле

![]() , (46)

, (46)

где

Здесь F - расчетное

значение нагрузки (силы);

![]() -

условная длина распределения нагрузки, определяемая по формулам:

-

условная длина распределения нагрузки, определяемая по формулам:

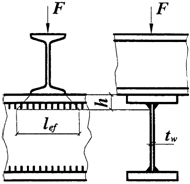

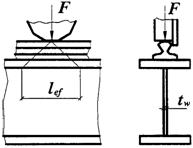

для случаев по

рисунку 6, а и б

для случая по

рисунку 6, в

![]() , (49)

, (49)

где h - размер,

равный сумме толщины верхнего пояса балки и катета поясного шва, если нижняя

балка сварная (см. рисунок 6, а), либо расстоянию от наружной грани полки до

начала внутреннего закругления стенки, если нижняя балка прокатная (см. рисунок

6, б);

![]() -

коэффициент, принимаемый равным: 3,25 - для сварных и прокатных балок; 4,5 -

для балок с фрикционными поясными соединениями;

-

коэффициент, принимаемый равным: 3,25 - для сварных и прокатных балок; 4,5 -

для балок с фрикционными поясными соединениями;

![]() -

сумма собственных моментов инерции пояса балки и кранового рельса или момент

инерции сечения, состоящего из пояса и рельса в случае приварки рельса швами,

обеспечивающими совместную работу пояса и рельса.

-

сумма собственных моментов инерции пояса балки и кранового рельса или момент

инерции сечения, состоящего из пояса и рельса в случае приварки рельса швами,

обеспечивающими совместную работу пояса и рельса.

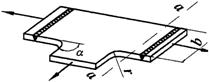

а - сварная; б -

прокатная; в - сварная

или прокатная при

нагрузке от колеса крана

Рисунок 6. Схемы

распределения

сосредоточенной

нагрузки на стенку балки

8.2.3.

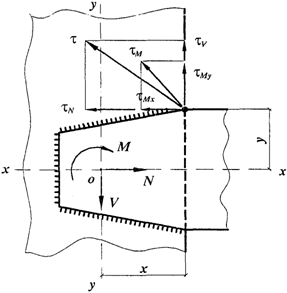

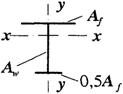

Расчет на прочность разрезных балок 2-го и 3-го классов двутаврового и

коробчатого сечений (рисунок 7) из стали с нормативным сопротивлением ![]() при соблюдении требований 8.4.6, 8.5.8, 8.5.9

и 8.5.18 и при касательных напряжениях

при соблюдении требований 8.4.6, 8.5.8, 8.5.9

и 8.5.18 и при касательных напряжениях ![]() (кроме опорных сечений) следует выполнять по

формулам:

(кроме опорных сечений) следует выполнять по

формулам:

при изгибе в

плоскости наибольшей жесткости ![]()

при изгибе в двух

главных плоскостях и напряжениях ![]()

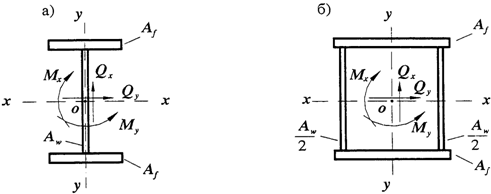

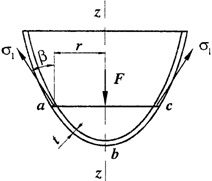

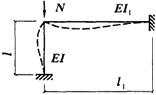

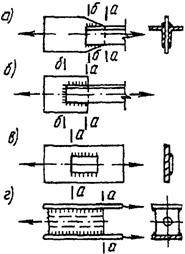

Рисунок 7.

Схемы двутаврового (а) и коробчатого

(б) сечений балок с

действующими на них усилиями

Здесь ![]() ,

, ![]() - абсолютные значения изгибающих моментов;

- абсолютные значения изгибающих моментов;

![]() ,

, ![]() - коэффициенты, принимаемые согласно таблице

Е.1;

- коэффициенты, принимаемые согласно таблице

Е.1;

![]() -

коэффициент, принимаемый равным:

-

коэффициент, принимаемый равным:

при ![]()

![]() ;

;

при ![]()

где ![]() - отношение площади сечения пояса к площади

сечения стенки (для несимметричного сечения

- отношение площади сечения пояса к площади

сечения стенки (для несимметричного сечения ![]() - площадь меньшего пояса; для коробчатого

сечения

- площадь меньшего пояса; для коробчатого

сечения ![]() - суммарная площадь сечений двух стенок).

- суммарная площадь сечений двух стенок).

При расчете сечения

в зоне чистого изгиба в формулах (50) и (51) следует принимать ![]() и вместо коэффициентов

и вместо коэффициентов ![]() и

и ![]() соответственно

соответственно

![]() ;

; ![]() . (53)

. (53)

Расчет на прочность

в опорном сечении балок (при ![]() и

и ![]() )

следует выполнять по формулам:

)

следует выполнять по формулам:

![]() . (55)

. (55)

При ослаблении

стенки отверстиями для болтов левую часть формул (54) и (55) следует умножать

на коэффициент ![]() ,

определяемый по формуле (45).

,

определяемый по формуле (45).

С целью

установления размеров минимальных сечений составных балок значения коэффициентов

![]() и

и ![]() допускается принимать меньше значений,

приведенных в таблице Е.1, но не менее 1,0. Методика подбора минимальных

сечений изгибаемых элементов приведена в Приложении М.

допускается принимать меньше значений,

приведенных в таблице Е.1, но не менее 1,0. Методика подбора минимальных