Утвержден

Приказом Минрегиона

РФ

от 27 декабря 2010

г. N 787

СВОД ПРАВИЛ

НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 2.01.07-85*

Loads & actions

СП 20.13330.2011

Дата введения

20 мая 2011 года

Предисловие

Цели и принципы

стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27

декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила

разработки - Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября

2008 г. N 858 "О порядке разработки и утверждения сводов правил".

Сведения о

своде правил

1. Исполнители:

Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций им. В.А.

Кучеренко - институт ОАО "НИЦ "Строительство", при участии РААСН

и Государственной геофизической обсерватории (ГГО) им. А.И. Воейкова.

2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 465

"Строительство".

3. Подготовлен к утверждению Департаментом архитектуры,

строительства и градостроительной политики.

4. Утвержден

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион

России) от 27 декабря 2010 г. N 787 и введен в действие с 20 мая 2011 г.

5. Зарегистрирован Федеральным агентством по техническому

регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 20.13330.2010.

Информация об

изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом

информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений

и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях

"Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены

настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в

ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные

стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются

также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте

разработчика (Минрегион России) в сети Интернет.

Введение

Настоящий

свод правил составлен с учетом обязательных требований технических регламентов,

отраженных в Федеральных законах от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О

техническом регулировании", от 22 июня 2008 г. N 123-ФЗ "Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности", от 30 декабря 2009 г. N

384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Актуализация

выполнена авторским коллективом ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко - институтом ОАО

"НИЦ "Строительство": канд. техн. наук Н.А. Попов - руководитель

темы, канд. техн. наук И.В. Лебедева, д-р техн. наук И.И. Ведяков при участии

РААСН (д-р техн. наук В.И. Травуш) и Государственной геофизической

обсерваторией им. А.И. Воейкова (д-р геогр. наук Н.В. Кобышева).

1. Область

применения

1.1. Настоящий свод

правил устанавливает требования по назначению нагрузок, воздействий и их

сочетаний, учитываемых при расчетах зданий и сооружений по предельным

состояниям первой и второй групп, в соответствии с положениями ГОСТ Р 54257.

1.2. Дополнительные

требования по назначению расчетных нагрузок допускается устанавливать в

нормативных документах на отдельные виды сооружений, строительных конструкций и

оснований.

1.3. Для зданий и

сооружений повышенного уровня ответственности дополнительные требования к

нагрузкам и воздействиям на строительные конструкции и основания необходимо

устанавливать в соответствующих нормативных документах, технических заданиях на

проектирование с учетом рекомендаций, разработанных специализированными

организациями.

Примечание. Далее по тексту, где это возможно, термин "воздействие"

опущен и заменен термином "нагрузка", а слова "здания и

сооружения" заменены словом "сооружения".

1.4. При

проектировании следует учитывать нагрузки, возникающие при возведении и

эксплуатации сооружений, а также при изготовлении, хранении и перевозке

строительных конструкций.

2.

Нормативные ссылки

Нормативные

документы, на которые в тексте настоящих норм имеются ссылки, приведены в

Приложении А.

Примечание. При пользовании настоящим СП целесообразно проверить действие

ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего

пользования на официальном сайте национального органа Российской Федерации по

стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному

указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию

на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым

информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный

документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим СП следует

руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ

отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в

части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины

и определения

В настоящем СП

приняты термины и определения, приведенные в Приложении Б.

4. Общие

требования

4.1.

Основными характеристиками нагрузок, установленными в настоящих нормах,

являются их нормативные (базовые) значения.

При необходимости

учета влияния длительности нагрузок, при проверке на выносливость и в других

случаях, оговоренных в нормах проектирования конструкций и оснований, кроме

того, устанавливаются пониженные нормативные значения нагрузок от людей,

животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных

зданий, от мостовых и подвесных кранов, снеговых, температурных климатических

воздействий.

4.2. Расчетное

значение нагрузки следует определять как произведение ее нормативного значения

на коэффициент надежности по нагрузке ![]() ,

соответствующий рассматриваемому предельному состоянию. Минимальные значения

коэффициента надежности

,

соответствующий рассматриваемому предельному состоянию. Минимальные значения

коэффициента надежности ![]() определяются следующим образом:

определяются следующим образом:

а) при расчете по

предельным состояниям 1-й группы - в соответствии с 7.2 - 7.4, 8.1.4, 8.2.2,

8.3.4, 8.4.5, 9.8, 10.12, 11.1.12, 12.5 и 13.8;

б) при расчете по

предельным состояниям 2-й группы - принимаются равными единице, если в нормах

проектирования конструкций и оснований не установлены другие значения.

4.3. В особых

сочетаниях (см. 6.2) коэффициент надежности по нагрузке для постоянных,

длительных и кратковременных нагрузок следует принимать равным единице, за

исключением случаев, оговоренных в других нормативных документах.

4.4.

Расчетные значения климатических нагрузок и воздействий (снеговые и гололедные

нагрузки, воздействия ветра, температуры и др.) допускается назначать в

установленном порядке на основе анализа соответствующих климатических данных

для места строительства.

4.5. При расчете

конструкций и оснований для условий возведения зданий и сооружений расчетные

значения снеговых, ветровых, гололедных нагрузок и температурных климатических

воздействий следует снижать на 20%.

5.

Классификация нагрузок

5.1. В зависимости

от продолжительности действия нагрузок следует различать постоянные ![]() и временные (длительные

и временные (длительные ![]() ,

кратковременные

,

кратковременные ![]() ,

особые

,

особые ![]() )

нагрузки.

)

нагрузки.

5.2. Нагрузки,

возникающие при изготовлении, хранении и перевозке конструкций, а также при

возведении сооружений, следует учитывать в расчетах как кратковременные

нагрузки.

Нагрузки,

возникающие на стадии эксплуатации сооружений, следует учитывать в соответствии

с указаниями 5.3 - 5.6.

5.3. К постоянным ![]() нагрузкам следует относить:

нагрузкам следует относить:

а) вес частей

сооружений, в том числе вес несущих и ограждающих строительных конструкций;

б) вес и давление

грунтов (насыпей, засыпок), горное давление;

в) гидростатическое

давление.

Сохраняющиеся в

конструкции или основании усилия от предварительного напряжения следует

учитывать в расчетах как усилия от постоянных нагрузок.

5.4. К

длительным ![]() нагрузкам следует относить:

нагрузкам следует относить:

а) вес

временных перегородок, подливок и подбетонок под оборудование;

б) вес

стационарного оборудования: станков, аппаратов, моторов, емкостей,

трубопроводов с арматурой, опорными частями и изоляцией, ленточных конвейеров,

постоянных подъемных машин с их канатами и направляющими, а также вес жидкостей

и твердых тел, заполняющих оборудование;

в) давление газов,

жидкостей и сыпучих тел в емкостях и трубопроводах, избыточное давление и

разрежение воздуха, возникающее при вентиляции шахт;

г) нагрузки

на перекрытия от складируемых материалов и стеллажного оборудования в складских

помещениях, холодильниках, зернохранилищах, книгохранилищах, архивах и подобных

помещениях;

д)

температурные технологические воздействия от стационарного оборудования;

е) вес слоя воды на

плоских водонаполненных покрытиях;

ж) вес отложений

производственной пыли, если не предусмотрены соответствующие мероприятия по ее

удалению;

з) пониженные

нагрузки, перечисленные в 4.1;

и) воздействия,

обусловленные деформациями основания, не сопровождающимися коренным изменением

структуры грунта, а также оттаиванием вечномерзлых грунтов;

к) воздействия,

обусловленные изменением влажности, усадкой и ползучестью материалов.

5.5. К

кратковременным нагрузкам ![]() следует относить:

следует относить:

а) нагрузки от

оборудования, возникающие в пускоостановочном, переходном и испытательном

режимах, а также при его перестановке или замене;

б) вес людей,

ремонтных материалов в зонах обслуживания и ремонта оборудования;

в) нагрузки от

людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и

сельскохозяйственных зданий с полными нормативными значениями, кроме нагрузок,

указанных в 5.4, а, б, г, д;

г) нагрузки от

подвижного подъемно-транспортного оборудования (погрузчиков, электрокаров,

кранов-штабелеров, тельферов, а также от мостовых и подвесных кранов с полным

нормативным значением), включая вес транспортируемых грузов;

д) нагрузки от

транспортных средств;

е) климатические

(снеговые, ветровые, температурные и гололедные) нагрузки.

5.6. К

особым ![]() нагрузкам следует относить:

нагрузкам следует относить:

а) сейсмические

воздействия;

б) взрывные

воздействия;

в) нагрузки,

вызываемые резкими нарушениями технологического процесса, временной

неисправностью или поломкой оборудования;

г) воздействия,

обусловленные деформациями основания, сопровождающимися коренным изменением

структуры грунта (например, при замачивании просадочных грунтов) или оседанием

его в районах горных выработок и в карстовых;

д) нагрузки,

обусловленные пожаром;

е) нагрузки от

столкновений транспортных средств с частями

сооружения.

Расчетные значения

особых нагрузок устанавливаются в соответствующих нормативных документах или в

задании на проектирование.

6.

Сочетания нагрузок

6.1. Расчет

конструкций и оснований по предельным состояниям первой и второй групп следует

выполнять с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок или соответствующих им

усилий.

Эти сочетания

устанавливаются из анализа реальных вариантов одновременного действия различных

нагрузок для рассматриваемой стадии работы конструкции или основания.

6.2. В

зависимости от учитываемого состава нагрузок следует различать:

а) основные

сочетания нагрузок, состоящие из постоянных,

длительных и кратковременных

![]() ;

(6.1)

;

(6.1)

б) особые сочетания

нагрузок, состоящие из постоянных, длительных, кратковременных и одной из

особых нагрузок

![]() ,

(6.2)

,

(6.2)

где ![]() - нагрузка для основного сочетания;

- нагрузка для основного сочетания;

![]() -

нагрузка для особого сочетания;

-

нагрузка для особого сочетания;

![]() -

коэффициенты сочетаний для длительных нагрузок;

-

коэффициенты сочетаний для длительных нагрузок;

![]() -

коэффициенты сочетаний для кратковременных нагрузок.

-

коэффициенты сочетаний для кратковременных нагрузок.

6.3. Для

основных и особых сочетаний нагрузок, за исключением случаев, оговоренных в

нормах проектирования сооружений в сейсмических районах и в нормах проектирования

конструкций и оснований, коэффициент сочетаний длительных нагрузок ![]() определяется следующим образом:

определяется следующим образом:

- для равномерно

распределенных длительных нагрузок (5.4)

![]() ;

; ![]() ,

,

где ![]() - коэффициент сочетаний, соответствующий

основной по степени влияния длительной нагрузке;

- коэффициент сочетаний, соответствующий

основной по степени влияния длительной нагрузке;

![]() ,

, ![]() - коэффициенты сочетаний для остальных

длительных нагрузок:

- коэффициенты сочетаний для остальных

длительных нагрузок:

для крановых

нагрузок в соответствии с указаниями 9.19;

для остальных

нагрузок ![]() .

.

6.4. Для основных

сочетаний необходимо использовать следующие значения коэффициентов сочетаний

кратковременных нагрузок

![]() ;

; ![]() ,

, ![]() ,

,

где ![]() - коэффициент сочетаний, соответствующий

основной по степени влияния кратковременной нагрузке;

- коэффициент сочетаний, соответствующий

основной по степени влияния кратковременной нагрузке;

![]() -

коэффициент сочетаний, соответствующий второй кратковременной нагрузке;

-

коэффициент сочетаний, соответствующий второй кратковременной нагрузке;

![]() ,

, ![]() - коэффициенты сочетаний для остальных

кратковременных нагрузок.

- коэффициенты сочетаний для остальных

кратковременных нагрузок.

6.5. Для

особых сочетаний коэффициенты сочетаний для всех кратковременных нагрузок

принимаются равными 0,8, за исключением случаев,

оговоренных в нормах проектирования сооружений в сейсмических районах и в

нормах проектирования конструкций и оснований.

В особых сочетаниях

нагрузок, включающих взрывные воздействия, нагрузки, вызываемые пожаром,

столкновением транспортных средств с частями сооружений,

кратковременные нагрузки допускается не учитывать.

6.6. При учете

сочетаний нагрузок в соответствии с указаниями 6.3 - 6.5 за одну временную

нагрузку следует принимать:

а) нагрузку

определенного рода от одного источника (давление или разрежение в емкости,

снеговую, ветровую, гололедную нагрузки, температурные климатические

воздействия, нагрузку от одного погрузчика, электрокара, мостового или

подвесного крана);

б) нагрузку

от нескольких источников, если их совместное действие учтено в расчетных

значениях нагрузки (нагрузку от оборудования, людей и складируемых материалов

на одно или несколько перекрытий с учетом коэффициентов ![]() ,

приведенных в 8.2.4 и 8.2.5; нагрузку от нескольких мостовых или подвесных

кранов с учетом коэффициента

,

приведенных в 8.2.4 и 8.2.5; нагрузку от нескольких мостовых или подвесных

кранов с учетом коэффициента ![]() ,

приведенного в 9.19; гололедно-ветровую нагрузку, определяемую в соответствии с

(12.3).

,

приведенного в 9.19; гололедно-ветровую нагрузку, определяемую в соответствии с

(12.3).

7. Вес

конструкций и грунтов

7.1. Нормативное

значение веса конструкций заводского изготовления следует определять на

основании стандартов, рабочих чертежей или паспортных данных

заводов-изготовителей, других строительных конструкций и грунтов - по проектным

размерам и удельному весу материалов и грунтов с учетом их влажности в условиях

возведения и эксплуатации сооружений.

7.2.

Коэффициенты надежности по нагрузке ![]() для веса строительных конструкций и грунтов

приведены в таблице 7.1.

для веса строительных конструкций и грунтов

приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐

│

Конструкции сооружений и вид грунтов │ Коэффициент надежности │

│

│ по нагрузке гамма │

│

│ f │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│Конструкции │ │

│Металлические за исключением случаев, │ 1,05 │

│указанных

в 2.3 │ │

│Бетонные (со средней плотностью свыше

│ 1,1 │

│1600 кг/м3), железобетонные,

каменные,│

│

│армокаменные,

деревянные │ │

│Бетонные (со средней плотностью │ │

│1600 кг/м3 и менее), изоляционные, │ │

│выравнивающие

и отделочные слои │ │

│(плиты, материалы в рулонах, засылки,

│ │

│стяжки

и т.п.), выполняемые:

│

│

│

в заводских условиях

│ 1,2 │

│

на строительной площадке

│ 1,3 │

│Грунты │ │

│В

природном залегании

│ 1,1 │

│На

строительной площадке

│ 1,15 │

├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤

│ Примечание.

При определении нагрузок

от грунта следует│

│учитывать

нагрузки от складируемых

материалов, оборудования и│

│транспортных

средств, передаваемые на грунт. │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

7.3. Для

металлических конструкций, в которых усилия от собственного веса превышают 50%

общих усилий, следует принимать ![]() .

.

7.4. При

проверке конструкций на устойчивость положения против опрокидывания, а также в

других случаях, когда уменьшение веса конструкций и грунтов может ухудшить

условия работы конструкций, следует произвести расчет, принимая для веса

конструкции или ее части коэффициент надежности по нагрузке ![]() , если

иное значение не указано в нормах проектирования этих конструкций.

, если

иное значение не указано в нормах проектирования этих конструкций.

8. Нагрузки

от оборудования, людей, животных,

складируемых

материалов, изделий и транспортных средств

Нормы настоящего

раздела распространяются на нагрузки от людей, животных, оборудования, изделий,

материалов, временных перегородок, действующие на перекрытия, покрытия,

лестницы зданий и сооружений и полы на грунтах.

Варианты загружения

перекрытий этими нагрузками следует принимать в соответствии с предусмотренными

условиями возведения и эксплуатации зданий. Если на стадии проектирования

данные об этих условиях недостаточны, при расчете конструкций и оснований

необходимо рассмотреть следующие варианты загружения отдельных перекрытий:

сплошное загружение принятой нагрузкой;

неблагоприятное частичное загружение при расчете конструкций и оснований,

чувствительных к такой схеме загружения;

отсутствие

временной нагрузки.

При этом

суммарная временная нагрузка на перекрытия многоэтажного здания при

неблагоприятном частичном их загружении не должна превышать нагрузку при

сплошном загружении перекрытий, определенную с учетом коэффициентов сочетаний ![]() ,

значения которых вычисляются по формулам (8.3) и (8.4).

,

значения которых вычисляются по формулам (8.3) и (8.4).

8.1.

Определение нагрузок от оборудования, складируемых материалов и изделий

8.1.1. Нагрузки от

оборудования (в том числе трубопроводов, транспортных средств), складируемых

материалов и изделий устанавливаются в строительном задании на основании

технологических решений, в котором должны быть приведены:

а) возможные на

каждом перекрытии и полах на грунте места расположения и габариты опор

оборудования, размеры участков складирования и хранения материалов и изделий,

места возможного сближения оборудования в процессе эксплуатации или

перепланировки;

б) нормативные

значения нагрузок и коэффициенты надежности по нагрузке, принимаемые в

соответствии с указаниями настоящих норм, для машин с динамическими нагрузками

- нормативные значения инерционных сил и коэффициенты надежности по нагрузке

для инерционных сил, а также другие необходимые характеристики.

Фактические

нагрузки на перекрытия допускается заменять эквивалентными равномерно

распределенными нагрузками, рассчитанные значения которых должны обеспечивать

несущую способность и жесткость элементов конструкций, требуемые по условиям их

загружения фактическими нагрузками.

Учет перспективного

увеличения нагрузок от оборудования и складируемых материалов допускается при

технико-экономическом обосновании.

8.1.2. Нормативное

значение веса оборудования, в том числе трубопроводов, следует определять на

основании стандартов или каталогов, а для нестандартного оборудования - на

основании паспортных данных заводов-изготовителей или рабочих чертежей.

В состав нагрузки

от веса оборудования следует включать собственный вес установки или машины (в

том числе привода, постоянных приспособлений, опорных устройств, подливок и

подбетонок), вес изоляции, заполнителей оборудования, возможных при

эксплуатации, наиболее тяжелой обрабатываемой детали, вес транспортируемого

груза, соответствующий номинальной грузоподъемности, и т.п.

Нагрузки от

оборудования на перекрытия и полы на грунтах необходимо принимать в зависимости

от условий его размещения и возможного перемещения при эксплуатации. При этом

следует предусматривать мероприятия, исключающие необходимость усиления несущих

конструкций, связанного с перемещением технологического оборудования во время

монтажа или эксплуатации здания.

Число учитываемых

одновременно погрузчиков или электрокаров и их размещение на перекрытии при

расчете различных элементов следует принимать по строительному заданию на

основании технологических решений.

Динамическое

воздействие вертикальных нагрузок от погрузчиков и электрокаров допускается

учитывать путем умножения нормативных значений статических нагрузок на

коэффициент динамичности, равный 1,2.

8.1.3. При задании

нормативных значений нагрузок в складских помещениях необходимо учитывать

эквивалентную равномерно распределенную нагрузку на перекрытия, покрытия и полы

на грунтах, а также вертикальную и, при необходимости, горизонтальную сосредоточенные

нагрузки, прикладываемые для учета возможного неблагоприятного влияния местных

нагрузок и воздействий.

Эти нагрузки

следует определять по строительному заданию на основании технологических

решений, с учетом удельного веса складируемых материалов и изделий, возможного

их размещения по площади помещений и максимальных значений высоты складирования

и принимать не менее нормативных значений, приведенных

в таблице 8.1.

Таблица 8.1

┌───────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│Здания

и помещения │ Нормативные

значения │ Нормативные значения │

│ │равномерно

распределенных │ сосредоточенных нагрузок │

│ │ нагрузок P , кПа │ Q , кН │

│ │ t │ t │

├───────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Торговые

склады │Не

менее 5,0 │Не менее

6,0 │

├───────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Производственные │По

строительному заданию, │По строительному заданию, │

│и

промышленные

│но не менее, кПа:

│но не менее 3,0

│

│складские

помещения│3 - для плит

│ │

│ │и второстепенных

балок; │ │

│ │2 - для ригелей,

колонн │ │

│ │и фундаментов │ │

└───────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┘

8.1.4.

Коэффициент надежности по нагрузке ![]() для веса оборудования и материалов приведен в

таблице 8.2.

для веса оборудования и материалов приведен в

таблице 8.2.

Таблица 8.2

┌────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐

│ Оборудование и материалы │Коэффициент надежности │

│

│ по нагрузке гамма │

│

│ f │

├────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│Стационарное

оборудование │ 1,05 │

│Изоляция

стационарного оборудования

│ 1,2 │

│Заполнители оборудования (в том числе │ │

│резервуаров

и трубопроводов): │ │

│

жидкости

│ 1,0 │

│

суспензии, шламы, сыпучие тела

│ 1,1 │

│Погрузчики

и электрокары (с грузом) │ 1,2 │

│Складируемые

материалы и изделия │ 1,2 │

└────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘

8.2.

Равномерно распределенные нагрузки

8.2.1. Нормативные

значения равномерно распределенных временных нагрузок на плиты перекрытий,

лестницы и полы на грунтах приведены в таблице 8.3.

┌────┬────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

│

N │ Помещения зданий и сооружений │ Нормативные │

│п.п.│ │значения

равномерно│

│ │

│ распределенных │

│ │

│ нагрузок P , кПа │

│ │ │ t │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 1

│Квартиры жилых зданий; спальные помещения │ 1,5 │

│ │детских дошкольных учреждений и

школ-интернатов;│ │

│ │жилые помещения домов отдыха и

пансионатов, │ │

│ │общежитий и гостиниц; палаты

больниц │ │

│ │и санаториев; террасы │ │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 2 │Служебные помещения

административного, │ 2,0 │

│ │инженерно-технического, научного

персонала │ │

│ │организаций и учреждений; офисы,

классные │ │

│ │помещения учреждений просвещения;

бытовые │ │

│

│помещения (гардеробные, душевые, умывальные, │ │

│ │уборные) промышленных предприятий и

общественных│ │

│ │зданий и сооружений │ │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 3

│Кабинеты и лаборатории учреждений │ Не менее 2,0 │

│ │здравоохранения, лаборатории

учреждений │ │

│ │просвещения, науки; помещения

электронно- │ │

│ │вычислительных машин; кухни

общественных зданий;│

│

│ │помещения учреждений бытового

обслуживания │ │

│ │населения (парикмахерские, ателье и

т.п.); │ │

│ │технические этажи жилых и

общественных зданий │ │

│ │высотой менее 75 м; подвальные

помещения │ │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│

│ б) обеденные (в кафе, ресторанах,

столовых │ 3,0 │

│ │и т.п.)

│ │

│ │ в) собраний и совещаний, ожидания,

зрительные │ 4,0 │

│ │и концертные, спортивные, фитнес-центры,

│ │

│ │бильярдные

│ │

│

│ г) торговые, выставочные и экспозиционные │

Не менее 4,0 │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 5

│Книгохранилища; архивы │ Не менее 5,0 │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 6

│Сцены зрелищных предприятий │ Не менее 5,0 │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ │ а) с закрепленными сиденьями │ 4,0 │

│ │ б) для стоящих зрителей │ 5,0 │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 8

│Чердачные помещения │ 0,7 │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 9

│Покрытия на участках: │ │

│

│ а) с возможным скоплением людей (выходящих │ 4,0 │

│ │из производственных помещений,

залов, аудиторий │

│

│ │и т.п.)

│ │

│

│ б) используемых для отдыха │ 1,5

│

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 10 │Балконы (лоджии) с учетом

нагрузки: │ │

│

│ а) полосовой равномерной на участке шириной │ 4,0 │

│ │0,8 м вдоль ограждения балкона

(лоджии) │ │

│ │ б) сплошной равномерной на площади

балкона │ 2,0 │

│

│(лоджии), воздействие которой

не благоприятнее, │

│

│ │чем определяемое

по 10, а

│ │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 11 │Участки обслуживания и ремонта

оборудования

│ Не менее 1,5 │

│ │в производственных помещениях │ │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 12 │Вестибюли, фойе, коридоры, лестницы │ │

│ │(с относящимися к ним проходами), примыкающие

│ │

│ │к помещениям, указанным в

позициях: │ │

│ │в) 7

│ 5,0 │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 13 │Перроны вокзалов │ 4,0 │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 14 │Помещения для скота: │ │

│ │ а) мелкого

│ Не менее 2,0 │

│ │ б) крупного

│ Не менее 5,0 │

├────┴────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤

│ Примечания. 1. Нагрузки, указанные в поз. 8, следует

учитывать на│

│площади,

не занятой оборудованием и материалами. │

│ 2. Нагрузки, указанные в

поз. 9, не следует учитывать одновременно со│

│снеговой

нагрузкой. │

│ 3. Нагрузки, указанные в поз. 10,

следует учитывать при

расчете│

│несущих

конструкции балконов (лоджий) и участков стен в местах защемления│

│этих

конструкций. При расчете нижележащих участков

стен, фундаментов и│

│оснований нагрузки

на балконы (лоджии)

следует принимать равными│

│нагрузкам

примыкающих основных помещений зданий и

снижать их с

учетом│

│указаний

8.2.4 и 8.2.5.

│

│ 4. Нормативные значения нагрузок для зданий

и помещений, указанных в│

│позициях 3, 4г, 5, 6, 11 и 14, следует принимать по

строительному заданию│

│на

основании технологических решений. │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

8.2.2.

Нормативные значения нагрузок на ригели и плиты перекрытий от веса временных

перегородок следует принимать в зависимости от их конструкции, расположения и

характера опирания на перекрытия и стены. Указанные нагрузки допускается

учитывать как равномерно распределенные добавочные нагрузки, принимая их

нормативные значения на основании расчета для предполагаемых схем размещения

перегородок, но не менее 0,5 кПа.

Коэффициенты

надежности по нагрузке ![]() для равномерно распределенных нагрузок следует

принимать:

для равномерно распределенных нагрузок следует

принимать:

1,3 - при полном

нормативном значении менее 2,0 кПа;

1,2 - при полном

нормативном значении 2,0 кПа и более.

Коэффициент

надежности по нагрузке от веса временных перегородок следует принимать в

соответствии с указаниями 7.2.

8.2.3.

Пониженные нормативные значения равномерно распределенных нагрузок (см. позицию

4) определяются умножением их нормативных значений на коэффициент 0,35. Для

нагрузок, указанных в позициях 5, 8, 9, в и 11 таблицы 8.3, пониженные значения

не устанавливаются.

8.2.4. При

расчете балок, ригелей, плит, стен, колонн и фундаментов, воспринимающих

нагрузки от одного перекрытия, нормативные значения нагрузок, указанные в

таблице 8.3, допускается снижать в зависимости от грузовой площади A, м2, с которой передаются нагрузки на рассчитываемый элемент,

умножением на коэффициент ![]() или

или ![]() ,

равный:

,

равный:

а) для помещений,

указанных в позициях 1, 2, 12, а (при ![]() )

)

б) для помещений,

указанных в позициях 4, 11, 12, б (при ![]() )

)

![]() .

(8.2)

.

(8.2)

8.2.5. При

определении усилий для расчета колонн, стен и фундаментов, воспринимающих

нагрузки от двух перекрытий и более, полные нормативные значения нагрузок,

указанные в позициях 1, 2, 4, 11, 12, а и 12, б таблицы 8.3, допускается

снижать умножением на коэффициенты сочетания ![]() или

или ![]() :

:

а) для помещений,

указанных в позициях 1, 2, 12, а

б) для помещений,

указанных в позициях 4, 11, 12, б

где ![]() ,

, ![]() - определяются в соответствии с 8.2.4;

- определяются в соответствии с 8.2.4;

n - общее число

перекрытий, нагрузки от которых учитываются при расчете рассматриваемого

сечения колонны, стены, фундамента.

8.3.

Сосредоточенные нагрузки и нагрузки на перила

8.3.1.

Несущие элементы перекрытий, покрытий, лестниц и балконов (лоджий) должны быть

проверены на сосредоточенную вертикальную нагрузку, приложенную к элементу, в

неблагоприятном положении на квадратной площадке со сторонами не более 10 см

(при отсутствии других временных нагрузок). Если в строительном задании на

основании технологических решений не предусмотрены более высокие нормативные

значения сосредоточенных нагрузок, их следует принимать равными, кН:

а) для перекрытий и

лестниц - 1,5;

б) для чердачных

перекрытий, покрытий, террас и балконов - 1,0;

в) для покрытий, по

которым можно передвигаться только с помощью трапов и мостиков, - 0,5.

Элементы,

рассчитанные на возможные при возведении и эксплуатации местные нагрузки от

оборудования и транспортных средств, допускается не проверять на указанную

сосредоточенную нагрузку.

8.3.2.

Нормативные значения горизонтальных нагрузок на поручни перил лестниц и

балконов следует принимать равными, кН/м:

а) для жилых

зданий, дошкольных учреждений, домов отдыха, санаториев, больниц и других

лечебных учреждений - 0,3;

б) для трибун и

спортивных залов - 1,5;

в) для других

зданий и помещений при отсутствии специальных требований - 0,8.

8.3.3. Для

обслуживающих площадок, мостиков, ограждений крыш, предназначенных для

непродолжительного пребывания людей, нормативное значение горизонтальной

нагрузки на поручни перил следует принимать 0,3 кН/м, если по строительному

заданию на основании технологических решений не требуется большее значение

нагрузки.

8.3.4. Для

нагрузок, указанных в 8.3.1, 8.3.2 и 8.3.3, следует принимать коэффициент

надежности по нагрузке ![]() .

.

8.4.

Нагрузки от транспортных средств

8.4.1.

Настоящий раздел регламентирует значения вертикальных строительных нагрузок на

перекрытия, покрытия и полы на грунтах от колесных транспортных средств,

движущихся как свободно, так и по рельсовым путям.

В случаях,

оговоренных в нормах на проектирование конструкций, необходим также учет

горизонтальных нагрузок, передаваемых на элементы несущих конструкций зданий и

сооружений. Расчетные значения таких нагрузок включают собственный вес

транспортных средств и полезные нагрузки, определяемые их техническими

параметрами в соответствии с паспортной документацией заводов-изготовителей.

Вертикальные, горизонтальные нагрузки, способы их приложения и расположение

должны определяться в каждом конкретном случае специальным расчетом.

Нормативные

значения эквивалентных вертикальных равномерно распределенных и местных

сосредоточенных нагрузок на перекрытия, покрытия и полы на грунтах автостоянок

следует определять по таблице 8.4.

Таблица 8.4

┌────┬─────────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┐

│

N │Помещения зданий и

сооружений│ Нормативные │

Нормативные

│

│п.п.│ │ значения │

значения

│

│ │ │ равномерно

│ сосредоточенных │

│ │ │ распределенных │

нагрузок Q , кН │

│ │ │ нагрузок P

, кПа │ t │

│ │ │ t │ │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤

│ │Автостоянки в зданиях для │ │ │

│ │автомашин общим весом до 3 т

│ │ │

│ │включительно: │ │ │

│ 1

│ площади парковки

│ 3,5 │ 20,0 │

│ 2

│ пандусы и подъездные пути

│ 5,0 │ 25,0 │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤

│ │Автостоянки в зданиях для │ │ │

│ │автомашин общим весом от 3 │ │ │

│ │до 16 тс: │ │ │

│ 3

│ площади парковки │ Не менее 5,0 │

Не менее 90,0 │

│ 4

│ пандусы и подъездные пути │

Не менее 7,0 │ Не менее 100,0 │

├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┴───────────────────┤

│

5 │Автостоянки для автомашин │ По строительному заданию │

│ │общим весом свыше 16 тс │ │

├────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤

│ Примечания. 1. Общий вес - совокупность

собственного веса автомобиля│

│и

максимальной полезной нагрузки. │

│ 2. Нормативные значения нагрузок для зданий

и помещений, указанных в│

│3, 4,

следует принимать по

строительному заданию на

основании│

│технологических

решений.

│

│ 3. Внутригаражные проезды (за исключением

пандусов) следует относить│

│к

площадям парковки в тех случаях, когда

они недоступны для

проезда│

│постороннего

автотранспорта.

│

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

8.4.2. При расчете плит перекрытий на продавливание и в других случаях

учета местных воздействий наряду с равномерно распределенной нагрузкой ![]() следует учитывать сосредоточенные нагрузки

следует учитывать сосредоточенные нагрузки ![]() ,

приложенные на две квадратные площадки стороной 100 мм для позиций 1 и 2

таблицы 8.4 и 200 мм для позиций 3 и 4 таблицы 8.4, расположенные на расстоянии

1,8 м друг от друга, в наиболее неблагоприятном возможном положении.

,

приложенные на две квадратные площадки стороной 100 мм для позиций 1 и 2

таблицы 8.4 и 200 мм для позиций 3 и 4 таблицы 8.4, расположенные на расстоянии

1,8 м друг от друга, в наиболее неблагоприятном возможном положении.

8.4.3. Допускается

уточнять расчетные значения нагрузок в соответствии с техническими данными

транспортных средств.

8.4.4. Пониженные

значения равномерно распределенных нагрузок от транспортных средств (см. 4.1)

следует устанавливать умножением их нормативных значений на коэффициент 0,35.

8.4.5. Для

нагрузок, указанных в 8.4.1, следует принимать коэффициент надежности по

нагрузке ![]() .

.

9. Нагрузки

от мостовых и подвесных кранов

9.1. Нагрузки от

мостовых и подвесных кранов следует определять в зависимости от групп режимов

их работы, устанавливаемых ГОСТ 25546, от вида привода и от способа подвеса

груза. Примерный перечень мостовых и подвесных кранов разных групп режимов

работы приведен в В.1 Приложения В.

9.2.

Нормативные значения вертикальных нагрузок, передаваемых колесами кранов на

балки кранового пути, и другие необходимые для расчета данные следует принимать

в соответствии с требованиями государственных стандартов на краны, а для

нестандартных кранов - в соответствии с данными, указанными в паспортах

заводов-изготовителей.

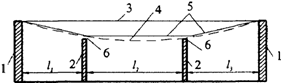

Примечание. Под

крановым путем понимаются обе балки, несущие один мостовой кран, и все балки,

несущие один подвесной кран (две балки - при однопролетном, три - при

двухпролетном подвесном кране и т.п.).

9.3. Нормативное

значение горизонтальной нагрузки, направленной вдоль кранового пути и

вызываемой торможением моста электрического крана, следует принимать равным 0,1

полного нормативного значения вертикальной нагрузки на тормозные колеса

рассматриваемой стороны крана.

9.4.

Нормативное значение горизонтальной нагрузки, направленной поперек кранового

пути и вызываемой торможением электрической тележки, следует принимать равным:

- для кранов с

гибким подвесом груза - 0,05 суммы подъемной силы крана и веса тележки;

- для кранов с

жестким подвесом груза - 0,1 суммы подъемной силы крана и веса тележки.

Эту нагрузку

следует учитывать при расчете поперечных рам зданий и балок крановых путей. При

этом принимается, что нагрузка передается на одну сторону (балку) кранового

пути, распределяется поровну между всеми опирающимися на нее колесами крана и

может быть направлена как внутрь, так и наружу рассматриваемого пролета.

9.5. Нормативное

значение горизонтальной нагрузки, направленной поперек кранового пути и

вызываемой перекосами мостовых электрических кранов и непараллельностью

крановых путей (боковой силой), для каждого ходового колеса крана следует

принимать равным 0,2 полного нормативного значения

вертикальной нагрузки на колесо.

Эту нагрузку

необходимо учитывать только при расчете прочности и устойчивости балок крановых

путей и их креплений к колоннам в зданиях с кранами групп режимов работы 7К,

8К. При этом принимается, что нагрузка передается на балку кранового пути от

всех колес одной стороны крана и может быть направлена как внутрь, так и наружу

рассматриваемого пролета здания. Нагрузку, указанную в 9.4, не следует

учитывать совместно с боковой силой.

9.6. Горизонтальные

нагрузки от торможения моста и тележки крана и боковые силы считаются

приложенными в месте контакта ходовых колес крана с рельсом.

9.7. Нормативное

значение горизонтальной нагрузки, направленной вдоль кранового пути и

вызываемой ударом крана о тупиковый упор, следует определять в соответствии с

указаниями, приведенными в В.2 Приложения В. Эту нагрузку необходимо учитывать

только при расчете упоров и их креплений к балкам кранового пути.

9.8.

Коэффициент надежности по нагрузке для крановых нагрузок следует принимать равным ![]() для всех режимов работы.

для всех режимов работы.

9.9. При

учете местного и динамического действия сосредоточенной вертикальной нагрузки

от одного колеса крана полное нормативное значение этой нагрузки следует

умножать при расчете прочности балок крановых путей на дополнительный

коэффициент, равный:

1,8 - для группы

режима работы кранов 8К с жестким подвесом груза;

1,7 - для группы

режима работы кранов 8К с гибким подвесом груза;

1,6 - для группы

режима работы кранов 7К;

1,4 - для группы

режима работы кранов 6К;

1,2 - для остальных

групп режимов работы кранов.

9.10. При проверке

местной устойчивости стенок балок значение коэффициента надежности по нагрузке

следует принимать равным 1,2.

9.11. При расчете

прочности и устойчивости балок кранового пути и их креплений к несущим

конструкциям расчетные значения вертикальных крановых нагрузок следует умножать

на коэффициент динамичности, равный 1,2 независимо от шага колонн.

При расчете

конструкций на выносливость, проверке прогибов балок крановых путей и смещений

колонн, а также при учете местного действия сосредоточенной вертикальной

нагрузки от одного колеса крана коэффициент динамичности учитывать не следует.

9.12. Вертикальные

нагрузки при расчете прочности и устойчивости балок крановых путей следует

учитывать не более чем от двух наиболее неблагоприятных по воздействию мостовых

или подвесных кранов.

9.13. Вертикальные нагрузки при расчете прочности и устойчивости рам,

колонн, фундаментов, а также оснований в зданиях с мостовыми кранами в

нескольких пролетах (в каждом пролете на одном ярусе) следует принимать на

каждом пути не более чем от двух наиболее неблагоприятных по воздействию

кранов, а при учете совмещения в одном створе кранов разных пролетов - не более

чем от четырех наиболее неблагоприятных по воздействию кранов.

9.14. Вертикальные

нагрузки при расчете прочности и устойчивости рам, колонн, стропильных и

подстропильных конструкций, фундаментов, а также оснований зданий с подвесными

кранами на одном или нескольких путях следует принимать на каждом пути не более

чем от двух наиболее неблагоприятных по воздействию кранов. При учете

совмещения в одном створе подвесных кранов, работающих на разных путях,

вертикальные нагрузки следует принимать:

не более чем от

двух кранов:

- для колонн,

подстропильных конструкций, фундаментов и оснований крайнего ряда при двух

крановых путях в пролете;

не более чем от

четырех кранов:

- для колонн,

подстропильных конструкций, фундаментов и оснований среднего ряда;

- для колонн,

подстропильных конструкций, фундаментов и оснований крайнего ряда при трех

крановых путях в пролете;

- для стропильных

конструкций при двух или трех крановых путях в пролете.

9.15.

Горизонтальные нагрузки при расчете прочности и устойчивости балок крановых

путей, колонн, рам, стропильных и подстропильных конструкций, фундаментов, а

также оснований следует учитывать не более чем от двух наиболее неблагоприятных

по воздействию кранов, расположенных на одном крановом пути или на разных путях

в одном створе. При этом для каждого крана необходимо учитывать только одну

горизонтальную нагрузку (поперечную или продольную).

9.16. Число кранов, учитываемое в расчетах прочности и устойчивости при

определении вертикальных и горизонтальных нагрузок от мостовых кранов на двух

или трех ярусах в пролете, при одновременном размещении в пролете как

подвесных, так и мостовых кранов, а также при эксплуатации подвесных кранов,

предназначенных для передачи груза с одного крана на другой с помощью

перекидных мостиков, следует принимать по строительному заданию на основании технологических решений.

9.17. При

определении вертикальных и горизонтальных прогибов балок крановых путей, а

также горизонтальных смещений колонн нагрузку следует учитывать от одного

наиболее неблагоприятного по воздействию крана.

9.18. При наличии

на крановом пути одного крана и при условии, что второй кран не будет

установлен во время эксплуатации сооружения, нагрузки на этом пути должны быть

учтены только от одного крана.

9.19. При

учете двух кранов нагрузки от них необходимо умножать на коэффициент сочетаний:

![]() - для

групп режимов работы кранов 1К - 6К;

- для

групп режимов работы кранов 1К - 6К;

![]() - для

групп режимов работы кранов 7К, 8К.

- для

групп режимов работы кранов 7К, 8К.

При учете четырех

кранов нагрузки от них необходимо умножать на коэффициент сочетаний:

![]() - для

групп режимов работы кранов 1К - 6К;

- для

групп режимов работы кранов 1К - 6К;

![]() - для

групп режимов работы кранов 7К, 8К.

- для

групп режимов работы кранов 7К, 8К.

При учете одного

крана вертикальные и горизонтальные нагрузки от него необходимо принимать без

снижения.

9.20.

Пониженные значения крановых нагрузок определяются умножением нормативного

значения вертикальной нагрузки от одного крана (см. 9.2) в каждом пролете

здания на коэффициент: 0,5 - для групп режимов работы кранов 4К - 6К; 0,6 - для

группы режима работы кранов 7К; 0,7 - для группы режима работы кранов 8К.

Группы режимов работы кранов принимаются по ГОСТ 25546.

9.21. При расчете на выносливость балок крановых путей под электрические

мостовые краны и креплений этих балок к несущим конструкциям следует учитывать

пониженные значения нагрузок в соответствии с 9.20, и при этом для проверки

выносливости стенок балок в зоне действия сосредоточенной вертикальной нагрузки

от одного колеса крана пониженные значения вертикального усилия колеса следует

умножать на коэффициент, учитываемый при расчете прочности балок крановых

путей в соответствии с 9.9. Группы режимов работы кранов, при которых следует

производить расчет на выносливость, устанавливаются нормами на конструкции.

10.

Снеговые нагрузки

10.1. Нормативное

значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия следует

определять по формуле

![]() ,

(10.1)

,

(10.1)

где ![]() - коэффициент, учитывающий снос снега с

покрытий зданий под действием ветра или иных факторов, принимаемый в

соответствии с 10.5 - 10.9;

- коэффициент, учитывающий снос снега с

покрытий зданий под действием ветра или иных факторов, принимаемый в

соответствии с 10.5 - 10.9;

![]() -

термический коэффициент, принимаемый в соответствии с 10.10;

-

термический коэффициент, принимаемый в соответствии с 10.10;

![]() -

коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на

покрытие, принимаемый в соответствии с 10.4;

-

коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на

покрытие, принимаемый в соответствии с 10.4;

![]() - вес

снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности

земли, принимаемый в соответствии с 10.2.

- вес

снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности

земли, принимаемый в соответствии с 10.2.

10.2. Вес снегового

покрова ![]() на 1 м2

горизонтальной поверхности земли для площадок, расположенных на высоте не более

1500 м над уровнем моря, принимается в зависимости от снегового района

Российской Федерации по данным таблицы 10.1.

на 1 м2

горизонтальной поверхности земли для площадок, расположенных на высоте не более

1500 м над уровнем моря, принимается в зависимости от снегового района

Российской Федерации по данным таблицы 10.1.

Таблица 10.1

┌─────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐

│

Снеговые районы (принимаются

│ I │ II │III │

IV │ V │ VI │VII

│VIII│

│ по карте 1 Приложения Ж) │

│ │ │

│ │ │

│ │

├─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│ S , кПа │0,8 │1,2 │1,8

│2,4 │3,2 │4,0 │4,8 │5,6 │

│ g │ │

│ │ │

│ │ │

│

└─────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

В горных и

малоизученных районах, обозначенных на карте 1 Приложения Ж,

в пунктах с высотой над уровнем моря более 1500 м, в местах со сложным рельефом

и иных случаях (см. 4.4) вес снегового покрова допускается определять в

установленном порядке на основе данных ближайших метеостанций Росгидромета. При этом значение ![]() следует принимать как превышаемый в среднем

один раз в 25 лет ежегодный максимум веса снегового покрова, определяемый на

основе данных маршрутных снегосъемок о запасах воды на защищенных от прямого

воздействия ветра участках (в лесу под кронами деревьев или на лесных полянах)

за период не менее 20 лет.

следует принимать как превышаемый в среднем

один раз в 25 лет ежегодный максимум веса снегового покрова, определяемый на

основе данных маршрутных снегосъемок о запасах воды на защищенных от прямого

воздействия ветра участках (в лесу под кронами деревьев или на лесных полянах)

за период не менее 20 лет.

10.3. В расчетах

необходимо рассматривать схемы как равномерно распределенных, так и

неравномерно распределенных снеговых нагрузок, образуемых на покрытиях вследствие

перемещения снега под действием ветра или других факторов, в их наиболее

неблагоприятных расчетных сочетаниях.

10.4. Схемы

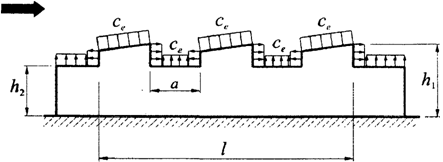

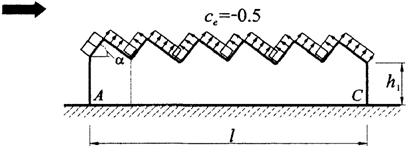

распределения снеговой нагрузки и значения коэффициента ![]() для покрытий, имеющих наибольший характерный

размер в плане не более 100 м, следует принимать в соответствии с Приложением

Г, при этом промежуточные значения коэффициента

для покрытий, имеющих наибольший характерный

размер в плане не более 100 м, следует принимать в соответствии с Приложением

Г, при этом промежуточные значения коэффициента ![]() определяются линейной интерполяцией.

определяются линейной интерполяцией.

В тех случаях,

когда более неблагоприятные условия работы элементов конструкций возникают при частичном загружении покрытия, следует рассматривать схемы

со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти его площади (для

покрытий с фонарями - на участках шириной b).

Примечания. 1. В

необходимых случаях снеговые нагрузки следует определять с учетом

предусмотренного дальнейшего расширения здания.

2. В тех случаях,

когда в Приложении Г не приводятся схемы распределения снеговой нагрузки по

покрытиям рассматриваемого типа, например для пространственных покрытий сложной

геометрической формы, а также для покрытий, имеющих наибольший характерный

размер в плане более 100 м, их необходимо определять по данным испытаний на

основе специально разработанных рекомендаций.

3. Нормативное

значение снеговой нагрузки ![]() на схемах Приложения Г следует принимать без

учета коэффициентов

на схемах Приложения Г следует принимать без

учета коэффициентов ![]() ,

, ![]() и

и ![]() .

.

4. При расчетах

конструкций допускается применение упрощенных схем снеговых нагрузок,

эквивалентных по воздействию схемам нагрузок, приведенным в Приложении Г.

10.5. Для пологих (с уклонами до 12% или с f/l <= 0,05) покрытий

однопролетных и многопролетных зданий без фонарей, проектируемых в районах со

средней скоростью ветра за три наиболее холодных месяца V >= 2 м/с (см.

схемы Г.1, Г.2, Г.5 и Г.6 Приложения Г), следует установить коэффициент сноса

снега

![]() , (10.2)

, (10.2)

где k - принимается

по таблице 11.2;

b - ширина

покрытия, принимаемая не более 100 м.

10.6. Для покрытий

с уклонами от 12 до 20% однопролетных и многопролетных зданий без фонарей,

проектируемых в районах с V >= 4 м/с (см. схемы Г.1 и Г.5 Приложения Г)

следует установить коэффициент сноса

![]() .

(10.3)

.

(10.3)

Средняя скорость

ветра V за три наиболее холодных месяца принимается по карте 2 рекомендуемого

Приложения Ж.

10.7. Для покрытий

высотных зданий высотой свыше 75 м с уклонами до 20% (см. схемы Г.1, Г.2, Г.5 и

Г.6 Приложения Г) допускается принимать ![]() .

.

10.8. Для

купольных сферических и конических покрытий зданий на круглом плане,

регламентируемых схемами Г.13, Г.14 Приложения Г, при задании равномерно

распределенной снеговой нагрузки значения коэффициента ![]() следует устанавливать в зависимости от

диаметра d основания купола:

следует устанавливать в зависимости от

диаметра d основания купола:

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() - в

промежуточных случаях.

- в

промежуточных случаях.

10.9.

Снижение снеговой нагрузки, предусматриваемое пунктами 10.5 - 10.8, не

распространяется:

а) на покрытия

зданий в районах со среднемесячной температурой воздуха в январе выше минус 5

°C (см. карту 5 Приложения Ж);

б) на покрытия

зданий, защищенных от прямого воздействия ветра соседними более высокими

зданиями, удаленными менее чем на ![]() , где

, где ![]() - разность высот соседнего и проектируемого

зданий;

- разность высот соседнего и проектируемого

зданий;

в) на участки

покрытий длиной b, ![]() и

и ![]() , у

перепадов высот зданий и парапетов (см. схемы Г.8 - Г.11 Приложения Г).

, у

перепадов высот зданий и парапетов (см. схемы Г.8 - Г.11 Приложения Г).

В остальных

случаях, не указанных 10.5 - 10.8, следует принимать

![]() .

(10.4)

.

(10.4)

10.10.

Термический коэффициент ![]() следует применять для учета понижения снеговых

нагрузок на покрытия с высоким коэффициентом теплопередачи (> 1 Вт/(м2 x °C) вследствие таяния, вызванного потерей тепла.

следует применять для учета понижения снеговых

нагрузок на покрытия с высоким коэффициентом теплопередачи (> 1 Вт/(м2 x °C) вследствие таяния, вызванного потерей тепла.

При определении

снеговых нагрузок для неутепленных покрытий зданий с повышенными

тепловыделениями, приводящими к таянию снега, при уклонах кровли свыше 3% и

обеспечении надлежащего отвода талой воды следует вводить термический

коэффициент

![]() .

(10.5)

.

(10.5)

Примечание.

Допускаемые пониженные значения ![]() ,

основанные на термоизоляционных свойствах материалов и форме конструктивных

элементов, могут быть заданы в специальных рекомендациях.

,

основанные на термоизоляционных свойствах материалов и форме конструктивных

элементов, могут быть заданы в специальных рекомендациях.

В остальных случаях

![]() .

(10.6)

.

(10.6)

10.11. Для районов

со средней температурой января минус 5 °C и ниже (по карте 5 Приложения Ж)

пониженное нормативное значение снеговой нагрузки (см. 4.1) определяется

умножением ее нормативного значения на коэффициент 0,7.

Для районов со

средней температурой января выше минус 5 °C пониженное значение снеговой

нагрузки не учитывается.

10.12.

Коэффициент надежности по снеговой нагрузке ![]() следует принимать равным

1,4.

следует принимать равным

1,4.

11.

Воздействия ветра

Для зданий и

сооружений необходимо учитывать следующие воздействия ветра:

а) основной тип

ветровой нагрузки (в дальнейшем - "ветровая нагрузка");

б) пиковые значения

ветровой нагрузки, действующие на конструктивные элементы ограждения и элементы

их крепления;

в) резонансное

вихревое возбуждение;

г) аэродинамические

неустойчивые колебания типа галопирования, дивергенции и флаттера (см. также

раздел 14).

Резонансное

вихревое возбуждение и аэродинамические неустойчивые колебания типа

галопирования необходимо учитывать для зданий и сплошностенчатых сооружений, у

которых h/d > 10, где h - высота, d - характерный поперечный размер.

11.1. Расчетная ветровая нагрузка

11.1.1.

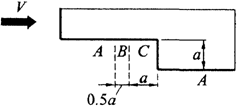

Нормативное значение ветровой нагрузки w следует задавать в одном из двух

вариантов. В первом случае нагрузка w представляет собой совокупность:

а) нормального

давления ![]() ,

приложенного к внешней поверхности сооружения или элемента;

,

приложенного к внешней поверхности сооружения или элемента;

б) сил трения ![]() ,

направленных по касательной к внешней поверхности и отнесенных к площади ее

горизонтальной (для шедовых или волнистых покрытий, покрытий с фонарями) или

вертикальной проекции (для стен с лоджиями и подобных конструкций);

,

направленных по касательной к внешней поверхности и отнесенных к площади ее

горизонтальной (для шедовых или волнистых покрытий, покрытий с фонарями) или

вертикальной проекции (для стен с лоджиями и подобных конструкций);

в) нормального

давления ![]() ,

приложенного к внутренним поверхностям сооружений с проницаемыми ограждениями,

с открывающимися или постоянно открытыми проемами.

,

приложенного к внутренним поверхностям сооружений с проницаемыми ограждениями,

с открывающимися или постоянно открытыми проемами.

Во втором случае

нагрузка w рассматривается как совокупность:

а) проекций ![]() и

и ![]() ,

внешних сил в направлении осей x и y, обусловленных общим сопротивлением

сооружения;

,

внешних сил в направлении осей x и y, обусловленных общим сопротивлением

сооружения;

б) крутящего

момента ![]() относительно оси z.

относительно оси z.

При разработке

архитектурно-планировочных решений городских

кварталов, а также при планировании возведения зданий внутри существующих

городских кварталов рекомендуется провести оценку комфортности пешеходных зон в

соответствии с требованиями норм или технических условий.

11.1.2. Нормативное

значение ветровой нагрузки w следует определять как сумму средней ![]() и пульсационной

и пульсационной ![]() составляющих

составляющих

![]() .

(11.1)

.

(11.1)

При определении

внутреннего давления ![]() пульсационную составляющую ветровой нагрузки

допускается не учитывать.

пульсационную составляющую ветровой нагрузки

допускается не учитывать.

11.1.3.

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки ![]() в зависимости от эквивалентной высоты

в зависимости от эквивалентной высоты ![]() над поверхностью земли следует определять по

формуле

над поверхностью земли следует определять по

формуле

![]() ,

(11.2)

,

(11.2)

где ![]() - нормативное значение ветрового давления (см.

11.1.4);

- нормативное значение ветрового давления (см.

11.1.4);

![]() -

коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для высоты

-

коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для высоты ![]() (см. 11.1.5 и 11.1.6);

(см. 11.1.5 и 11.1.6);

c -

аэродинамический коэффициент (см. 11.1.7).

11.1.4.

Нормативное значение ветрового давления ![]() принимается в зависимости от ветрового района

по таблице 11.1. Нормативное значение ветрового давления допускается определять

в установленном порядке на основе данных метеостанций Росгидромета (см. 4.4). В

этом случае

принимается в зависимости от ветрового района

по таблице 11.1. Нормативное значение ветрового давления допускается определять

в установленном порядке на основе данных метеостанций Росгидромета (см. 4.4). В

этом случае ![]() , Па,

следует определять по формуле

, Па,

следует определять по формуле

![]() ,

(11.3)

,

(11.3)

где ![]() - давление ветра, соответствующее скорости

ветра, м/с, на уровне 10 м

над поверхностью земли для местности типа A (11.1.6), определяемой с

10-минутным интервалом осреднения и превышаемой в среднем один раз в 50 лет.

- давление ветра, соответствующее скорости

ветра, м/с, на уровне 10 м

над поверхностью земли для местности типа A (11.1.6), определяемой с

10-минутным интервалом осреднения и превышаемой в среднем один раз в 50 лет.

┌─────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐

│Ветровые районы (принимаются │ Iа │ I │ II │III │ IV │

V │ VI │VII │

│по

карте 3 Приложения Ж)

│ │ │

│ │ │

│ │ │

├─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│w

, кПа

│0,17│0,23│0,30│0,38│0,48│0,60│0,73│0,85│

│

0

│ │ │

│ │ │

│ │ │

└─────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

11.1.5.

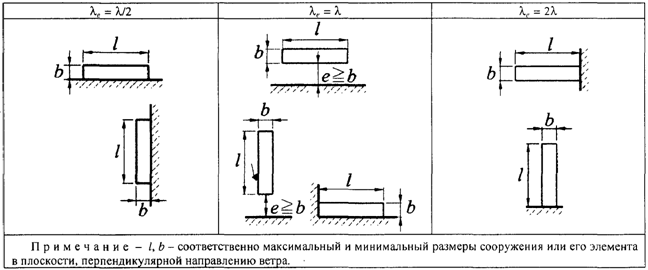

Эквивалентная высота ![]() определяется следующим образом.

определяется следующим образом.

1. Для башенных

сооружений, мачт, труб и т.п. сооружений

![]() .

.

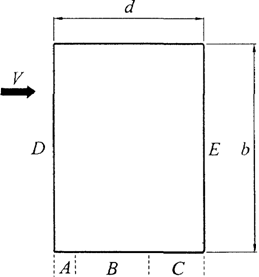

2. Для зданий:

а) при ![]() ;

;

б) при d < h

<= 2d:

для ![]() ;

;

для ![]() ;

;

в) при h > 2d:

для ![]() ;

;

для ![]() ;

;

для ![]() .

.

Здесь z - высота от

поверхности земли;

d - размер здания

(без учета его стилобатной части) в направлении, перпендикулярном расчетному

направлению ветра (поперечный размер);

h - высота здания.

11.1.6.

Коэффициент ![]() определяется по таблице 11.2 или по формуле

(11.4), в которых принимаются следующие типы

местности:

определяется по таблице 11.2 или по формуле

(11.4), в которых принимаются следующие типы

местности:

A - открытые

побережья морей, озер и водохранилищ, сельские местности, в том числе с

постройками высотой менее 10 м, пустыни, степи, лесостепи, тундра;

B - городские

территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые

препятствиями высотой более 10 м;

C - городские районы

с плотной застройкой зданиями высотой более 25 м.

┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐

│Высота

z , м│ Коэффициент k для

типов местности │

│ e

├─────────────────┬─────────────────┬───────────────┤

│ │ A

│ B │ C

│

├────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤

│ <= 5

│ 0,75 │ 0,5

│ 0,4 │

├────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤

│ 10

│ 1,0 │ 0,65

│ 0,4 │

├────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤

│ 20

│ 1,25 │ 0,85

│ 0,55 │

├────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤

│ 40

│ 1,5 │ 1,1

│ 0,8 │

├────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤

│ 60

│ 1,7 │ 1,3

│ 1,0 │

├────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤

│ 80

│ 1,85 │ 1,45

│ 1,15 │

├────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤

│ 100

│ 2,0 │ 1,6

│ 1,25 │

├────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤

│ 150

│ 2,25 │ 1,9

│ 1,55 │

├────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤

│ 200

│ 2,45 │ 2,1

│ 1,8

│

├────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤

│ 250

│ 2,65 │ 2,3

│ 2,0 │

├────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤

│ 300

│ 2,75 │

2,5 │ 2,2

│

├────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤

│ 350

│ 2,75 │ 2,75

│ 2,35 │

├────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤

│ >= 480

│ 2,75 │ 2,75

│ 2,75 │

└────────────┴─────────────────┴─────────────────┴───────────────┘

Сооружение

считается расположенным в местности данного типа, если эта местность

сохраняется с наветренной стороны сооружения на расстоянии 30h - при высоте

сооружения h до 60 м и на расстоянии 2 км - при h > 60 м.

Примечание. Типы

местности могут быть различными для разных расчетных направлений ветра.

Значения параметров

![]() и

и ![]() для различных типов местностей приведены в

таблице 11.3.

для различных типов местностей приведены в

таблице 11.3.

Таблица 11.3

┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│ Параметр

│ Тип

местности │

│

├───────────────┬───────────────┬───────────────┤

│ │ A

│ B │ C

│

├────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│ альфа

│ 0,15 │ 0,20

│ 0,25

│

├────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│ k

│ 1,0 │ 0,65

│ 0,4 │

│ 10

│ │ │ │

├────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

│ дзета

│ 0,76 │ 1,06

│ 1,78 │

│ 10

│ │ │ │

└────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘

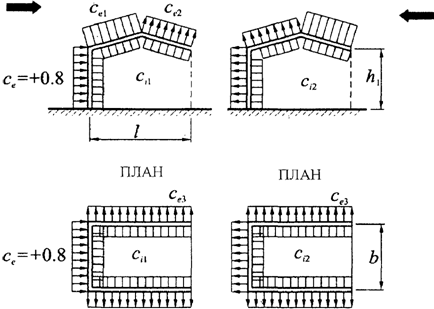

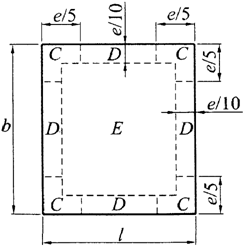

11.1.7. При

определении компонентов ветровой нагрузки ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() и

и ![]() следует использовать соответствующие значения

аэродинамических коэффициентов: внешнего давления

следует использовать соответствующие значения

аэродинамических коэффициентов: внешнего давления ![]() ,

трения

,

трения ![]() ,

внутреннего давления

,

внутреннего давления ![]() и лобового сопротивления

и лобового сопротивления ![]() ,

поперечной силы

,

поперечной силы ![]() ,

крутящего момента

,

крутящего момента ![]() ,

принимаемых по Приложению Д.1, где стрелками показано направление ветра. Знак

"плюс" у коэффициентов

,

принимаемых по Приложению Д.1, где стрелками показано направление ветра. Знак

"плюс" у коэффициентов ![]() или

или ![]() соответствует направлению давления ветра на

соответствующую поверхность (активное давление), знак "минус" - от

поверхности (отсос). Промежуточные значения нагрузок следует определять

линейной интерполяцией.

соответствует направлению давления ветра на

соответствующую поверхность (активное давление), знак "минус" - от

поверхности (отсос). Промежуточные значения нагрузок следует определять

линейной интерполяцией.

При определении

ветровой нагрузки на поверхности внутренних стен и перегородок при отсутствии

наружного ограждения (на стадии монтажа) следует использовать аэродинамические

коэффициенты внешнего давления ![]() или лобового сопротивления

или лобового сопротивления ![]() .

.

Для

сооружений повышенного уровня ответственности, а также во всех случаях, не

предусмотренных Д.1 Приложения Д (иные формы сооружений, учет при надлежащем

обосновании других направлений ветрового потока или составляющих общего

сопротивления тела по другим направлениям, необходимость учета влияния рядом

стоящих зданий и сооружений и т.п. случаях), аэродинамические коэффициенты

необходимо принимать на основе результатов продувок моделей сооружений в

аэродинамических трубах или по

рекомендациям, разработанным специализированными организациями.

Примечания. 1. При

назначении коэффициентов ![]() ,

, ![]() , и

, и ![]() необходимо указать размеры сооружения, к

которым они отнесены.

необходимо указать размеры сооружения, к

которым они отнесены.

2. Значения

аэродинамических коэффициентов, указанных в Приложении Д.1, допускается

уточнять на основе данных модельных аэродинамических испытаний сооружений.

11.1.8.

Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки ![]() на эквивалентной высоте

на эквивалентной высоте ![]() следует определять следующим образом:

следует определять следующим образом:

а) для сооружений

(и их конструктивных элементов), у которых первая частота собственных колебаний

![]() , Гц, больше предельного значения собственной частоты

, Гц, больше предельного значения собственной частоты ![]() (см. 11.1.10), - по формуле

(см. 11.1.10), - по формуле

где ![]() - определяется в соответствии с 11.1.3;

- определяется в соответствии с 11.1.3;

![]() -

коэффициент пульсации давления ветра, принимаемый по таблице 11.4 или формуле

(11.6) для эквивалентной высоты

-

коэффициент пульсации давления ветра, принимаемый по таблице 11.4 или формуле

(11.6) для эквивалентной высоты ![]() (см. 11.1.5);

(см. 11.1.5);

![]() -

коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления ветра (см. 11.1.11).

-

коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления ветра (см. 11.1.11).

┌───────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│Высота

│ Коэффициент пульсаций

давления ветра дзета, │

│

z , м │ для типов

местности │

│ e

├──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤

│ │ A │ B │ C

│

├───────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│

<= 5 │ 0,85 │ 1,22 │ 1,78 │

├───────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│ 10

│ 0,76 │ 1,06

│ 1,78 │

├───────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│ 20

│ 0,69 │ 0,92 │ 1,50 │

├───────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│ 40

│ 0,62 │

0,80 │ 1,26 │

├───────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│ 60

│ 0,58 │ 0,74 │ 1,14 │

├───────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│ 80

│ 0,56 │ 0,70 │ 1,06 │

├───────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│ 100

│ 0,54 │ 0,67 │ 1,00 │

├───────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│ 150

│ 0,51 │ 0,62 │ 0,90 │

├───────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│ 200

│ 0,49 │ 0,58 │ 0,84 │

├───────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│ 250

│ 0,47 │ 0,56 │ 0,80 │

├───────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│ 300

│ 0,46 │ 0,54 │ 0,76 │

├───────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│ 350

│ 0,46 │ 0,52 │ 0,73 │

├───────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│>=

480 │ 0,46 │ 0,50 │ 0,68 │

└───────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘

Значения параметров

![]() и

и ![]() для различных типов местностей приведены в

таблице 11.4;

для различных типов местностей приведены в

таблице 11.4;

б) для всех

сооружений (и их конструктивных элементов), у которых ![]() , - по

формуле

, - по

формуле

![]() ,

(11.7)

,

(11.7)

где ![]() - вторая собственная частота;

- вторая собственная частота;

![]() -

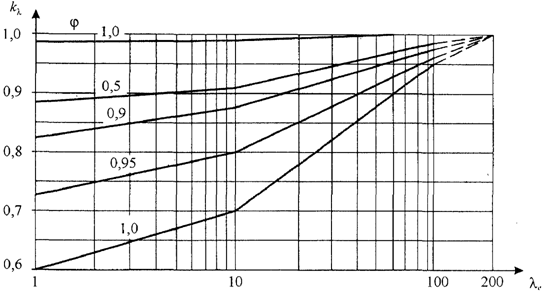

коэффициент динамичности, определяемый по рисунку 11.1 в зависимости от

параметра логарифмического декремента колебаний

-

коэффициент динамичности, определяемый по рисунку 11.1 в зависимости от

параметра логарифмического декремента колебаний ![]() (см. 11.1.1) и параметра

(см. 11.1.1) и параметра ![]() ,

который определяется по формуле (11.8) для первой собственной частоты

,

который определяется по формуле (11.8) для первой собственной частоты ![]() ;

;

.

(11.8)

.

(11.8)

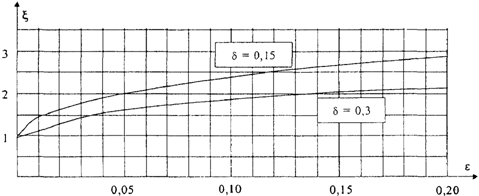

Рисунок

11.1. Коэффициенты динамичности

Здесь ![]() (Па) - нормативное значение давления ветра

(11.1.4);

(Па) - нормативное значение давления ветра

(11.1.4);

![]() -

коэффициент, учитывающий изменение давления ветра для высоты

-

коэффициент, учитывающий изменение давления ветра для высоты ![]() (11.1.6);

(11.1.6);

![]() -

коэффициент надежности по нагрузке (11.1.12).

-

коэффициент надежности по нагрузке (11.1.12).

Для конструктивных

элементов ![]() - высота z, на которой они расположены; для

зданий и сооружений

- высота z, на которой они расположены; для

зданий и сооружений ![]() , где

h - высота сооружений;

, где

h - высота сооружений;

в) для сооружений,

у которых вторая собственная частота меньше предельной,

необходимо производить динамический расчет с учетом s первых форм собственных

колебаний. Число s следует определять из условия

![]() ;

;

г) при расчете

зданий допускается учитывать динамическую реакцию по трем низшим собственным

формам колебаний (двум изгибным и одной крутильной или смешанным

крутильно-изгибным).

Примечание. При

расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий

высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в

местностях типа A и B (см. 11.1.6), пульсационную составляющую ветровой

нагрузки допускается определять по формуле (11.5).

11.1.9. Усилия и

перемещения при учете динамической реакции по s собственным формам определяются

по формуле

![]() ,

(11.9)

,

(11.9)

где X - суммарные

усилия или перемещения;

![]() -

усилия или перемещения по s-й форме колебаний.

-

усилия или перемещения по s-й форме колебаний.

11.1.10.

Предельное значение частоты собственных колебаний ![]() , Гц, следует определять по таблице 11.5.

, Гц, следует определять по таблице 11.5.

Таблица 11.5

┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│

Ветровые районы (принимаются

│ f , Гц │

│ по карте 3 Приложения Ж) │ l │

│

├─────────────┬──────────────┤

│

│дельта = 0,3 │дельта = 0,15 │

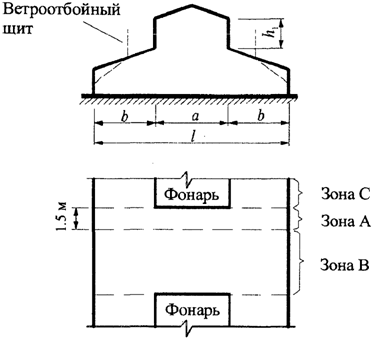

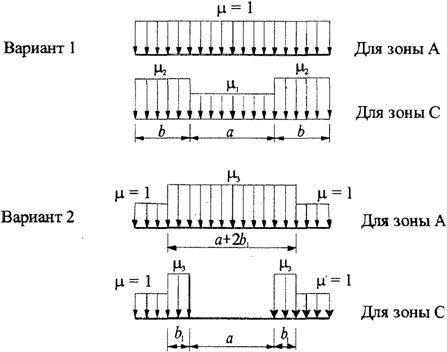

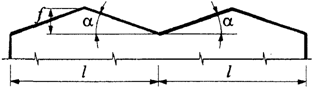

├───────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤