Утвержден

Приказом Минрегиона

РФ

от 28 декабря 2010

г. N 822

СВОД ПРАВИЛ

МОСТЫ И ТРУБЫ

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 2.05.03-84*

Bridges and culverts

СП 35.13330.2011

Дата введения

20 мая 2011 года

Предисловие

Цели и принципы

стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27

декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила

разработки - Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября

2008 г. N 858 "О порядке разработки и утверждения сводов правил".

Сведения о

своде правил

1. Исполнитель -

ОАО "ЦНИИС".

2. Внесен

Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство".

3. Подготовлен к

утверждению Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной

политики.

4. Утвержден

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион

России) от 28 декабря 2010 г. N 822 и введен в действие с 20 мая 2011 г.

5. Зарегистрирован

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

(Росстандарт). Пересмотр СП 35.13330.2010.

Информация об

изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом

информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений

и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях

"Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены

настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в

ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные

стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются

также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте

разработчика (Минрегион России) в сети Интернет.

Введение

Настоящий свод

правил составлен с целью повышения уровня безопасности людей в зданиях и сооружениях

и сохранности материальных ценностей в соответствии с Федеральным законом от 30

декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и

сооружений", повышения уровня гармонизации нормативных требований с

европейскими и международными нормативными документами, применения единых

методов определения эксплуатационных характеристик и методов оценки.

Учитывались также требования Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и сводов

правил системы противопожарной защиты.

Свод правил

содержит нормы по проектированию новых и реконструкции существующих мостовых

сооружений и труб под насыпями.

Работа выполнена

авторским коллективом: ОАО "ЦНИИС" (д-р техн. наук А.А. Цернант;

кандидаты техн. наук Ю.В. Новак, Ю.М. Егорушкин, Э.А. Балючик, В.Г. Гребенчук,

А.Д. Соколов; д-р техн. наук А.С. Платонов; инженеры Ю.М. Жуков, Р.И. Рубинчик,

А.В. Кручинкин) при участии: МАДИ (д-р техн. наук А.И. Васильев), ООО "НПП

СК МОСТ" (канд. техн. наук И.Д. Сахарова), ООО "Союздорпроект"

(инженер Ф.В. Винокур), ФГУП "РОСДОРНИИ" (д-р техн. наук В.И.

Шестериков), ЗАО НПКТБ "Оптимизация" (д-р техн. наук М.Б.

Краковский), ОАО "ВНИИЖТ" (канд. техн. наук А.А. Дорошкевич).

1. Область

применения

Настоящий документ

распространяется на проектирование новых и реконструируемых постоянных мостовых

сооружений и труб:

на автомобильных

дорогах, включая внутрихозяйственные дороги сельскохозяйственных и промышленных

предприятий, на улицах и дорогах населенных пунктов;

на железных дорогах

колеи 1520 мм при движении пассажирских поездов со скоростями до 200 км/ч,

линиях метрополитена и трамвая;

на дорогах под

совмещенное движение транспортных средств - автомобильных и поездов железных

дорог, трамваев и метрополитена;

на пешеходных

дорогах.

Данные нормы не

распространяются на проектирование:

механизмов

разводных пролетов мостов;

мостов и труб на

внутренних автомобильных дорогах лесозаготовительных и лесохозяйственных

организаций, не выходящих на сеть дорог общего пользования и к водным путям;

галерей,

конструкций для пропуска селей, служебных эстакад;

коммуникационных

мостов, не предназначенных для пропуска транспортных средств и пешеходов.

2.

Нормативные ссылки

В настоящем своде

правил использованы ссылки на нормативные документы, приведенные в Приложении

А.

Примечание. При

пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных

стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на

официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в

сети Интернет или по ежегодно издаваемому указателю "Национальные

стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и

по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным

в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании

настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным)

документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором

дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины

и определения

В настоящем

нормативном документе применены термины и соответствующие определения,

приведенные в Приложении Б.

4.

Обозначения

Основные буквенные

обозначения, принятые в настоящем документе, приведены в Приложении В.

Общие

указания

5.1. При

проектировании новых и реконструкции существующих мостов и труб следует:

выполнять

требования по обеспечению надежности, долговечности и бесперебойности

эксплуатации сооружений, а также безопасности и плавности движения транспортных

средств, безопасности для пешеходов и охране труда в процессе строительства и

эксплуатации;

предусматривать

возможность попадания маломобильных групп населения на тротуары и пешеходные

мосты;

предусматривать

безопасный пропуск расчетных (согласно таблице 5.3) паводков и ледохода на

водотоках, а также на водных путях - выполнение требований судоходства и

лесосплава;

принимать проектные

решения, обеспечивающие экономное расходование материалов, экономию топливных и

энергетических ресурсов, снижение стоимости и трудоемкости строительства и

эксплуатации;

предусматривать

возможность обеспечения высоких темпов возведения конструкций, широкой

индустриализации строительства на базе современных средств механизации и

автоматизации строительного производства, использование деталей и материалов,

отвечающих стандартам и техническим условиям;

учитывать

перспективы развития транспортных средств и дорожной сети, реконструкции

имеющихся и строительства новых подземных и наземных коммуникаций,

благоустройства и планировки населенных пунктов, освоения земель в

сельскохозяйственных целях;

предусматривать

меры по охране окружающей среды (в том числе по предотвращению заболачивания,

проявления термокарстовых, эрозионных, наледных и других опасных процессов), по

поддержанию экологического равновесия и охране рыбных запасов;

предусматривать

разработку технологических регламентов, необходимых для реализации принятых

конструктивно-технологических решений.

5.2. Основные

технические решения, принимаемые в проектах новых и реконструируемых мостов и

труб, следует обосновывать путем сравнения технико-экономических показателей

конкурентоспособных вариантов.

5.3. При

реконструкции мостов и труб следует учитывать их физическое состояние,

грузоподъемность конструкций, продолжительность и режим эксплуатации сооружений

после реконструкции.

При строительстве

вторых путей следует учитывать конструктивные особенности и опыт эксплуатации

сооружений на действующем пути.

5.4. Мосты и трубы

следует проектировать капитального типа.

При проектировании

пешеходных мостов, а также при реконструкции и усилении мостов (кроме

железнодорожных) допускается применять полимерно-композиционные материалы.

Не допускается

проектировать:

деревянные трубы;

деревянные мосты на

путях и дорогах, предназначенных для перевозки горячих грузов (жидкого чугуна,

шлака и т.п.).

Деревянные мосты

допускается проектировать на автомобильных дорогах IV и V категорий по ГОСТ Р

52398.

Расположение

мостов и труб

5.5. Выбор места

перехода, положение сооружения в плане и профиле, разбивку мостов на пролеты

следует производить с учетом условий трассирования дороги, принятых

градостроительно-планировочных решений, а также опасных геологических

процессов, русловых, гидрогеологических, экологических, ландшафтных и других

местных условий, влияющих на технико-экономические и эксплуатационные

показатели соответствующего участка дороги (линии).

При выборе места

мостового перехода через судоходные реки по возможности следует:

мост располагать

перпендикулярно течению воды (с косиной не более 10°) на прямолинейном участке

с устойчивым руслом, в месте с неширокой (малозатопляемой) поймой, удаленном от

перекатов на расстоянии не менее 1,5 длины расчетного судового или плотового состава;

середину судоходных

пролетов совмещать с осью соответствующего судового хода, учитывая возможные

русловые переформирования и смещения за расчетный период службы моста;

обеспечивать

взаимопараллельность оси судового хода, направления течения воды и плоскостей

опор, обращенных в сторону судоходных пролетов;

отклонение от

параллельности судового хода и направления течения реки принимать не более 10°;

не допускать

увеличения скорости течения воды в русле при расчетном судоходном уровне,

вызванного строительством мостового перехода, свыше 20% при скорости течения

воды в естественных условиях до 2 м/с и 10% - при скорости свыше 2,4 м/с (при

скорости течения воды в естественных условиях выше 2 м/с до 2,4 м/с процент

допускаемого увеличения средней скорости следует определять по интерполяции);

поперечное сечение

опор моста в пределах затопления до отметки уровня воды (с учетом влияния

подпора и волны) при максимальном расходе наибольшего паводка, как правило,

предусматривать обтекаемым.

5.6. Число и

размеры водопропускных сооружений на пересечении водотока следует определять на

основе гидравлических расчетов, при этом необходимо учитывать последующее

влияние сооружения на окружающую среду.

Пропуск вод

нескольких водотоков через одно сооружение должен быть обоснован, а при наличии

вечномерзлых грунтов, селевого стока, лессовых грунтов и возможности

образования наледи - не допускается.

5.7.

Железнодорожные мосты с устройством рельсового пути на балласте, малые и

средние автодорожные и городские мосты, а также трубы разрешается располагать

на участках дороги (улицы) с любым профилем и планом, принятыми для

проектируемой дороги (улицы).

Железнодорожные

мосты с безбалластной проезжей частью следует располагать на прямых участках

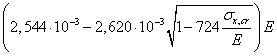

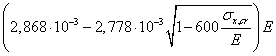

пути, горизонтальных площадках или уклонах не круче ![]() .

Расположение таких мостов на уклонах круче

.

Расположение таких мостов на уклонах круче ![]() , а на

железных дорогах предприятий - также на кривых в плане допускается только при

технико-экономическом обосновании.

, а на

железных дорогах предприятий - также на кривых в плане допускается только при

технико-экономическом обосновании.

Продольный уклон

проезжей части больших мостов должен быть не более, ![]() :

:

30 - для

автодорожных мостов;

60 - для городских

мостов;

20 - для всех

мостов с деревянным настилом;

150 - для мостов в

горной местности.

При необходимости расположения

мостового сооружения на уклонах более ![]() следует применять покрытия проезжей части с

повышенной шероховатостью и ограждения с повышенной удерживающей способностью.

следует применять покрытия проезжей части с

повышенной шероховатостью и ограждения с повышенной удерживающей способностью.

Примечание. Здесь и

далее принято: малые мосты - длиной до 25 м включительно, средние мосты -

длиной свыше 25 м до 100 м включительно, большие мосты - длиной свыше 100 м.

Автодорожные, в том числе городские, мосты длиной менее 100 м, но пролетами

свыше 60 м также относятся к большим мостам.

5.8. Толщину

засыпки над звеньями или плитами перекрытия труб (включая пешеходные тоннели),

а также над сводами мостов следует принимать не менее указанной в таблице 5.1.

Таблица 5.1

┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│ Дороги │ Толщина засыпки <*>, м, над │

│

├───────────────┬───────────────┬────────┤

│

│железобетонными│металлическими │сводами │

│ │ трубами

│гофрированными │ мостов │

│ │ │ трубами

│ │

├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┤

│Железные

дороги: │ │ │ │

│ общей сети и подъездные пути │

1,0 │ 1,2

│ 0,7 │

│предприятий │ │ │ │

│ внутренние пути предприятий │

0,4 │ 1,0

│ 0,7 │

│Автомобильные

дороги общего │ 0,5

│ 0,5 <**> │

0,5 │

│пользования,

дороги и улицы в │ │ │ │

│городах,

поселках и сельских │ │ │ │

│населенных

пунктах, а также │ │ │ │

│промышленных

предприятий │ │ │ │

│Внутрихозяйственные

автомобиль- │ 0,2

<***> │ -

│ - │

│ные

в сельскохозяйственных │ │ │ │

│предприятиях

и организациях, │ │ │ │

│дороги

местного значения │ │ │ │

├────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴────────┤

│

<*> Считая от верха звена (плиты перекрытия) трубы

или от верхней│

│точки свода

до подошвы рельсов

- на железных

дорогах и до

низа│

│конструкции

дорожной одежды - на автомобильных дорогах. │

│

<**> Но не менее 0,8 м от верха звена трубы до поверхности дорожного│

│покрытия.

│

│

<***> Но не менее 0,5 м до уровня бровки земляного полотна. │

│ │

│ Примечание. Толщину засыпки над

железобетонными трубами и пешеходными│

│тоннелями,

расположенными в пределах железнодорожных станций, допускается│

│принимать

менее 1,0 м. │

│ В обоснованных случаях на улицах

и автомобильных дорогах

толщину│

│засыпки над

трубами и закрытыми

лотками допускается принимать

менее│

│0,5

м. Во всех случаях при уменьшенной толщине засыпки должны выполняться│

│содержащиеся

в 6.22 указания по учету динамического воздействия временных│

│нагрузок.

│

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Основные

требования к конструкциям

5.9. Конструктивные,

архитектурные и объемно-планировочные решения мостовых сооружений и труб,

применяемые материалы и изделия должны быть технологически целесообразными и

исполнимыми при строительстве, текущем содержании в период эксплуатации, при

ремонтах и реконструкции.

В проектах

железнодорожных мостов и труб следует предусматривать возможность использования

их при строительстве вторых путей и замене пролетных строений на

эксплуатируемой сети.

При применении в

конструкциях сооружений типовых элементов или стандартных деталей необходимо

учитывать установленные для них допустимые отклонения формы и геометрических

размеров согласно ГОСТ 26607. Для нетиповых элементов и нестандартных изделий

при соответствующем обосновании могут быть установлены свои значения допустимых

отклонений.

5.10. Основные

размеры пролетных строений и опор новых мостовых сооружений, а также массу и

размеры элементов сборных конструкций следует назначать с учетом условий

изготовления и возможности использования при монтаже и перевозке общестроительных

и специализированных кранов и транспортных средств серийного производства.

5.11. Конструкции

деформационных устройств (опорных частей, шарниров, деформационных швов,

уравнительных приборов, сезонных уравнительных рельсов) и их расположение

должны обеспечивать необходимую свободу предусматриваемых взаимных перемещений

(линейных, угловых) отдельных частей (элементов) сооружения.

Проектная

документация должна содержать указания по установке деформационных устройств с

учетом степени готовности сооружения и температуры воздуха (конструкции) во

время замыкания конструкции согласно требованиям 6.27.

5.12. На мостовых

переходах при необходимости регулирования направления потока и предотвращения

подмывов (размывов) следует предусматривать струенаправляющие и берегоукрепительные

сооружения.

Струенаправляющие

дамбы следует предусматривать при пойменном расходе воды не менее 15%

расчетного расхода или при средних расчетных скоростях течения воды под мостом

до размыва свыше 1 м/с, а также при соответствующих ситуационных особенностях

перехода (прижимных течениях, перекрытиях протоков и т.п.).

Для труб и мостов

на основании гидравлических расчетов следует предусматривать углубление,

планировку и укрепление русел, устройства, препятствующие накоплению наносов, а

также устройства для гашения скоростей протекающей воды на входе и выходе.

При использовании

принципа строительства с сохранением вечной мерзлоты возведение

струенаправляющих и берегоукрепительных сооружений не должно вызывать изменений

состояния вечномерзлых грунтов в основании, нарушений условий протекания

грунтовых вод, местных застоев воды и других значительных изменений бытового

режима водотока.

5.13. Отверстие (и

высоту в свету) труб следует назначать, как правило, не менее, м:

1,0 - при длине

трубы (или при расстоянии между смотровыми колодцами в междупутье на станциях)

до 20 м;

1,25 - при длине

трубы 20 м и более.

Отверстия труб на

автомобильных дорогах ниже II категории допускается принимать равными, м:

1,0 - при длине

трубы до 30 м;

0,75 - при длине

трубы до 15 м;

0,5 - на съездах

при устройстве в пределах трубы быстротока (уклон ![]() и более) и ограждений на входе.

и более) и ограждений на входе.

В обоснованных

случаях на улицах и дорогах местного значения, а также в районах орошаемого

земледелия, в поселках и сельских населенных пунктах на автомобильных дорогах

ниже II-с категории допускается применение труб отверстием 0,5 м при длине

трубы до 15 м, устройство в пределах трубы быстротока (уклон ![]() и более) и ограждения на входе.

и более) и ограждения на входе.

Отверстия труб на

внутрихозяйственных автомобильных дорогах при длине трубы 10 м и менее

допускается принимать 0,5 м.

Отверстия труб на

железных дорогах общей сети и автомобильных дорогах общего пользования в

районах со средней температурой наружного воздуха наиболее холодной пятидневки

ниже минус 40 °C (с обеспеченностью 0,92 по СНиП 23-01) следует назначать не

менее 1,5 м независимо от длины трубы.

Отверстия труб и

малых мостов допускается увеличивать для использования их в качестве пешеходных

переходов, скотопрогонов и для пропуска сельскохозяйственных машин с

обеспечением соответствующих габаритов.

5.14. Для

водопропускных труб следует, как правило, предусматривать безнапорный режим

работы. Допускается предусматривать полунапорный и напорный режимы работы

водопропускных труб, располагаемых на железных дорогах общей сети, для пропуска

только наибольшего расхода, на всех остальных дорогах - расчетного расхода по

5.25. При этом под оголовками и звеньями следует предусматривать фундаменты, а

при необходимости - также противофильтрационные экраны. При напорном режиме

следует предусматривать специальные входные оголовки и обеспечивать

водонепроницаемость швов между торцами звеньев и секциями фундаментов, надежное

укрепление русла, устойчивость насыпи против напора и фильтрации воды.

Для труб,

расположенных в районах со средней температурой наружного воздуха наиболее

холодной пятидневки ниже минус 40 °C, не допускается предусматривать

полунапорный и напорный режимы работы, за исключением случаев расположения труб

на скальных грунтах.

5.15.

Водопропускные трубы, как правило, следует предусматривать с входными и

выходными оголовками, форма и размеры которых обеспечивают принятые в расчетах

условия протекания воды и устойчивость насыпи, окружающей трубу.

Металлические

гофрированные трубы допускается проектировать без устройства оголовков. При

этом нижняя часть несрезаемой трубы должна выступать из насыпи на уровне ее

подошвы не менее чем на 0,2 м, а сечение трубы со срезанным концом должно

выступать из тела насыпи не менее чем на 0,5 м.

5.16. Применять

трубы не допускается при наличии ледохода и карчехода, а также, как правило, в

местах возможного возникновения селей и образования наледи.

В местах возможного

образования наледи в виде исключения может быть допущено применение

прямоугольных железобетонных труб (шириной не менее 3 м и высотой не менее 2 м)

в комплексе с постоянными противоналедными сооружениями.

При этом боковые

стенки трубы должны быть массивными бетонными.

Для пропуска

селевых потоков следует предусматривать однопролетные мосты отверстиями не

менее 4 м или селеспуски с минимальным стеснением потока.

5.17. В проектной

документации должны быть предусмотрены мероприятия по защите элементов и частей

мостов и труб от повреждений при отсыпке насыпи и укреплении откосов, от

засорения и загрязнения, вредных воздействий агрессивных сред, высоких

температур, блуждающих токов и т.п.

5.18. Для вновь

проектируемых мостов расстояния между соседними главными фермами (балками) следует

назначать из условий обеспечения осмотра, текущего содержания.

При раздельных

пролетных строениях (под каждый путь или проезжую часть одного направления

движения транспортных средств) расстояние в свету следует назначать не менее,

м: 1,0 - между смежными главными фермами (балками) и 0,20 - между гранями плит

проезжей части.

5.19. В

конструктивных решениях, принимаемых для малых железнодорожных мостов с ездой

на балласте, должна быть предусмотрена возможность подъема пути при его

капитальном ремонте.

Габариты

5.20. Габариты

приближения конструкций проектируемых сооружений должны удовлетворять

требованиям:

на железных дорогах

- ГОСТ 9238;

на линиях

метрополитена - ГОСТ 23961;

на автомобильных

дорогах общего пользования, внутрихозяйственных дорогах, на дорогах

промышленных предприятий, а также на улицах и дорогах в населенных пунктах -

ГОСТ Р 52748.

Если в

перспективном плане развития дорожной сети или в техническом задании на

проектирование предусматривается перевод дороги в более высокую категорию,

габариты приближения конструкций проектируемых сооружений, а также их

грузоподъемность должны соответствовать требованиям, предусмотренным для

сооружений на дорогах более высокой категории.

5.21. Ширину

пешеходных мостов и сооружений тоннельного типа следует определять в

зависимости от расчетной перспективной интенсивности движения пешеходов в час

пик и принимать не менее, м: 2,25 - для мостов и 3,0 - для тоннелей (в

городских условиях соответственно - 3,0 и 4,0).

Высота пешеходных

тоннелей и надземных закрытых переходов должна быть не менее 2,30 м в свету.

Среднюю расчетную

пропускную способность 1 м ширины следует принимать для пешеходных мостов и

тоннелей - 2000 чел./ч, для лестниц - 1500 чел./ч.

Габариты сооружений

для пропуска полевых дорог и прогона скота (миграции диких животных) при

отсутствии специальных требований следует принимать, м:

а) для полевых

дорог: высоту не менее 4,5, ширину - 6,0, но не менее максимальной ширины,

увеличенной на 1,0 м, сельскохозяйственных машин, движение которых возможно на

дороге;

б) для прогона

скота: высоту не менее 3,0, ширину - по формуле ![]() , где

, где ![]() - длина скотопрогона, но не менее 4,0 для

автомобильных дорог, для железных дорог - по СНиП 32-01.

- длина скотопрогона, но не менее 4,0 для

автомобильных дорог, для железных дорог - по СНиП 32-01.

Полевая дорога или

дорога для прогона скота, проходящая под пролетом моста или в трубе под

насыпью, должна быть укреплена по всей ее ширине и на участках длиной не менее

10,0 м в каждую сторону от сооружения. При необходимости у сооружений

устраивают направляющие ограждения.

5.22. Габариты

подмостовых судоходных пролетов на внутренних водных путях следует принимать в

соответствии с ГОСТ 26775. При строительстве мостов под второй путь или

дополнительные полосы движения автотранспорта (при расширении существующих

мостовых переходов) подмостовые габариты следует принимать на основании

технико-экономических расчетов с учетом подмостовых габаритов существующих

мостов.

5.23.

Положение элементов моста над уровнями воды и ледохода на несудоходных и

несплавных водотоках, а также в несудоходных пролетах мостов на судоходных

водных путях следует определять в зависимости от местных условий и принятой

схемы моста. Размеры возвышений отдельных элементов моста над соответствующими

уровнями воды и ледохода во всех случаях не должны быть менее величин,

указанных в таблице 5.2.

┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│ Часть или элемент │ Возвышение частей или элементов, м │

│ моста

├────────────────────────────────────────┬─────────┤

│ │ над уровнем воды (с учетом влияния │

над │

│ │ подпора и волны) при максимальных │наивысшим│

│ │ расходах паводков │ уровнем │

│

├─────────────────────────────┬──────────┤ледохода

│

│ │ расчетных для мостов │наибольших│ │

│

├───────────┬─────────────────┤ │ │

│ │на

железных│на остальных

│ │ │

│ │ дорогах

│железных дорогах │

│ │

│ │общей сети

│и на всех авто- │ │ │

│ │ │мобильных дорогах│ │ │

├──────────────────────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤

│Низ

пролетных │ │ │ │ │

│строений: │ │ │ │ │

│

а) при глубине │ 0,50

│ 0,50 │

0,25 │ -

│

│подпертой

воды 1 м │ │ │ │ │

│и

менее │ │ │ │ │

│

б) то же, свыше 1 м │ 0,75

│ 0,50 │

0,25 │ 0,75

│

│

в) при наличии на │ 1,00 │

0,75 │ 0,75

│ 1,00 │

│реке

заторов льда │ │ │ │ │

│

г) при наличии │ 1,50

│ 1,00 │

1,00 │ -

│

│карчехода │ │ │ │ │

│

д) при селевых │ -

│ 1,00 │

1,00 │ -

│

│потоках │ │ │ │ │

│Верх

площадки для │ 0,25

│ 0,25 │ -

│ 0,50 │

│установки

опорных │ │ │ │ │

│частей │ │ │ │ │

│Низ

пят арок и сводов │ 0,25 │ -

│ - │

0,25 │

│Низ

продольных схваток│ 0,25 │

0,25 │ -

│ 0,75 │

│и

выступающих │ │ │ │ │

│элементов

конструкций │

│

│ │ │

│в

пролетах деревянных │

│

│ │ │

│мостов │ │ │ │ │

├──────────────────────┴───────────┴─────────────────┴──────────┴─────────┤

│ Примечания. 1. Для малых мостов наименьшее

возвышение низа пролетных│

│строений

допускается определять без учета высоты ветровой волны. │

│ 2.

При наличии явлений,

вызывающих более высокие

уровни воды│

│вследствие

подпора от нижележащих рек, озер

или водохранилищ, нагона│

│воды

ветром, образования заторов или прохождения

паводков по руслам,│

│покрытым льдом,

и др., указанные

в таблице возвышения

следует│

│отсчитывать от

этого уровня, вероятность превышения

которого│

│устанавливается

в соответствии с таблицей 5.3. │

│ 3. При определении возвышения верха площадки для установки

опорных│

│частей

уровень воды необходимо определять с

учетом набега потока

на│

│опору

моста.

│

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│ Железные дороги │ Автомобильные дороги, городские │

│ │ улицы и дороги │

├───────┬──────────┬─────────────────┼──────────┬───────────────┬─────────┤

│Соору-

│Категория │Вероятность

│Сооружения│

Категория │Вероят- │

│жения │

дороги │превышения

макси-│ │ дороги

│ность │

│ │ │мальных расходов │ │ │превыше- │

│ │ │паводков, % │ │ │ния мак- │

│ │

├────────┬────────┤ │ │симальных│

│ │ │расчет-

│наиболь-│

│

│расходов │

│ │ │ных │ших │

│

│паводков,│

│ │ │ │ │ │ │% │

├───────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼───────────────┼─────────┤

│Мосты

и│I и II │ 1

│ 0,33 │

Большие │ I - III, I-в, │

1 <3> │

│трубы │(общей │ │ │ и средние│ I-к, II-к

│ │

│ │сети) │ │ │ мосты

│ и городские │ │

│ │ │ │ │ │улицы и дороги │ │

│То

же │III и IV │

2 │ 1 <1> │ То же

│ IV, II-в, │

2 <3> │

│ │(общей │ │ │ │ III-в, III-к, │ │

│ │сети) │

│ │ │ IV-в, IV-к, V,│ │

│ │ │ │ │ │ I-с, II-с

│ │

│" │IV и V │ 2 <2> │

- │ Малые

│ I │

1 <4> │

│ │(подъезд- │ │ │

мосты │ │ │

│ │ные пути) │ │ │ и трубы │ │ │

│" │Внутренние│ 2

│ - │

То же │II, III,

III-п,│ 2 <4> │

│ │пути про- │ │ │ │III-с и город- │ │

│ │мышленных │ │ │ │ские дороги │ │

│ │предпри- │

│ │ "

│ IV, IV-п, V │

3 <4> │

│ │ятий │ │ │ │ и внутренние │ │

│ │ │ │

│ │

хозяйственные │ │

│ │ │ │ │ │ дороги

│ │

├───────┴──────────┴────────┴────────┴──────────┴───────────────┴─────────┤

│

<1> При расчетах

отметок бровок земляного

полотна, незатопляемых│

│регуляционных

сооружений и оградительных дамб русел

блуждающих рек для│

│железных дорог

III категории вероятность

превышения максимального│

│расхода

при наибольшем паводке следует принимать 0,33%. │

│

<2> Если по технологическим условиям предприятий перерыв в

движении│

│не

допускается, вероятность превышения следует принимать равной 1%. │

│

<3> В районах

с малоразвитой сетью

автомобильных дорог для│

│сооружений, имеющих

особо важное народно-хозяйственное значение, при│

│технико-экономическом обосновании

вероятность превышения допускается│

│принимать

0,33 вместо 1% и 1 вместо 2%. │

│

<4> В районах

с развитой сетью

автомобильных дорог для│

│автодорожных

малых мостов и труб при технико-экономическом обосновании│

│вероятность превышения

допускается принимать 2 вместо

1%, 3 вместо 2%,│

│5

вместо 3%, а для труб на дорогах II-с и III-с категорий - 10%. │

│

│

│ Примечания.

1. Степень развития сети автомобильных

дорог в районе│

│строительства и народно-хозяйственное значение проектируемых сооружений│

│устанавливаются

в техническом задании. │

│ 2.

Классификация дорог вне

населенных пунктов принята

по│

│СП

34.13330, классификация улиц и

дорог в населенных

пунктах - по│

│СП

42.13330 и для сельскохозяйственных дорог согласно СНиП 2.05.11. │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Возвышение низа

пролетных строений над наивысшим уровнем водохранилища у мостов, расположенных

в несудоходных и несплавных зонах водохранилища, должно быть не менее 0,75

высоты расчетной ветровой волны с увеличением на 0,25 м.

Наименьшее

возвышение низа пролетных строений при наличии наледи необходимо назначать с

учетом их высоты.

При одновременном

наличии карчехода и наледных явлений возвышения, приведенные в таблице 5.2,

следует увеличивать не менее чем на 0,50 м.

Расстояние между

промежуточными опорами в свету при наличии карчехода следует назначать с учетом

размеров карчей, но не менее 15,0 м, за исключением береговых пролетов мостов с

отсыпными устоями.

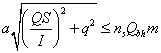

5.24.

Возвышение высшей точки внутренней поверхности трубы в любом поперечном сечении

над поверхностью воды в трубе при максимальном расходе расчетного паводка и

безнапорном режиме работы должно быть в свету: в круглых и сводчатых трубах

высотой до 3,0 м - не менее 1/4 высоты трубы, свыше 3,0 м - не менее 0,75 м, в

прямоугольных трубах высотой до 3,0 м - не менее 1/6 высоты трубы, выше 3,0 м -

не менее 0,50 м.

Расчет

мостов и труб на воздействие водного потока

5.25.

Расчет мостов, труб и пойменных насыпей на воздействие водного потока следует

производить, как правило, по гидрографам и водомерным графикам расчетных

паводков. Кроме того, мосты, трубы и пойменные насыпи на железных дорогах общей

сети необходимо рассчитывать по гидрографам и водомерным графикам паводков,

условно именуемым наибольшими. При этом вероятности превышения расчетных и

наибольших паводков следует принимать одинаковыми с указанными в таблице 5.3

вероятностями превышения максимальных расходов соответствующих паводков.

При отсутствии

гидрографов и водомерных графиков паводков, а также в других обоснованных

случаях расчет сооружений на воздействие водного потока допускается производить

по максимальным расходам и соответствующим им уровням расчетных и наибольших

паводков.

В расчетах следует

учитывать опыт водопропускной работы близкорасположенных сооружений на том же

водотоке, взаимное влияние водопропускных сооружений, а также влияние на

проектируемые водопропускные сооружения существующих или намечаемых к

строительству гидротехнических и других речных сооружений.

При наличии вблизи

мостов и труб инженерных сооружений, зданий и сельскохозяйственных угодий

необходимо проверить их безопасность от подтопления вследствие подпора воды

перед сооружением.

Для водопропускных

сооружений, расположенных вблизи некапитальных плотин, необходимо учитывать

возможность прорыва этих плотин. Вопрос об усилении таких плотин или увеличении

отверстий сооружений необходимо решать комплексно путем сравнения технико-экономических

показателей возможных решений.

5.26. В расчетах

следует принимать максимальные расходы паводков того происхождения, при которых

для заданного значения вероятности превышения создаются наиболее

неблагоприятные условия работы сооружения.

Построение

гидрографов и водомерных графиков, определение максимальных расходов при разных

паводках и соответствующих им уровней воды рекомендуется производить согласно

СП 33-101 [17].

5.27. Размеры

отверстий малых мостов и труб, укрепление подмостовых русел и конусов следует

определять по средним скоростям течения воды, допустимым для грунта русла (в

том числе на входе и выходе из сооружения), при этом необходимо соблюдать

требования, приведенные в 5.23, 5.24 и 5.34.

Отверстия малых

мостов и труб допускается назначать с учетом аккумуляции воды у сооружения.

Уменьшение расходов воды в сооружениях вследствие учета аккумуляции возможно не

более чем: в 3 раза, если размеры отверстия назначают по ливневому стоку; в 2

раза, если размеры отверстия назначают по снеговому стоку и отсутствуют ледовые

и другие явления, уменьшающие размеры отверстия. При этом независимо от вида

расчетного стока для труб должны, в зависимости от характера их работы в

условиях аккумуляции, выполняться указания, содержащиеся в 5.14 или 5.24, а для

малых мостов - требования по положению низа конструкций, содержащиеся в 5.23.

При наличии

вечномерзлых грунтов аккумуляция воды у сооружений не допускается.

5.28. Размеры

отверстий больших и средних мостов следует определять с учетом подпора, естественной

деформации русла, устойчивого уширения подмостового русла (срезки), общего и

местного размывов у опор, конусов и регуляционных сооружений. Отверстие моста в

свету не должно быть меньше устойчивой ширины русла.

Размеры отверстий

городских мостов следует назначать с учетом намечаемого регулирования реки и

требований планировки набережных.

5.29. Расчет общего

размыва под мостами следует производить на основе решения уравнения баланса

наносов на участках русел рек у мостовых переходов при паводках, указанных в

5.25.

Если проход

паводков, меньших по величине, чем расчетные (наибольшие), вызывает необратимые

изменения в подмостовом русле (что возможно при стеснении потока более чем в 2

раза, на мостовых переходах в условиях подпора, в нижних бьефах плотин,

деформации русел в пойменных отверстиях и т.п.), определение общего размыва

следует выполнять из условий прохода расчетного (наибольшего) паводка после

серии натурных наблюденных паводков одного из многоводных периодов.

Для предварительных

расчетов, а также при отсутствии необходимых данных о режиме водотока общий

размыв допускается определять по скорости течения, соответствующей балансу

наносов.

При

морфометрической основе расчета вычисленные максимальные глубины общего размыва

следует увеличивать на 15%.

Расчеты мостов на

воздействие сейсмических нагрузок следует производить без учета местного

размыва русла у опор.

5.30. При

построении линии наибольших размывов надлежит учитывать кроме общего размыва

местные размывы у опор, влияние регуляционных сооружений и других элементов

мостового перехода, возможные естественные переформирования русла и особенности

его геологического строения.

5.31. Значение

коэффициента общего размыва под мостом следует обосновать технико-экономическим

расчетом. При этом надлежит учитывать вид грунтов русла, конструкцию

фундаментов опор моста и глубину их заложения, разбивку моста на пролеты,

величины подпоров, возможное уширение русла, скорости течения, допустимые для

судоходства и миграции рыбы, а также другие местные условия. Величину

коэффициента размыва, как правило, следует принимать не более 2.

Для мостов через

неглубокие реки и водотоки при соответствующем обосновании можно принимать

коэффициенты общего размыва более указанного значения.

5.32. Срезку грунта

в пойменной части отверстия моста допускается предусматривать только на

равнинных реках. Размеры и конфигурацию срезки следует определять расчетом

исходя из условий ее незаносимости в зависимости от частоты затопления поймы и

степени стеснения потока мостовым переходом при расчетном уровне высокой воды.

Срезка в русле

побочней, отмелей при расчете площади живого сечения под мостом не учитывается.

5.33. Уширение под

мостом срезкой грунта следует плавно сопрягать с неуширенными частями русла для

обеспечения благоприятных условий подвода потока воды и руслоформирующих

наносов в подмостовое сечение. Общая длина срезки (в верховую и низовую стороны

от оси перехода) должна быть в 4 - 6 раз больше ее ширины в створе моста.

Следует избегать наибольшей ширины в створах голов регуляционных сооружений.

При срезке грунта

на пойме необходимо предусматривать удаление пойменного наилка до обнажения

несвязных аллювиальных грунтов на всей площади срезки.

5.34.

Возвышение бровок земляных сооружений на подходах к большим и средним мостам

над уровнями воды при паводках согласно 5.25 (с учетом набега волны на откосы и

возможного подпора) следует принимать не менее, м: 0,5 - для земляного полотна,

водоразделительных и ограждающих дамб, а также струенаправляющих дамб на реках

с блуждающими руслами, 0,25 - для регуляционных сооружений и берм насыпей.

Возвышение бровки

земляного полотна на подходах к малым мостам и трубам над уровнями воды при

паводках по 5.25 (с учетом подпора и аккумуляции) следует принимать не менее

0,5 м, а для труб при напорном или полунапорном режиме работы - не менее 1,0 м.

Кроме того, на автомобильных дорогах при назначении возвышения бровки земляного

полотна на подходах к указанным сооружениям следует соблюдать требования по

возвышению низа дорожной одежды над уровнем грунтовых и поверхностных вод,

установленные СП 34.13330.

В пределах

воздействия льда на пойменную насыпь отметка ее бровки должна быть не ниже

отметок верха навала льда, а также отметок наивысшего заторного или зажорного

льда с учетом полуторной толщины льда.

Расчет

несущих конструкций и оснований мостов и труб

5.35. Расчетные

схемы и основные предпосылки расчета должны отражать действительные условия

работы конструкций мостов и труб при их эксплуатации и строительстве.

При этом должна

быть предусмотрена конструктивная схема мостового сооружения, не допускающая

возможности прогрессирующего обрушения при выходе из строя одного или

нескольких элементов в случае экстремальных природных или техногенных

воздействий, а также потери эффекта регулирования усилий в мостовых

конструкциях. Соответствующие проверки следует проводить при учете только

постоянных нагрузок и воздействий (при коэффициентах надежности по нагрузке ![]() ).

Расчетные прочностные и деформационные характеристики материалов следует

принимать равными их нормативным значениям. Необходимость учета временных

нагрузок и воздействий в этих случаях следует предусматривать в задании на

проектирование.

).

Расчетные прочностные и деформационные характеристики материалов следует

принимать равными их нормативным значениям. Необходимость учета временных

нагрузок и воздействий в этих случаях следует предусматривать в задании на

проектирование.

При расчете

металлических гофрированных труб под насыпями следует учитывать их совместную

работу с грунтовой обоймой [14].

5.36. Несущие

конструкции и основания мостов и труб необходимо рассчитывать на действие

постоянных нагрузок и неблагоприятных сочетаний временных нагрузок, указанных в

разделе 6. Расчеты следует выполнять по предельным состояниям в соответствии с

требованиями ГОСТ 27751.

В расчетах по

предельным состояниям первой группы для сооружений повышенного уровня

ответственности (ГОСТ 27751) следует учитывать коэффициент надежности по ответственности,

равный 1,1.

5.37. Временные

нагрузки от подвижного состава (транспортных средств) железных и автомобильных

дорог в случаях, предусмотренных настоящим СП, следует вводить в расчет с

соответствующими динамическими коэффициентами.

При одновременном

учете действия на сооружение двух или более временных нагрузок расчетные

значения этих нагрузок следует умножать на коэффициенты сочетаний, меньше или

равные единице.

5.38. Величины

напряжений (деформаций), определяемые в элементах конструкций при расчетах

сооружений в стадии эксплуатации и при строительстве, а также величины

напряжений (деформаций), определяемые расчетами в монтажных элементах или

блоках при их изготовлении, транспортировании и монтаже, не должны превышать

расчетных сопротивлений (предельных деформаций), установленных в нормах на

проектирование соответствующих конструкций мостов и труб.

5.39. За

расчетную минимальную температуру следует принимать среднюю температуру

наружного воздуха наиболее холодной пятидневки в районе строительства в

соответствии с требованиями СНиП 23-01 с обеспеченностью:

0,92 - для бетонных

и железобетонных конструкций;

0,98 - для стальных

конструкций, стальных частей сталежелезобетонных конструкций и элементов из

полимерно-композиционных материалов.

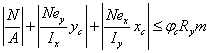

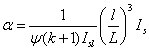

5.40.

Устойчивость положения конструкций против опрокидывания следует рассчитывать по

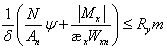

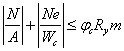

формуле

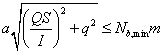

![]() ,

(5.1)

,

(5.1)

где ![]() - момент опрокидывающих сил относительно оси

возможного поворота (опрокидывания) конструкции, проходящей по крайним точкам

опирания;

- момент опрокидывающих сил относительно оси

возможного поворота (опрокидывания) конструкции, проходящей по крайним точкам

опирания;

![]() - -

момент удерживающих сил относительно той же оси;

- -

момент удерживающих сил относительно той же оси;

m - коэффициент

условий работы, принимаемый равным:

при проверке

конструкций, опирающихся на отдельные опоры:

в стадии

строительства - 0,95;

в стадии постоянной

эксплуатации - 1,0;

при проверке

сечений бетонных конструкций и фундаментов:

на скальных

основаниях - 0,9;

на нескальных

основаниях - 0,8;

![]() -

коэффициент надежности по назначению, принимаемый равным при расчетах:

-

коэффициент надежности по назначению, принимаемый равным при расчетах:

в стадии

строительства - 1,0;

в стадии постоянной

эксплуатации - 1,1.

Опрокидывающие силы

следует принимать с коэффициентом надежности по нагрузке, ![]() единицы.

единицы.

Удерживающие силы

следует принимать с коэффициентом надежности по нагрузке:

для постоянных

нагрузок - ![]() ;

;

для временной

вертикальной подвижной нагрузки от порожнего состава железных дорог,

метрополитена и трамвая - ![]() .

.

В соответствующих

случаях, руководствуясь указаниями 11.6, необходимо учитывать уменьшение веса

конструкции вследствие взвешивающего действия воды.

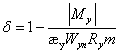

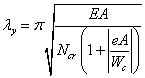

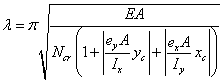

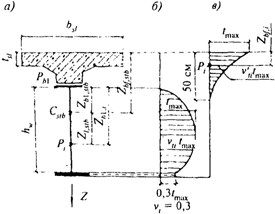

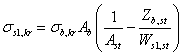

5.41.

Устойчивость положения конструкций против сдвига (скольжения) следует

рассчитывать по формуле

![]() ,

(5.2)

,

(5.2)

где ![]() - сдвигающая сила, равная сумме проекций

сдвигающих сил на направление возможного сдвига;

- сдвигающая сила, равная сумме проекций

сдвигающих сил на направление возможного сдвига;

![]() -

удерживающая сила, равная сумме проекций удерживающих сил на направление

возможного сдвига;

-

удерживающая сила, равная сумме проекций удерживающих сил на направление

возможного сдвига;

m - коэффициент

условий работы, принимаемый равным 0,9;

![]() - см.

5.40.

- см.

5.40.

Сдвигающие силы

следует принимать с коэффициентами надежности по нагрузке, ![]() единицы, а удерживающие силы - с

коэффициентами надежности по нагрузке, меньшими единицы.

единицы, а удерживающие силы - с

коэффициентами надежности по нагрузке, меньшими единицы.

Примечания. 1. В

качестве удерживающей горизонтальной силы, создаваемой грунтом, можно принимать

силу, величина которой не превышает активного давления грунта.

2. Силы трения в

основании определяют по коэффициентам трения, указанным в 11.14. Коэффициент

трения бетонной кладки по кладке следует принимать равным 0,55.

Деформации,

перемещения, продольный профиль конструкций

5.42. Для мостов

следует обеспечивать плавность движения транспортных средств путем ограничения

упругих прогибов пролетных строений от подвижной временной вертикальной

нагрузки и назначения для продольного профиля пути или проезжей части

соответствующего очертания.

5.43. Вертикальные

упругие прогибы пролетных строений, вычисленные при действии подвижной

временной вертикальной нагрузки (при ![]() и

и ![]() ), не

должны превышать значений, м:

), не

должны превышать значений, м:

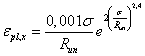

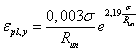

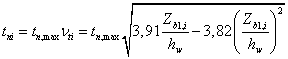

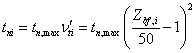

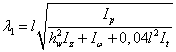

для железнодорожных

мостов, определяемых по формуле ![]() , но

не более

, но

не более ![]() ;

;

для городских и

автодорожных мостов (включая мосты на внутрихозяйственных дорогах и дорогах

промышленных предприятий), а также для пешеходных мостов с балочными пролетными

строениями - ![]() , где

l - расчетная длина пролета, м.

, где

l - расчетная длина пролета, м.

Указанные значения

прогибов допускается увеличивать для балочных деревянных пролетных строений

мостов (кроме пешеходных) на 50%.

5.44. Необходимое

очертание рельсовому пути и покрытию проезжей части на пролетных строениях

мостов следует придавать за счет: строительного подъема пролетных строений;

изменения толщины выравнивающего слоя конструкции одежды проезжей части и

балластного слоя; рабочей высоты мостовых брусьев.

Строительный подъем

балочных пролетных строений железнодорожных мостов, а также стальных,

сталежелезобетонных и деревянных балочных пролетных строений автодорожных и

городских мостов следует предусматривать по плавной кривой, стрела которой

после учета деформаций от постоянной нагрузки равна не менее 40% упругого

прогиба пролетного строения от подвижной временной вертикальной нагрузки (при ![]() и

и ![]() ).

).

Пролетным строениям

пешеходных мостов следует задавать строительный подъем, компенсирующий

вертикальные деформации пролетного строения от постоянной нагрузки. Коэффициент

надежности по нагрузке ![]() принимают при этом равным единице.

принимают при этом равным единице.

Примечание.

Строительный подъем допускается не предусматривать для пролетных строений,

прогиб которых от постоянной и подвижной временной вертикальной нагрузок не

превышает 1/1600 величины пролета (но не более 1,5 см в железнодорожных мостах

с ездой на поперечинах), а также для деревянных мостов с прогонами.

5.45. Строительный

подъем и очертание профиля покрытия железобетонных пролетных строений

автодорожных и городских мостов следует предусматривать такими, чтобы после

проявления деформаций от ползучести и усадки бетона (но не позднее двух лет с

момента действия полной постоянной нагрузки) алгебраическая разность

сопрягаемых уклонов продольного профиля по осям полос движения в местах

сопряжения пролетных строений между собой и с подходами не превышала:

при отсутствии на

мосту подвижной временной вертикальной нагрузки - значений, приведенных в

таблице 5.4;

при загружении

моста подвижной временной вертикальной нагрузкой по осям полос движения - 24![]() для

нагрузок АК и НК.

для

нагрузок АК и НК.

В проектной

документации следует указывать продольный профиль проезда на момент устройства

одежды проезжей части (с намечаемым улучшением его очертания посредством

изменения толщины выравнивающего слоя) и после проявления деформаций от усадки

и ползучести бетона.

Примечания. 1. До

проявления длительных деформаций алгебраическая разность сопрягаемых уклонов

продольного профиля при отсутствии на мосту подвижной временной вертикальной

нагрузки может превышать значения, приведенные в таблице 5.4, не более чем в 2

раза.

2. В случаях

применения для винтовых и висячих пролетных строений витых канатов необходимо

при задании строительного подъема и очертания профиля проезда учитывать

возможность деформации ползучести канатов.

┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐

│Расчетные

скорости движения одиночных легковых│ Алгебраическая разность │

│ автомобилей на участках дороги, примыкающих

│ сопрягаемых уклонов │

│ к

мосту (в соответствии с требованиями

│продольного профиля, о/оо│

│ СП 34.13330, СНиП 2.05.11), км/ч │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│ 150 - 100 │ 8 │

│ 80 │ 9 │

│ 70 │ 11 │

│ 60 │ 13 │

│ 40 │ 17 │

├──────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤

│ Примечания. 1. Если расстояния между местами

сопряжения пролетных│

│строений

между собой или с подходами превышают 50 м, предельные значения│

│алгебраической

разности сопрягаемых уклонов

продольного профиля могут│

│быть

увеличены в 1,2 раза.

│

│ 2. В температурно-неразрезных пролетных

строениях, объединенных по│

│плите проезжей

части, алгебраическую разность

сопрягаемых уклонов│

│продольного

профиля следует определять без учета влияния

соединительной│

│плиты.

│

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5.46. Для пролетных

строений внешне статически неопределимых систем в расчетах следует учитывать

возможные перемещения верха опор и их осадки.

Горизонтальные и

вертикальные перемещения верха опор следует также учитывать при назначении

конструкций опорных частей и деформационных швов, размеров подферменных

площадок, оголовков опор, ригелей.

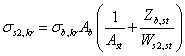

5.47. Различные по

величине осадки соседних опор не должны вызывать появления в продольном профиле

дополнительных углов перелома, превышающих для мостов, ![]() :

:

автодорожных и

городских - 2;

железнодорожных -

1.

Предельные

продольные и поперечные смещения верха опор железнодорожных мостов с разрезными

балочными пролетными строениями с учетом общего размыва русла не должны

превышать значения ![]() , см,

где

, см,

где ![]() - длина меньшего примыкающего к опоре пролета,

но не менее 25 м.

- длина меньшего примыкающего к опоре пролета,

но не менее 25 м.

5.48.

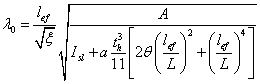

Расчетный период собственных поперечных горизонтальных колебаний для балочных

разрезных металлических и сталежелезобетонных пролетных строений

железнодорожных мостов должен быть (в секундах) не более 0,01l (l - пролет, м)

и не превышать 1,5 с.

Для железнодорожных

решетчатых пролетных строений с ездой на балласте допускается ограничивать

период собственных колебаний величиной 0,013l.

В пролетных

строениях пешеходных мостов расчетные периоды собственных колебаний (в

незагруженном состоянии) по двум низшим формам (в балочных разрезных системах -

по одной низшей форме) не должны быть от 0,45 до 0,60 с - в вертикальной и от

0,9 до 1,2 с - в горизонтальной плоскостях.

Для пролетных

строений пешеходных мостов следует при этом учитывать возможность загружения их

толпой, создающей нагрузку 0,50 кПа.

На стадии монтажа

пролетных строений для консолей, образующихся при навесной сборке или при

продольной надвижке, периоды собственных поперечных колебаний в вертикальной и

горизонтальной плоскостях не должны превышать 3,0 с, а период собственных крутильных

колебаний при этом не должен быть более 2,0 с. Отступления от указанных

требований могут быть допущены после проведения соответствующих расчетов или

специальных аэродинамических исследований по оценке устойчивости и

пространственной жесткости собираемых консолей. При этом необходимо соблюдать

требования, содержащиеся в 6.24, по расчету конструкций на воздействие ветра.

Висячие и вантовые

мосты, а также стальные балочные мосты с пролетами более 100 м следует

проверять на аэродинамическую устойчивость и пространственную жесткость. Для

конструкций с динамическими характеристиками, существенно отличающимися от

аналогичных характеристик построенных мостов, кроме аналитических расчетов

следует проводить соответствующие исследования на моделях.

5.49. Строительный

подъем труб при высоте насыпи свыше 12 м следует назначать в соответствии с

расчетом ожидаемых осадок от веса грунта насыпи. При расчете осадок труб

допускается использовать методику, применяемую при расчете осадок фундаментов.

Трубы под насыпями

высотой 12 м и менее следует укладывать со строительным подъемом (по лотку),

равным:

1/80h - при

фундаментах на песчаных, галечниковых и гравелистых грунтах основания;

1/50h - при

фундаментах на глинистых, суглинистых и супесчаных грунтах основания;

1/40h - при

грунтовых подушках из песчано-гравийной или песчано-щебеночной смеси; здесь h -

высота насыпи.

Отметки лотка

входного оголовка (или входного звена) трубы следует назначать так, чтобы они

были выше отметок среднего звена трубы как до проявления осадок основания, так

и после прекращения этих осадок.

Стабильность

проектного положения секций фундаментов и звеньев водопропускных труб в

направлении продольной оси сооружений должна быть обеспечена устойчивостью

откосов насыпи и прочностью грунтов основания.

Примечание. При

устройстве труб на скальных грунтах и на свайных фундаментах строительный

подъем назначать не следует.

Верхнее

строение пути на железнодорожных мостах

5.50. Путь на

железобетонных пролетных строениях следует укладывать на щебеночном балласте.

Мостовое полотно на металлических пролетных строениях должно устраиваться на

безбалластных железобетонных плитах или на балласте.

Рельсы на мостах

следует укладывать тяжелого типа (не легче типа Р50 и не легче типа рельсов,

укладываемых на подходах).

На больших мостах,

на мостах с разводными пролетами и на подходах к этим сооружениям на протяжении

не менее 200 м в каждую сторону следует укладывать рельсы не легче типа Р65.

На мостах с

мостовым полотном на балласте и с безбалластным мостовым полотном на

железобетонных плитах следует, как правило, укладывать бесстыковой путь.

Бесстыковой путь

допускается, при соответствующем обосновании, укладывать на мостах с мостовым

полотном на балласте, на мостах с безбалластным мостовым полотном - при

суммарной длине пролетных строений 66 м и менее.

5.51. Конструкция

мостового полотна должна обеспечивать:

возможность прохода

колес подвижного состава в случае схода их с рельсов;

содержание и ремонт

пути с использованием средств механизации.

5.52. Балластное

корыто устоев и пролетных строений с ездой на балласте должно обеспечивать

размещение балластной призмы типового поперечного профиля, принятого для

мостов.

5.53. Мостовое

полотно (включая охранные приспособления, уравнительные приборы или сезонные

уравнительные рельсы) следует предусматривать, руководствуясь [1].

5.54. Безбалластное

мостовое полотно на железобетонных плитах должно иметь ширину не менее 3,20 м.

При наличии дополнительных охранных устройств, обеспечивающих безопасный

пропуск сошедших с рельсов колес подвижного состава, допускается применение

плит меньшей шириной, но не менее 2,6 м.

5.55. Мостовые

брусья (деревянные поперечины) должны соответствовать требованиям ГОСТ 8486,

иметь сечение не менее 20 x 24 см и длину 3,25 м.

5.56. Мосты длиной

более 25 м, а также все мосты высотой более 3 м, мосты, расположенные в

пределах станций, и все путепроводы должны иметь служебные проходы с перилами

(высотой не менее 1,10 м), располагаемые вне габаритов приближений строений.

В районах со

среднесуточной минимальной температурой наружного воздуха минус 40 °C и ниже (с

обеспеченностью 0,92) боковые тротуары должны иметь все мосты длиной более 10

м.

На двухпутных и

многопутных железнодорожных мостах следует предусматривать служебные проходы

(без перил) также и в междупутье.

5.57. Для пути на

подходах следует предусматривать меры, препятствующие угону пути с подходов на

мост.

Путь на подходах к

мостам, путепроводам и эстакадам в пределах городской территории и в

застроенных промышленных зонах следует предусматривать бесстыковым с

шумопоглощающей конструкцией скреплений и, при необходимости, с

шумопоглощающими экранами.

5.58. На

железнодорожных путях общей сети и железных дорогах промышленных предприятий,

проходящих под путепроводами и пешеходными мостами с опорами стоечного типа,

при расстоянии от оси железнодорожного пути до грани опоры менее 3,0 м

необходимо укладывать контруголки, выходящие в каждую сторону за боковые грани

путепровода или пешеходного моста не менее чем на 10 м.

В пути на мостах и

путепроводах дорог промышленных предприятий при кривых радиусом 500 м и менее

следует предусматривать специальные устройства, препятствующие изменению ширины

колеи.

Мостовое

полотно автодорожных и городских мостов

5.59. Конструкция и

геометрические параметры мостового полотна должны отвечать требованиям,

установленным для данной дороги или улицы ГОСТ Р 52398, ГОСТ Р 52748, СП 34.13330,

СП 42.13330, СНиП 2.05.11.

Конструкция и

геометрические параметры мостового полотна должны обеспечивать комфортность и

безопасность движения пешеходов и транспортных средств со скоростями,

соответствующими категории дороги или улицы, на которой расположено мостовое

сооружение.

Мостовое полотно

должно быть запроектировано в увязке всех его элементов между собой и с несущей

конструкцией пролетного строения и обеспечивать ее защиту от негативного

воздействия атмосферных осадков, нефтепродуктов и агрессивных сред, образуемых

средствами ухода за проезжей частью.

На мостовых

сооружениях в пределах городской территории и в застроенных промышленных зонах

следует предусматривать шумозащитные экраны.

Конструкция

мостового полотна должна обеспечивать возможность механизированной безопасной

для службы эксплуатации уборки проезжей части и тротуаров.

5.60. Компоновочное

решение мостового полотна зависит от материала пролетного строения, места

расположения мостового сооружения, его функционального назначения, вида транспортных

средств, обращающихся по нему, наличия пешеходного движения.

При наличии на

сооружении трамвайного движения предпочтительно располагать трамвайные пути на

необособленном полотне.

Головки рельсов со

стороны автопроезда должны располагаться на уровне верха покрытия проезжей

части.

Разделительную

полосу на мостовом сооружении предусматривают при условии, что она имеется на

прилегающих участках дороги и на подходах к сооружению.

Конструкция

разделительной полосы на пролетном строении, общем под встречные направления

движения, должна воспринимать нагрузку от транспортных средств, обращающихся по

мостовому сооружению.

5.61.

Тротуары могут быть расположены как с одной, так и с обеих сторон мостового

сооружения. При одностороннем расположении тротуара при необходимости должен

быть предусмотрен безопасный переход пешеходов с одной стороны сооружения на

другую посредством устройства пешеходного тоннеля под насыпью или тротуарного

перехода, располагающегося под мостовым сооружением на берме насыпи.

На пролетных

строениях, раздельных под направления встречного движения, тротуары устраивают

только с одной - наружной стороны.

На транспортных

развязках в разных уровнях и путепроводах, на которые не могут попадать

пешеходы, а также на мостовых сооружениях длиной до 50 м, расположенных за

пределами населенных пунктов, тротуары и служебные проходы не устраивают. При

этом не допускается уменьшение ширины полосы безопасности.

Ширину тротуаров

назначают по расчету. Минимальную ширину тротуаров принимают равной 1,0 м, а в

городах и населенных пунктах - 1,5 м. При большей ширине тротуаров ее назначают

равной 1,5; 2,25 м и далее - кратной 0,75 м. При соответствующем обосновании

допускается принимать ширину тротуаров не кратную 0,75 м.

При отсутствии

регулярного пешеходного движения (менее 200 чел./сут) устраивают служебные

проходы шириной 0,75 м (с одной или с обеих сторон мостового сооружения).

5.62.

Тротуары и обособленное трамвайное полотно на мостовом сооружении должны быть

отделены от проезжей части ограждающими устройствами барьерного или парапетного

типа. Применение тросовых ограждений не допускается.

На деревянных

мостах устанавливают колесоотбойный брус высотой не менее 0,25 м.

На разделительной

полосе следует предусматривать ограждения в случае, если:

ограждения имеются

на разделительной полосе подходов;

на разделительной

полосе расположены элементы конструкций мостового сооружения, опоры контактной

сети, освещения и т.п.

Конструкцию

ограждения, его удерживающую способность, высоту принимают в зависимости от

категории дороги или улицы, сложности дорожных условий, наличия или отсутствия

на мостовом сооружении тротуаров или служебных проходов в соответствии с ГОСТ Р

52289, ГОСТ Р 52606, ГОСТ Р 52607.

На переходных

плитах в узлах сопряжения мостового сооружения с насыпями подходов ограждения

принимают такой же удерживающей способности, как и на пролетном строении.

Над деформационными

швами пролетного строения в ограждении должна быть обеспечена возможность

перемещения, соответствующего перемещению в деформационном шве, при сохранении

в зоне перекрытия деформационного шва требуемой удерживающей способности

ограждения.

При отсутствии на

мостовом сооружении тротуаров или служебных проходов ограждение устанавливают

на расстоянии не менее 0,4 м от задней поверхности ограждения до кромки плиты

проезжей части.

С внешней стороны

пролетного строения тротуары и служебные проходы ограждают перилами высотой не

менее 1,1 м.

Конструкция перил должна

иметь заполнение, исключающее возможность падения пешеходов с мостового

сооружения. Расстояния в свету между элементами заполнения не должны превышать

150 мм.

5.63. Опоры

контактной сети и освещения следует располагать, как правило, в створе перил (при

ширине тротуаров 2,25 м и менее) или в междупутье трамвайных путей при

расположении их на обособленном полотне. В других случаях опоры контактной сети

и освещения следует защищать от наездов ограждениями.

На городских и

пешеходных мостах должно предусматриваться стационарное электрическое

освещение.

Необходимость

освещения на мостовых сооружениях на автомобильных дорогах регламентируется

ГОСТ Р 52766.

5.64. В зависимости

от материала плиты проезжей части конструкцию дорожной одежды принимают

состоящей из нескольких слоев, каждый из которых имеет свое функциональное

назначение.

Все слои дорожной

одежды должны иметь сцепление между собой и с плитой проезжей части, а верхний

слой покрытия также обладать необходимой шероховатостью.

Дорожная одежда на

пролетных строениях с железобетонной плитой проезжей части может быть

выполнена:

- многослойной,

включающей выравнивающий слой (при необходимости), гидроизоляцию, защитный

слой, асфальтобетонное покрытие. Покрытие может быть уложено непосредственно на

гидроизоляцию, материал которой обладает необходимой теплостойкостью;

- двух- или

однослойной, включающей асфальтобетонное покрытие и выравнивающий слой из

бетона особо низкой водопроницаемости или только выравнивающий бетонный слой,

выполняющий гидроизолирующие функции и функцию покрытия. Покрытие допускается

устраивать на пролетных строениях, не имеющих в железобетонной плите проезжей

части предварительно напряженной арматуры, и при условии, что действующие в

верхних фибрах выравнивающего слоя растягивающие напряжения не превосходят

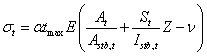

расчетных сопротивлений бетона растяжению ![]() .

.

На стальных

пролетных строениях конструкция дорожной одежды может быть выполнена с

устройством защитно-сцепляющего слоя (гидроизоляции) и асфальтобетонного покрытия

либо в виде тонкослойного (двух- или трехслойного) полимерного покрытия.

Конструкции

дорожной одежды и ортотропной плиты должны исключать появление трещин в

покрытии над главными балками стальных пролетных строений.

5.65. Выравнивающий

слой под гидроизоляцию в многослойной конструкции дорожной одежды выполняют на

плите проезжей части сборных пролетных строений минимальной толщиной 30 мм из

мелкозернистого бетона класса по прочности на сжатие не ниже В25,

морозостойкостью F200 - F300 и маркой по водонепроницаемости не ниже W8.

Защитный слой

гидроизоляции выполняют толщиной не менее 40 мм из мелкозернистого бетона с

водоцементным отношением не выше 0,42, прочностью на сжатие не ниже В30,

морозостойкостью F200 - F300 при испытаниях в хлористых слоях, маркой по

водонепроницаемости не ниже W8. Защитный слой армируют плоскими сварными

сетками по ГОСТ 23279, укладка которых непосредственно на гидроизоляцию не

допускается.

Применение для

дорожной одежды керамзитобетона не допускается.

5.66.

Асфальтобетонное покрытие на проезжей части выполняют двухслойным: на пролетных

строениях с железобетонной плитой проезжей части минимальной толщиной 90 мм при

укладке его на защитный бетонный слой и 110 мм при укладке непосредственно на

гидроизоляцию.

Толщина

асфальтобетонного покрытия на стальной ортотропной плите зависит от параметров

ортотропной плиты (толщины листа, шага продольных ребер) и должна быть не менее

110 мм при применении уплотняемых асфальтобетонов.

При применении

литых асфальтобетонов суммарная толщина асфальтобетонного покрытия может быть

уменьшена до 80 мм при применении литого асфальтобетона в обоих слоях и до 90

мм при применении литого асфальтобетона в одном из слоев.

Для покрытия из

уплотняемого асфальтобетона применяют горячие асфальтобетонные смеси высокоплотные

I марки или типа БI марки (II марки на мостовых сооружениях дорог ниже III

категории) по ГОСТ 9128 - в обоих слоях либо только в нижнем слое покрытия при

применении для верхнего слоя щебеночно-мастичной смеси по ГОСТ 31015.

На мостах с

ортотропными плитами не допускается применение уплотняемых асфальтобетонов на

полимерно-битумном вяжущем.

При уплотнении

асфальтобетонных смесей на мостовых сооружениях не допускается включение

вибрации на катках.

При применении для

покрытия проезжей части цементобетона его толщину принимают не менее 120 мм.

Покрытие выполняют из бетона с водоцементным отношением не выше 0,42, класса по

прочности на сжатие не ниже В30, маркой по водонепроницаемости не ниже W8 и

маркой по морозостойкости F300 при испытаниях в хлористых солях.

На пролетных

строениях мостовых сооружений дорог IV - V, I-с - III-с категорий допускается в

качестве дорожной одежды применять сборные железобетонные плиты толщиной не

менее 120 мм поверх цементно-песчаной смеси (1:1) толщиной не менее 50 мм,

уложенной непосредственно на гидроизоляцию. Стыки между плитами должны быть

загерметизированы битумно-полимерной мастикой.

5.67. На тротуарах

покрытие выполняют толщиной 30 - 40 мм из асфальтобетонов типов Г, Д не ниже II

марки по ГОСТ 9128 либо из литого асфальтобетона.

5.68. Гидроизоляцию

на железобетонной плите проезжей части и защитно-сцепляющий слой на ортотропной

плите проектируют исходя из требований обеспечения их эксплуатационной

надежности при воздействии обращающихся нагрузок в интервале температуры

наружного воздуха от абсолютной максимальной до температуры наиболее холодных

суток (по СНиП 23-01) с обеспеченностью 0,98.

Для гидроизоляции и

защитно-сцепляющего слоя применяют мастичные, рулонные битумно-полимерные,

полимерные гидроизолирующие материалы, обладающие работоспособностью в

интервале указанных температур в районе строительства, необходимыми прочностью,

адгезией к основанию, теплостойкостью. Гидроизоляционные материалы должны быть

водостойкими, водонепроницаемыми, обладать устойчивостью к действию кислых,

щелочных, солевых растворов, микроорганизмов.

5.69. Конструкции

деформационных швов должны обеспечивать перемещения пролетных строений в

заданном интервале температур, не нарушать плавности движения транспортных

средств и исключать попадание воды и грязи на опорные площадки и

нижерасположенные части мостового сооружения.

Конструкции

деформационных швов следует анкеровать в несущих элементах пролетных строений.

Анкеровка конструкций деформационных швов в дорожной одежде не допускается.

В случае анкеровки

конструкций деформационных швов в бетонном приливе, выходящем до уровня

проезжей части, марка бетона прилива по водонепроницаемости должна быть не

менее W8 и по морозостойкости F300 при испытаниях в хлористых солях.

Конструкции швов

должны быть рассчитаны на воздействия ударных нагрузок при проходе транспортных

средств и обладать устойчивостью против истирания.

При применении

конструкций деформационных швов, пропускающих воду (гребенчатого типа, со

скользящими листами), под ними следует устраивать поперечные лотки с уклоном не

менее ![]() в одну или в обе стороны относительно оси

пролетного строения.

в одну или в обе стороны относительно оси

пролетного строения.

При конструировании

деформационных швов следует предусматривать возможность осмотра их снизу.

Сопряжение

мостов с подходами

5.70. Земляное

полотно на протяжении 10 м от задней грани устоев у больших железнодорожных

мостов должно быть уширено на 0,5 м с каждой стороны, у автодорожных и

городских мостов - иметь ширину не менее расстояния между перилами плюс 0,5 м с

каждой стороны. Переход от увеличенной ширины к нормальной следует делать

плавным и осуществлять на длине 15 - 25 м.

В местах примыкания

насыпи к устоям железнодорожных мостов следует предусматривать меры для

удержания балластной призмы от осыпания.

5.71. В сопряжении

автодорожных и городских мостов с насыпью следует предусматривать укладку

железобетонных переходных плит, опираемых одним концом на шкафную стенку устоя,

а другим - на лежень.

Переходные плиты

укладывают на полную ширину сооружения. В пределах ширины тротуаров укладывают

плиты укороченной длины.

Длину плит следует

принимать в зависимости от высоты насыпи и ожидаемых осадок грунта под лежнем

плиты в диапазоне от 4 до 8 м.

На мостах с

устоями, опирающимися непосредственно на насыпь (диванного типа), длину переходных

плит следует назначать, учитывая необходимость соблюдения принятого профиля

проезда при возможной разности осадок опорных площадок плиты, и принимать не

менее 2 м.

Щебеночная подушка

под лежнем плиты должна опираться на дренирующий грунт или на грунт насыпи ниже

глубины промерзания. Щебеночная подушка должна быть отделена от грунта насыпи

разделительным материалом, хорошо фильтрующим и не подверженным быстрому

заиливанию. При слабых грунтах в основании насыпи лежни переходных плит и

устоев диванного типа следует укладывать на армогрунтовое основание.

Щебеночную подушку

устраивают из фракционного щебня по способу заклинки. Нижний слой толщиной 50

мм втрамбовывают в грунт.

Поверхности

переходных плит и лежня должны иметь гидроизоляцию преимущественно обмазочного

типа.

Переходные плиты

следует выполнять, как правило, сборно-монолитными из бетона класса В30, маркой

по водонепроницаемости W6 с морозостойкостью, соответствующей району

строительства.

Покрытие проезжей

части в пределах переходных плит следует выполнять одновременно с устройством

покрытия на мостовом сооружении.

5.72. При

сопряжении конструкций мостов с насыпями подходов необходимо выполнять условия:

а) после осадки

насыпи и конуса примыкающая к насыпи часть устоя должна входить в конус на

величину (считая от вершины конуса насыпи на уровне бровки полотна до грани,

сопрягаемой с насыпью конструкции) не менее 0,75 м при высоте насыпи до 6 м и

не менее 1,00 м при высоте насыпи свыше 6 м;

б) откосы конусов

должны проходить ниже подферменной площадки (в плоскости шкафной стенки) или

верха боковых стенок, ограждающих шкафную часть, не менее чем на 0,50 м - для

железнодорожных и на 0,40 м - для автодорожных и городских мостов. Низ конуса

насыпи у необсыпных устоев не должен выходить за переднюю грань устоя. В