Издан на

основании

Распоряжения

Росавтодора

от 12 января 2011

г. N 13-р

ОТРАСЛЕВОЙ ДОРОЖНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

ДВИЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ

ОДМ 218.4.005-2010

Предисловие

1. Разработан

Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом

(МАДИ), ФГУП "РосдорНИИ" с участием ИТС ВолгГАСА.

2. Внесен

Управлением эксплуатации и сохранности автомобильных дорог Федерального

дорожного агентства.

3. Издан на

основании Распоряжения Федерального дорожного агентства от 12.01.2011 N 13-р.

4. Имеет

рекомендательный характер.

Раздел 1.

Область применения

Отраслевой дорожный

методический документ "Рекомендации по обеспечению безопасности движения

на автомобильных дорогах" разработан в соответствии с заданием

Федерального дорожного агентства Министерства транспорта Российской Федерации.

"Рекомендации"

определяют и разъясняет принципы обеспечения безопасности движения путем

совершенствования дорожных условий, методы оценки безопасности движения и

назначения мероприятий по повышению транспортно-эксплутационных качеств

автомобильных дорог, рекомендации по их планированию и согласованию.

ОДМ рекомендуется к

применению при проектировании новых, реконструкции, ремонте и эксплуатации

существующих автомобильных дорог общего пользования, а также при разработке

нормативных документов в области обеспечения безопасности движения.

Раздел 2.

Нормативные ссылки

1. ГОСТ Р

52398-2005. Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования

2. ГОСТ Р

52399-2005. Геометрические элементы автомобильных дорог

3.

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ

4. СНиП 2.05.02-85.

Автомобильные дороги. - Госстрой СССР, 1986 (1997 г.). - 51 с.

5. СНиП

2.05.03-84*. Мосты и трубы. - Минстрой России, 1996

6. ГОСТ Р 50597-93.

Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому

по условиям обеспечения безопасности движения

7. ГОСТ Р 51256-99.

Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и

основные параметры. Общие технические требования

8. ГОСТ Р

52289-2004. Технические средства организации дорожного движения. Правила

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и

направляющих устройств

9. ГОСТ Р

52290-2004. Технические средства организации дорожного движения. Знаки

дорожные. Общие технические требования

10. ГОСТ Р

50970-96. Технические средства организации движения. Столбики сигнальные

дорожные. Общие технические требования. Правила применения

11. ГОСТ Р

509971-96. Технические средства организации движения. Светоотражатели дорожные.

Общие технологические требования. Правила применения

12. ОДН 218.012-99.

Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях,

расположенных на магистральных автомобильных дорогах

13. ГОСТ Р

52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства.

Общие требования

14. Инструкция по

эксплуатации железнодорожных переездов МПС России. - МПС России, 1997

15. ГОСТ 30413-96.

Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса

автомобиля с дорожным покрытием

16. ГОСТ 30412-96.

Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений поверхностей оснований и

покрытий

17. ОДН

218.0.006-2002. Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог.

Основные положения.

Раздел 3.

Термины и определения

В настоящем методологическом

документе применены следующие термины с соответствующими определениями.

3.1. Аварийность -

показатель безопасности движения в виде абсолютного числа дорожно-транспортных

происшествий, числа погибших и раненных или в виде отношения количества ДТП к

числу транспортных средств, численности населения или пробегу автомобилей за

определенный промежуток времени.

3.2. Безопасность

дорожного движения - состояние данного процесса, отражающее степень

защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их

последствий.

3.3. Обеспечение

безопасности дорожного движения - деятельность, направленная на предупреждение

причин дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий.

3.4. Дорожные

условия - совокупность геометрических параметров, транспортно-эксплуатационных

качеств дороги, дорожных покрытий, элементов обустройства и обстановки.

3.5. Режим движения

- комплексная характеристика движения транспортного потока, включающая скорости

движения, интервалы между движущимися транспортными средствами, количество

маневров (перестроений, обгонов).

3.6. Условия

движения - реальная обстановка на дороге, в которой находится транспортное

средство в данный момент (дорожные условия, режим движения, состояние

окружающей среды).

3.7. Планировочные

решения - технические разработки в проектах плана, продольного и поперечного

профилей дороги, направленные на повышение ее транспортно-эксплутационных

качеств, в том числе, на повышение безопасности движения (например, улучшение

планировки пересечения посредством устройства переходно-скоростных полос,

увеличения радиусов съездов и т.п.).

3.8. Инженерное

оборудование - комплекс дорожных сооружений и технических средств организации

движения, относящиеся к элементам обустройства и обстановки дороги.

Раздел 4.

Общие положения

4.1.

Показатели степени аварийности

Для оценки степени

аварийности на отдельных дорогах или дорожной сети в целом пользуются системой

показателей, основанных на анализе количества и тяжести дорожно-транспортных

происшествий с учетом пробега автомобилей, состояния автомобильного парка и

других факторов.

4.1.1. Коэффициент

относительной аварийности показывает число дорожно-транспортных происшествий по

отношению к пробегу автомобилей или к числу проездов автомобилей. В первом

случае коэффициент характеризует степень аварийности на длинных и однородных по

геометрическим элементам участках дорог:

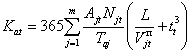

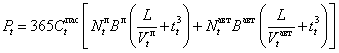

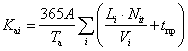

![]() , ДТП

на 1 млн. авт.-км;

, ДТП

на 1 млн. авт.-км;

во втором случае -

на коротких участках (пересечения и примыкания, небольшие мосты, путепроводы и

т.п.):

![]() , ДТП

на 1 млн. авт.-проездов,

, ДТП

на 1 млн. авт.-проездов,

где z - количество

происшествий за период времени T;

T - период времени,

сут;

N - среднегодовая

интенсивность движения (средняя за период времени T), авт./сут;

L - длина участка

дороги. Для получения надежных значений коэффициентов относительной аварийности

следует располагать данными о ДТП за период времени, равный 3 - 5 годам. Для

удобства пользования коэффициент относительной аварийности может измеряться

числом ДТП на 10 или 100 млн. авт.-км (авт.-проездов).

4.1.2. Показатель

относительной тяжести характеризует число погибших в расчете на 100 млн.

авт.-км (авт.-проездов), определяется так же, как коэффициент относительной

аварийности с заменой числа ДТП на число погибших в них.

4.1.3. Тяжесть

происшествий может быть оценена показателем числа погибших или раненых,

приходящихся на одно (для удобства пользования на 10 или 100) ДТП.

4.1.4. Для общей

оценки аварийности на улично-дорожной сети отдельных регионов или страны в

целом может использоваться показатель, характеризующий годовое число

происшествий в расчете на 10 тыс. зарегистрированных на данной территории

автомобилей.

4.4.3. В целях сопоставления

показателей аварийности на дорогах с показателями, принятыми в системе

здравоохранения (смертность от болезней, несчастных случаев в быту и других

подобных причин), может определяться индекс "риск смертности" - число

погибших в дорожно-транспортных происшествиях за год в расчете на 100 тыс.

населения.

4.2.

Основные мероприятия по обеспечению

безопасности

дорожного движения

Обеспечение

безопасности движения и высоких транспортно-эксплутационных качеств

автомобильных дорог является одной из главнейших направлений деятельности служб

дорожного хозяйства.

В комплексе

мероприятий, объединяющих различные методы и способы улучшения условий движения

на дорогах, основными являются:

- планировочные

мероприятия, обеспечивающие безопасность движения посредством совершенствования

геометрических параметров плана, продольного и поперечного профиля дороги и ее

элементов;

- совершенствование

методов расчета и выбора параметров дорог, повышающих безопасность движения;

- оборудование

дорог техническими средствами организации движения, обустройство дорог;

- повышение

транспортно-эксплутационных качеств дорожных покрытий;

- организационные

мероприятия, направленные на создание в службах эксплуатации дорог специальных

подразделений для решения вопросов обеспечения безопасности движения.

4.3.

Характерные участки дорог повышенной аварийности

4.3.1. При анализе

причин дорожно-транспортных происшествий в качестве основных рассматривают

техническое состояние автомобиля, состояние и действия водителя, дорожные

условия, воздействие погодно-климатических факторов. Дорожные условия могут

проявляться как основные, так и косвенные причины, способствующие возникновению

ДТП.

4.3.2. Повышенным

количеством происшествий и высокой вероятностью появления заторов чаще всего

характеризуются участки:

1) на которых резко

уменьшается скорость движения преимущественно в связи с недостаточной видимостью.

В этом случае при высокой интенсивности и большой скорости движения возможны

столкновения автомобилей и съезды с дороги. Такие участки, как правило, имеют

пониженную пропускную способность;

2) у которых

какой-либо элемент дороги не соответствует скоростям движения, обеспечивающим

другими элементами (скользкое покрытие, узкий мост на длинном прямом

горизонтальном участке, кривая малого радиуса в конце затяжного спуска, сужение

дороги, неукрепленные обочины и т.д.), здесь чаще всего происходят опрокидывания

или съезды автомобилей с дороги;

3) где из-за

погодных условий создается несоответствие между скоростями движения на них и на

остальной дороге (низкие насыпи на участках, где часты туманы; на дорогах,

проходящих по северным склонам гор и холмов; около промышленных предприятий, с

производством, влияющим на состояние атмосферы; на путепроводах и мостах, на

проезжей части которых возможны неожиданное образование гололеда и т.д.);

4) где возможны

скорости, которые могут превысить безопасные пределы (длинные затяжные спуски

на прямых, прямые участки в открытой степной местности);

5) где у водителя

исчезает ориентировка в направлении дороги или возникает неправильное

представление о нем (поворот в плане непосредственно за выпуклой кривой,

неожиданный поворот в сторону с примыканием второстепенной дороги по прямому

направлению);

6) слияния,

разделения или перекрещивания транспортных потоков на пересечениях дорог,

съездах, примыканиях, переходно-скоростных полосах;

7) проходящие через

малые населенные пункты или расположенные в зоне объектов сервиса, автобусных

остановок, площадок отдыха и т.д., где имеется возможность неожиданного

появления пешеходов и транспортных средств с придорожной полосы;

8) где однообразный

придорожный ландшафт, план и профиль способствуют потере водителем контроля за

скоростью движения или вызывают быстрое утомление и сонливость (например,

длинные прямые участки в степи);

9) участки, на

которых на обочине и в непосредственной близости от бровки расположены деревья

или другие препятствия;

10) участки

многополосных дорог без разделительной полосы при высокой интенсивности

движения;

11) участки без

стационарного освещения в темное время суток, например, транспортные развязки,

а также участки кривых в плане, где возможно ослепление водителей светом фар

встречных автомобилей.

Раздел 5.

Методы оценки безопасности движения

Для выявления

опасных участков, в пределах которых следует в первую очередь предусматривать

мероприятия по обеспечению безопасности движения, могут быть использованы

следующие методы: метод, основанный на анализе данных о ДТП; метод

коэффициентов аварийности; метод коэффициентов безопасности.

Возможность

применения того или иного метода зависит от стадии разработки мероприятий

(обоснование мероприятий для существующей дороги, проектирование реконструкции

или нового строительства), а также от наличия и полноты данных о ДТП на

существующей дороге.

Методы выявления

опасных участков на основе данных о ДТП применяют для оценки безопасности

движения на существующих дорогах при наличии достаточно полной и достоверной

информации о ДТП за период не менее 3 - 5 лет. При отсутствии таких данных, а

также для оценки проектных решений при проектировании новых и реконструкции

существующих дорог используется метод коэффициентов аварийности, основанный на

анализе и обобщении данных статистики ДТП, и метод коэффициентов безопасности,

основанный на анализе графиков изменения скоростей движения по дороге. Эти

методы позволяют оценить влияние на безопасность движения геометрических

элементов дороги, состояния покрытия, интенсивность движения.

5.1. Метод

коэффициентов безопасности

5.1.1.

Коэффициентами безопасности называют отношение максимальной скорости движения

на участке к максимальной скорости въезда автомобилей на этот участок

(начальная скорость движения).

5.1.2. Для

определения коэффициентов безопасности при построении теоретического графика

скоростей движения по дороге в обычную методику расчета скоростей вносят изменения,

направленные на учет опасных ситуаций:

а) для

реконструируемых дорог не принимают во внимание общие ограничения скорости

движения Правилами дорожного движения и местные ограничения скорости (в

населенных пунктах, на переездах железных дорог, на пересечениях с другими

дорогами, на кривых малых радиусов, в зонах действия дорожных знаков и др.);

б) в случае резкого

различия условий движения по дороге в разных направлениях (например, на

затяжных подъемах горных дорог) график коэффициентов безопасности можно строить

только для того направления, в котором может быть развита наибольшая скорость;

в) не учитывают

участки постепенного снижения скорости, необходимые для безопасного въезда на

кривые малых радиусов, на пересечения, узкие мосты, т.е. берут соотношение

скорости, обеспечиваемой данным участком, и максимально возможной скорости в

конце предшествующего участка.

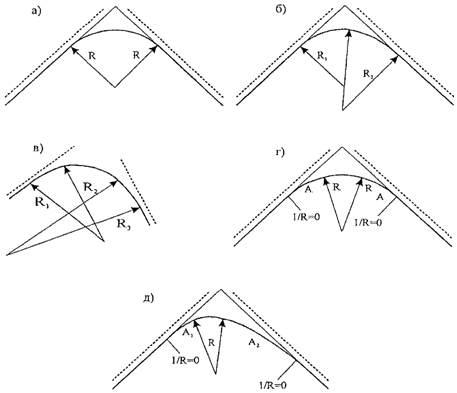

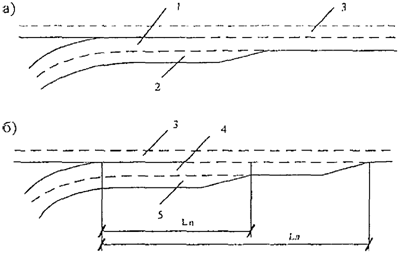

5.1.3. При

построении графика коэффициентов безопасности (рис. 2.1) в конце каждого

участка определяют максимальную скорость, которую можно развить без учета

условий движения на последующих участках, для расчета рекомендуется

использовать стандартные программы для ЭВМ.

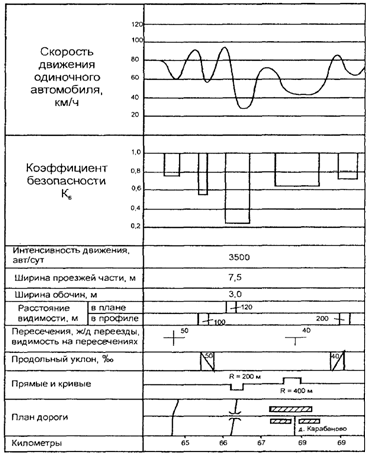

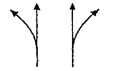

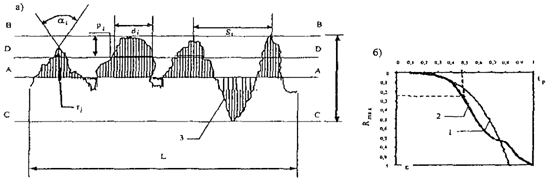

Рис. 5.1.

Линейный график скоростей движения одиночных

автомобилей и

график коэффициентов безопасности

5.1.4. Участки по

опасности для движения оценивают исходя из значений коэффициента безопасности.

В проектах новых дорог недопустимы участки с коэффициентами безопасности,

меньшими 0,8. В проектах реконструкции и капитального ремонта допустимые

значения коэффициента безопасности принимаются по табл. 5.1. Начальные скорости

и ускорения определяются наблюдениями на дороге или с помощью ходовых

лабораторий.

Таблица 5.1

|

Степень опасности |

Коэффициент безопасности |

|

|

0,5 - 1,5 |

1,5 - 2,5 |

|

|

Начальная скорость движения

60 - 80 км/ч |

||

|

Неопасный |

более 0,6 |

более 0,65 |

|

Опасный |

0,45 - 0,6 |

0,55 - 0,65 |

|

Очень

опасный |

менее 0,45 |

менее 0,5 |

|

Начальная скорость движения

85 - 100 км/ч |

||

|

Неопасный |

более 0,7 |

более 0,75 |

|

Опасный |

0,55 - 0,7 |

0,6 - 0,75 |

|

Очень

опасный |

менее 0,55 |

менее 0,6 |

|

Начальная скорость движения

105 - 140 км/ч |

||

|

Неопасный |

более 0,8 |

более 0,85 |

|

Опасный |

0,65 - 0,8 |

0,7 - 0,85 |

|

Очень

опасный |

менее 0,65 |

менее 0,7 |

5.1.5. Метод

коэффициентов безопасности учитывает движение одиночного автомобиля, что

характерно для условий движения на дорогах с малой интенсивностью или часов

спада движения на более загруженных дорогах. Это не препятствует его

использованию для дорог всех типов, поскольку при высокой интенсивности

движения обгоны практически исключаются, а расчет для одиночного автомобиля

направлен на повышение безопасности.

5.2. Метод коэффициентов аварийности

5.2.1. Метод

коэффициентов аварийности основан на определении итогового коэффициента

аварийности ![]() :

:

![]() ,

(5.1)

,

(5.1)

где ![]() - частные коэффициенты аварийности, основанные

на результатах анализа статистических данных о ДТП и характеризующие влияние на

безопасность движения параметров дорог и улиц в плане, поперечном и продольном

профилях, элементов обустройства, интенсивности движения, состояния покрытия;

- частные коэффициенты аварийности, основанные

на результатах анализа статистических данных о ДТП и характеризующие влияние на

безопасность движения параметров дорог и улиц в плане, поперечном и продольном

профилях, элементов обустройства, интенсивности движения, состояния покрытия;

n - число частных

коэффициентов аварийности, учитываемых при оценке безопасности движения на

дорогах или городских улицах различной категории.

5.2.2. Значения

частных коэффициентов аварийности для дорог и улиц разных категорий приведены в

Прил. 1.

Разработанные

частные коэффициенты аварийности не охватывают всего разнообразия дорожных

условий и по мере накопления данных анализа ДТП могут уточняться. Рекомендации

по совершенствованию элементов дорог, влияние которых на безопасность движения

не отражено соответствующими частными коэффициентами аварийности, назначаются

согласно требованиям соответствующих норм.

5.2.3. Дорожным

организациям, осуществляющим учет и анализ ДТП, при выявлении опасных участков

дороги рекомендуется учитывать местные условия, например, частоту расположения

кривых, наличие вблизи дороги аллейных насаждений, водотоков, не огражденных

крутых склонов и т.д.

5.2.4. Итоговые

коэффициенты аварийности устанавливают путем перемножения частных

коэффициентов.

5.2.5. По значениям

итоговых коэффициентов аварийности строят линейный график (рис. 5.2). На него

наносят план и профиль дороги, выделив все элементы, от которых зависит

безопасность движения (продольные уклоны, вертикальные кривые, кривые в плане,

мосты, населенные пункты, пересекаемые дороги и др.). На графике фиксируют по

отдельным участкам среднюю интенсивность движения по данным учета дорожных

организаций или специальных изыскательских партий, а для проектируемых дорог -

перспективную интенсивность движения. Условными знаками обозначают места

зарегистрированных в последние годы ДТП. Дорожно-эксплуатационные организации

должны пополнять графики данными о ДТП. Над планом и профилем выделяют графы

для каждого из учитываемых показателей, характеризуемых определенными

коэффициентами аварийности.

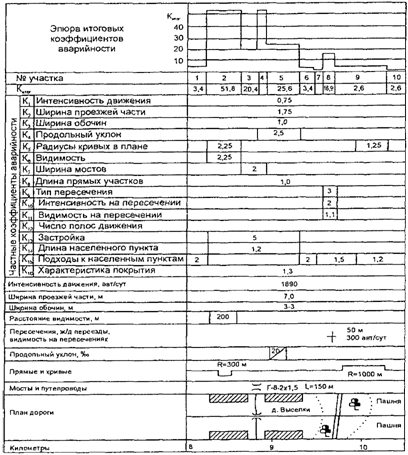

Рис. 5.2.

Пример графика итогового коэффициента аварийности

5.2.6. При

построении графика коэффициентов аварийности необходимо учитывать, что влияние

опасного места распространяется на прилегающие участки, где возникают ощутимые

помехи для движения (табл. П-1.6, П-1.8, П-1.9).

5.2.7. В проектах

реконструкции дорог II - IV категории и нового строительства рекомендуется

перепроектировать участки, для которых итоговый коэффициент аварийности более

15 - 20.

5.2.8. Для

ремонтируемых участков дорог тех же категорий (в условиях равнинного или

холмистого рельефа) предусматривают перестройку участков с коэффициентами

аварийности более 25 - 40.

5.2.9. На горных

дорогах с позиции безопасности движения допустимыми можно считать участки со

значениями итогового коэффициента аварийности менее 35 и более 350. Однако

следует иметь в виду, что при его значениях более 350 скорости движения и

пропускная способность дороги значительно снижаются.

5.2.10. Допустимые

значения итоговых коэффициентов аварийности для вновь строящихся дорог I

категории <*> не более 10,0, для эксплуатируемых - 12,0.

--------------------------------

<*> Согласно

ГОСТ Р 52398-2005 в ОДМ к I категории отнесены дороги категории IА, IБ, IВ.

5.2.11. В городских

условиях при реконструкции улиц и новом строительстве не допускаются участки,

итоговый коэффициент аварийности которых превышает 25.

5.2.12. Если

возможность быстрого улучшения всей дороги ограничена, особенно при стадийной

реконструкции, при установлении очередности перестройки опасных участков,

необходимо дополнительно учитывать тяжесть ДТП. При построении графиков

итоговые коэффициенты аварийности следует умножить на дополнительные

коэффициенты тяжести (стоимостные коэффициенты, учитывающие возможные потери

народного хозяйства от ДТП):

![]() ;

(5.2)

;

(5.2)

![]() ,

(5.3)

,

(5.3)

где ![]() - коэффициенты тяжести (табл. 5.2).

- коэффициенты тяжести (табл. 5.2).

Таблица 5.2

┌───┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐

│

N │ Учитываемые

факторы │ Средние значения │

│п/п│

│коэффициента тяжести m │

│(i)│

│ i│

├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│

1 │ 2 │ 3 │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│

1 │Ширина проезжей части дорог, м: │ │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│ │ 4,5

│ 0,7 │

│ │ 6 │ 1,2 │

│ │ 7 - 7,5

│ 1,0 │

│ │ 9

│ 1,4 │

│ │ 10,5

│ 1,2 │

│ │ 14

│ 1,0 │

│ │ 15 и более для дорог с

разделительной │ 0,9 │

│ │полосой

│

│

├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│

2 │Ширина обочин, м: │ │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│ │ менее 2,5 │ 0,85 │

│ │ более 2,5 │ 1,0 │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│

3 │Продольный уклон дорог, о/оо: │ │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│ │ менее 30

│ 1,0 │

│ │ более 30

│ 1,25 │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│

4 │Радиусы кривых в плане, м: │ │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│ │ менее 350 │ 0,9 │

│ │ более 350 │ 1,0 │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│

5 │Сочетание кривых в плане и профиле │ - │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│

6 │Видимость в плане и профиле, м: │ │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│ │ менее 250 │ 0,7 │

│ │ более 250 │ 1,0 │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│

7 │Мосты и путепроводы │ 2,1 │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│

8 │Нерегулируемые пересечения в одном уровне │ 0,8 │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│

9 │Пересечения на разных уровнях │ 0,95 │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│10

│Населенные пункты │ 1,6 │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│11

│Число полос движения: │ │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│ │ 1

│ 0,9 │

│ │ 2

│ 1,0 │

│ │ 3

│ 1,3 │

│ │ 4 и более │ 1,0 │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│12

│Наличие деревьев, опор путепроводов и т.д. │ 1,5 │

│ │на обочинах и разделительной

полосе │ │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│13

│Отсутствие ограждений в необходимых местах │ 1,4 │

├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│14

│Железнодорожные переезды │ 0,6 │

└───┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘

Поправку к итоговым

коэффициентам аварийности вводят только при значениях ![]() .

.

5.2.13. Стоимостные

коэффициенты вычислены на основании данных о средних потерях от одного ДТП при

различных дорожных условиях.

Для городских улиц

и дорог значения коэффициента тяжести ![]() приведены в табл. 5.3.

приведены в табл. 5.3.

Таблица 5.3

┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ Учитываемые факторы │ m │

│

│ i │

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Ширина

проезжей части улиц, м:

│

│

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│

4,5

│ 1,0 │

│

6,0

│ 1,02 │

│

7,75

│ 0,98 │

│

8 - 9,0

│ 1,02 │

│

10 - 14,0

│ 1,01 │

│

15,0

│ 1,08 │

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Продольный

уклон, о/оо:

│

│

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│

менее 20

│ 1,0 │

│

более 20

│ 1,17 │

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Радиусы

кривых в плане, м:

│

│

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│

менее 200

│ 1,36 │

│

более 200

│ 1,0 │

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Мосты

и путепроводы

│ 1,4 │

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Нерегулируемые

перекрестки

│ 0,81 │

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Регулируемые

перекрестки

│ 0,80 │

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Пешеходные

переходы

│ 1,25 │

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Остановки

общественного транспорта

│ 1,34 │

└──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

5.3. Методы

выявления участков концентрации

дорожно-транспортных

происшествий

5.3.1.

Статистические модели распознавания участков дорожной сети с повышенным риском

возникновения ДТП являются неотъемлемой частью общей системы выделения ресурсов

на повышение безопасности дорожного движения. Способы, позволяющие эффективно

выявлять и своевременно устранять опасные участки дорог, приводят к экономии

значительных средств за счет адресного планирования и реализации мероприятий по

снижению аварийности, связанной с дорожными условиями.

Модернизация мест с

особо высоким количеством ДТП за счет их ремонта и реконструкции позволяет

достичь существенного снижения аварийности по сравнению с исходным уровнем при

высокой экономической эффективности и достаточно быстрой окупаемости затрат.

Участки дорог, на

которых относительные показатели аварийности за определенный период времени

превышают установленный критический уровень, принято классифицировать как

участки концентрации ДТП.

5.3.2. Анализ

распределения ДТП по протяжению дорог необходимо проводить ежегодно для

выявления участков концентрации происшествий, изучения причин их возникновения

на определенных участках и назначения мероприятий по совершенствованию дорожных

условий.

5.3.3. Для

планирования дорожных работ с учетом требований безопасности движения,

разработки и реализации мероприятий и программ по безопасности движения,

имеющих цель снижение аварийности на участках концентрации ДТП, рекомендуется

использовать "Методические рекомендации по назначению мероприятий для

повышения безопасности движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий"

(утверждены Росавтодором 30.03.2000), в которых к местам концентрации ДТП

отнесены участки с уровнем аварийности, превышающим установленные критические

значения. Областью применения метода являются дороги общего пользования

федерального и регионального значения при наличии достоверной информации о ДТП

с пострадавшими за период не менее 3-х лет и данных по интенсивности движения.

5.3.4. При

среднегодовой суточной интенсивности движения свыше 3000 авт./сут к участкам

концентрации ДТП относят любые участки дорог, на которых абсолютное число ДТП

за рассматриваемый период не менее значений, приведенных в табл. 5.3.1, а

коэффициент относительной аварийности - не менее значений, приведенных в табл.

5.3.2.

|

Интенсивность

движения, |

Минимальное количество ДТП за три года

на |

||||

|

|

до 200 |

200

- 400 |

400

- 600 |

600

- 800 |

800

- 1200 |

|

3000 - 7000 |

3

|

3

|

3

|

4

|

4

|

|

7000 - 11000 |

3

|

3

|

4

|

4

|

5

|

|

11000 - 13000 |

3

|

3

|

4

|

5

|

5

|

|

13000 - 15000 |

3

|

4

|

4

|

5

|

6

|

|

15000 - 17000 |

3

|

4

|

5

|

5

|

6

|

|

17000 - 20000 |

4

|

4

|

5

|

6

|

7

|

|

Более 20000 |

4

|

4

|

6

|

6

|

8

|

|

Тип автомобильных дорог |

Минимальное

значение коэффициента |

||

|

вне пределов |

в пределах |

||

|

Многополосные

с разделительной полосой |

0,06 |

0,10 |

|

|

Многополосные

без |

менее 14000

|

0,14 |

0,22 |

|

14000

- 28000 |

0,12 |

0,20 |

|

|

более 28000

|

0,10 |

0,18 |

|

|

Двухполосные |

менее 4000

|

0,14 |

0,24 |

|

4000 - 8000

|

0,10 |

0,15 |

|

|

более 8000

|

0,08 |

0,12 |

|

Местоположение

участков концентрации ДТП устанавливают в соответствии с рекомендациями Прил.

5, П-5.1.

5.3.5. При

необходимости выявления участков концентрации ДТП на дорогах с интенсивностью

движения свыше 3000 авт./сут в условиях отсутствия полных данных о

местоположении ДТП (отсутствует метровая привязка) допускается применять

упрощенный метод, являющийся частным случаем метода последовательных

приближений (см. Прил. 5).

5.3.6. Для

выявления участков концентрации ДТП на дорогах с интенсивностью движения менее

3000 авт./сут используются критические показатели аварийности, представленные в

табл. 5.3.3.

|

Интенсивность |

Минимальная плотность ДТП |

|

|

вне

населенных пунктов |

в пределах населенных пунктов |

|

|

Менее 1000 |

0,28 |

0,38 |

|

1000 - 1200 |

0,29 |

0,42 |

|

1200 - 1400 |

0,30 |

0,53 |

|

1400 - 1600 |

0,32 |

0,60 |

|

1600 - 1800 |

0,34 |

0,64 |

|

1800 - 2000 |

0,36 |

0,72 |

|

2000 - 2200 |

0,39 |

0,85 |

|

2200 - 2400 |

0,43 |

0,90 |

|

2400 - 2600 |

0,46 |

0,94 |

|

2600 - 2800 |

0,50 |

1,00 |

|

2800 - 3000 |

0,54 |

1,20 |

|

3000 - 3200 |

0,60 |

1,25 |

К участкам

концентрации ДТП относятся участки дорог, на которых фактическая плотность ДТП

(среднее число ДТП в год на 1 км) не менее значений, указанных в табл. 5.3.3,

при данной среднегодовой суточной интенсивности движения (см. Прил. 5).

5.3.7. При

отсутствии сведений о фактической интенсивности движения (например, на

автомобильных дорогах регионального значения) на период до их получения

временно допускается применять метод выявления участков концентрации ДТП,

основанный на использовании следующей исходной информации:

- сведения об

адресах ДТП (достаточна точность привязки к указателям километров на дороге),

повлекших гибель или ранения людей, совершенных за расчетный период;

- данные о

фактических расстояниях между километровыми столбами на рассматриваемых

дорогах.

В этом случае к

участкам концентрации ДТП относят участки дорог, на которых абсолютное число

ДТП за расчетный период не менее значений, указанных в табл. 5.3.4, при данной

фактической плотности ДТП (см. Прил. 5).

|

Плотность ДТП, |

Минимальное количество ДТП за три года на

участках |

||

|

|

менее 1000 |

1000 - 2000 |

2000 - 3000 |

|

Менее 0,20 |

3 |

4 |

4 |

|

0,20 - 0,24 |

3 |

4 |

5 |

|

0,24 - 0,28 |

3 |

4 |

5 |

|

0,28 - 0,32 |

4 |

4 |

5 |

|

0,32 - 0,44 |

4 |

5 |

5 |

|

0,44 - 0,52 |

4 |

5 |

6 |

5.3.8. Для

прогнозирования характера изменения аварийности и оценки эффективности

мероприятий по повышению безопасности движения участки концентрации ДТП

подразделяют на три типа в зависимости от стабильности наблюдаемого уровня

аварийности:

- прогрессирующие

участки концентрации ДТП, на которых за последний год имеется существенный

(статистически значимый) рост числа ДТП по сравнению со средним наблюдавшимся

уровнем аварийности;

- стабильные

участки концентрации ДТП, на которых распределение числа совершенных ДТП по

годам свидетельствует о постоянстве наблюдаемого уровня аварийности;

- регрессирующие

("затухающие") участки концентрации ДТП, на которых статистически

значимое уменьшение числа совершенных ДТП свидетельствует о снижении наблюдавшегося

уровня аварийности.

Количественные

критерии отнесения участков концентрации ДТП к указанным типам приведены в

табл. 5.3.5.

Таблица 5.3.5

┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Тип участка

│ Число ДТП за последний

год при среднем числе ДТП за │

│концентрации

ДТП│предшествующий расчетный период (не менее трех лет), шт.│

├────────────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┤

│ │1 - 1,2│1,2 - │1,5 -

│2,2 - │2,85 - │3,2 -

│ > 3,5 │

│ │ │ 1,5│ 2,2│

2,85│ 3,2│ 3,5│ │

├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│Регрессирующий │

0 │ 1

│ 1 │ до 2

│ до 2 │ до 3

│ до 3 │

├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│Стабильный │ 1 - 2 │ 2

│ 2 - 3 │ 3 - 4 │ 3 - 5 │ 4 - 5 │ 4 - 6 │

├────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│Прогрессирующий

│свыше 3│свыше 3│свыше 4│свыше 5│свыше 6

│свыше 6│свыше 7│

└────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┘

5.3.9. В

зависимости от величины коэффициента относительной аварийности участки

концентрации ДТП по степени опасности подразделяются на малоопасные, опасные и

очень опасные. Количественные критерии оценки участков по степени опасности

представлены в таблице 5.3.6.

Таблица 5.3.6

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Степень

│Граничные значения коэффициента относительной аварийности │

│ опасности

│по типам автомобильных дорог, число ДТП на 1 млн. авт.-км │

│ участка

├─────────────────┬───────────────────┬─────────────────────┤

│концентрации

│ многополосные │ многополосные без │ двухполосные │

│ ДТП

│с разделительной │

разделительной │ │

│ │ полосой

│ полосы │ │

│

├────────┬────────┼────────┬──────────┼──────────┬──────────┤

│ │вне на- │в насе-

│вне на- │ в │

вне │ в

│

│ │селенных│ленных

│селенных│населенных│населенных│населенных│

│ │пунктов │пунктах

│пунктов │ пунктах │

пунктов │ пунктах │

├─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│Малоопасный │0,06 -

│0,10 - │0,14 - │0,22 - │0,14 - │0,22 - │

│ │ 0,18│ 0,22│ 0,30│ 0,45│ 0,35│ 0,60│

├─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│Опасный │0,18 - │0,22 -

│0,30 - │0,45 - │0,35 - │0,60 - │

│ │ 0,3│ 0,35│ 0,45│ 0,75│ 0,55│ 0,95│

├─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│Очень

опасный│ Более │ Более │ Более

│Более 0,75│Более 0,55│Более 0,95│

│ │ 0,3

│ 0,35 │

0,45 │ │ │ │

└─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

5.3.10. При

планировании мероприятий по повышению безопасности движения на выявленных

участках концентрации ДТП с учетом приоритетности рекомендуется учитывать как

стабильность уровня аварийности на участках концентрации ДТП, так и степень их

опасности.

Наиболее высокой

приоритетностью с позиции включения в программу повышения безопасности движения

на участках концентрации ДТП обладают прогрессирующие и стабильные участки

концентрации ДТП, характеризующиеся одновременно высокой степенью опасности.

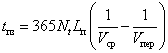

5.4. Учет

неблагоприятных погодно-климатических условий

Общие положения

5.4.1. Оценка

безопасности движения в неблагоприятных погодных условиях может выполняться на

стадии разработки проектов строительства новых, реконструкции и ремонта

существующих дорог, а также при оценке транспортно-эксплуатационного состояния

эксплуатируемых дорог.

5.4.2. Соответствие

проектных решений и состояния существующих дорог требованиям обеспечения

безопасного и удобного движения в неблагоприятных климатических условиях

оценивают путем определения сезонных коэффициентов безопасности и аварийности

для летнего, осенне-весеннего (переходных) и зимнего периодов года. Кроме того,

для оценки безопасности движения на существующих дорогах используют линейный

график относительных коэффициентов аварийности (коэффициентов происшествий),

определяемых для каждого характерного периода года.

Оценка безопасности

движения по сезонным

графикам

коэффициента безопасности

5.4.3. В данном

случае оценивается величина сезонного коэффициента безопасности, который

характеризует плавность изменения максимальной скорости движения при переходе

автомобиля с одного участка на другой в характерных для данного периода года

погодных условиях и состояние дороги.

5.4.4. Значения

максимально возможных скоростей движения ![]() на каждом участке дороги для любого периода

года вычисляются с помощью методов, используемых при определении коэффициента

безопасности для обычных условий. Однако в формулы расчета максимальной

скорости вводят значения параметров и характеристик состояния дороги и погодных

условий, соответствующих каждому периоду года.

на каждом участке дороги для любого периода

года вычисляются с помощью методов, используемых при определении коэффициента

безопасности для обычных условий. Однако в формулы расчета максимальной

скорости вводят значения параметров и характеристик состояния дороги и погодных

условий, соответствующих каждому периоду года.

Для существующих

дорог максимальная скорость может быть определена на основе наблюдений за

режимами движения как скорость свободного движения легковых автомобилей 85%-ной

обеспеченности или как скорость транспортного потока 95%-ной обеспеченности в

характерных условиях движения.

5.4.5. Каждому

периоду года соответствует характерное состояние поверхности дороги,

принимаемое за расчетное.

А. В зимний период:

1) слой рыхлого

снега на поверхности покрытия и обочин имеется только во время снегопада и

метелей, в перерывах между проходами снегоочистительных машин;

2) проезжая часть

чистая от снега, уплотненный снег и лед у ее кромки, рыхлый снег на обочинах;

3) слой плотного

снежного наката на проезжей части, слой рыхлого снега на обочинах;

4) гололед на

покрытии;

5) покрытие

влажное, тонкий слой рыхлого мокрого снега или слой снега и льда, растворенного

хлоридами.

Состояния 1, 2, 4 и

5 принимают расчетными для дорог I, II, III категорий, состояния 2 и 3 - для

дорог III и IV категорий.

Расчетная толщина

слоя рыхлого снега на покрытии принимается в соответствии с "Руководством

по оценке уровня содержания автомобильных дорог".

Б. В

осенне-весенние переходные периоды:

1) вся поверхность

дороги мокрая, чистая;

2) проезжая часть

мокрая, чистая; загрязнены ее кромки;

3) проезжая часть

мокрая, загрязненная.

Состояние 1

принимают расчетным для дорог I и II категорий с обочинами, укрепленными на всю

ширину каменными материалами с применением минеральных или органических

вяжущих, состояние 2 - для дорог, имеющих укрепленные краевые полосы или

обочины, укрепленные щебеночными и гравийными материалами без вяжущих веществ,

состояние 3 - для дорог без укрепленных краевых полос и обочин.

В. В летний период:

сухое чистое

покрытие, сухие твердые обочины.

5.4.6. Каждому

расчетному состоянию покрытия соответствует определенный коэффициент

сопротивления качению и коэффициент сцепления (табл. 5.4.1 и 5.4.2),

изменяющиеся в зависимости от скорости:

![]() ,

(5.4.1)

,

(5.4.1)

![]() ,

(5.4.2)

,

(5.4.2)

где ![]() и

и ![]() - коэффициент сопротивления качению и

коэффициент сцепления при скорости 20 км/ч;

- коэффициент сопротивления качению и

коэффициент сцепления при скорости 20 км/ч;

![]() и

и ![]() - коэффициенты изменения сопротивления качению

и сцепления в зависимости от скорости. При скорости до 60 км/ч значение

- коэффициенты изменения сопротивления качению

и сцепления в зависимости от скорости. При скорости до 60 км/ч значение ![]() ; при

больших скоростях

; при

больших скоростях ![]() для легкового автомобиля;

для легкового автомобиля;

v - скорость, для

которой определяются значения ![]() или

или ![]() ,

км/ч.

,

км/ч.

┌────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Тип покрытия

│Значения коэффициента сопротивления качению f при различных состояниях покрытия│

│ │

20

│

│

├────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬───────────────────────────────────┤

│ │эталон- │влажное

│мокрое │ на

│ гололед │ рыхлый

снег толщиной, мм │

│ │ное │ чистое │загряз-

│покрытии│

├────────┬────────┬────────┬────────┤

│ │(сухое) │ │ненное │ ровный │ │ до 10 │10 - 20 │20 - 40 │40 - 60

│

│ │ │ │ │

слой │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │плотного│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ снега │ │ │ │ │ │

├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Цементо-

и │0,01 - │0,02 -

│0,03 - │0,04 - │0,015 - │0,03 -

│0,04 - │0,08 - │0,09 -

│

│асфальтобетонное│ 0,02│ 0,03│ 0,035│ 0,10│ 0,03│ 0,04│ 0,09│ 0,12│ 0,15│

├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│То

же, с │ 0,02

│0,02 - │0,03 - │0,04 -

│0,02 - │0,03 - │0,04 -

│0,08 - │0,09 - │

│поверхностной │ │ 0,03│ 0,035│ 0,10│ 0,4│ 0,04│ 0,09│ 0,12│ 0,15│

│обработкой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Из

холодного │0,02 - │0,025 - │0,03 - │0,04 -

│0,02 - │0,03 - │0,04 -

│0,08 - │0,09 - │

│асфальтобетона,

│ 0,025│ 0,035│ 0,045│ 0,10│ 0,04│ 0,05│ 0,09│ 0,12│ 0,15│

│черное

щебеноч- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ное

(гравийное) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Гравийное │ 0,035 │0,035 - │0,04 - │0,04 -

│0,03 - │0,04 - │0,04 -

│0,03 - │0,09 - │

│и

щебеночное │ │ 0,05│ 0,06│ 0,10│ 0,04│ 0,06│ 0,10│ 0,12│ 0,15│

├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Грунтовая

дорога│ 0,03 │0,04 -

│0,05 - │0,06 - │0,03 - │0,06 - │0,06 -

│0,08 - │0,09 - │

│ │ │ 0,05│ 0,15│ 0,010│ 0,05│ 0,08│ 0,12│ 0,12│ 0,15│

└────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

Примечание. Меньшие

значения принимают для ровных гладких покрытий, большие - для покрытий, имеющих

неровности.

┌────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Тип покрытая

│ Значения

коэффициента сцепления фи и коэффициента

снижения бета │

│ │

20

фи │

│ │ в зависимости от типа покрытия

и его состояния

│

│ ├─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┬─────────────┤

│ │ эталонное

│ мокрое │

мокрое │ рыхлый снег

│ уплотненный │

гололед │

│ │ (сухое)

│ (чистое) │

(грязное) │ │ снег

│ │

│

├──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬────────┼──────┬──────┼──────┬──────┤

│ │ фи │бета

│ фи │бета │ фи

│бета │ фи │бета │ фи

│бета │ фи │бета │

│ │ 20 │

фи│ 20 │ фи│

20 │ фи│ 20 │ фи │ 20 │

фи│ 20 │ фи│

├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Цементобетонное

│0,80 -│0,002 │0,65 -│0,0035│0,40

-│0,0025│0,15 -│0,001 - │0,20 -│0,0025│0,08

-│0,002 │

│ │ 0,85│ │

0,70│ │ 0,45│ │

0,35│ 0,004│ 0,50│ │

0,15│ │

├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Асфальтобетонное│0,80

-│0,0035│0,60 -│0,0035│0,45 -│0,0035│0,15

-│0,001 - │0,20 -│0,0025│0,10 -│0,002 │

│с

шероховатой │ 0,85│ │

0,65│ │ 0,55│ │

0,35│ 0,004│ 0,50│ │

0,20│ │

│обработкой │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│То

же, без │0,80 -│0,002

│0,50 -│0,0035│0,35 -│0,0025│0,15 -│0,001 -

│0,20 -│0,0025│0,08 -│0,002 │

│шероховатой │

0,85│ │ 0,60│

│ 0,40│ │

0,35│ 0,004│ 0,50│ │

0,15│ │

│обработки │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Из

холодного │0,60 -│0,005

│0,40 -│0,004 │0,30 -│0,0025│0,12 -│0,001 -

│0,20 -│0,0025│0,08 -│0,002 │

│асфальтобетона │

0,70│ │ 0,50│

│ 0,35│ │

0,30│ 0,004│ 0,50│ │

0,15│ │

├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Черное

щебеноч- │0,60 -│0,004 │0,50 -│0,004 │0,30

-│0,0025│0,15 -│0,0015 -│0,20 -│0,0025│0,10

-│0,002 │

│ное

(гравийное) │ 0,70│ │

0,60│ │ 0,35│ │

0,35│ 0,004│ 0,50│ │

0,20│ │

│с

шероховатой │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│обработкой │ │ │ │

│ │

│ │ │ │ │ │ │

├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│То

же, │0,50 -│0,004

│0,40 -│0,005 │0,25 -│0,003 │0,12 -│0,001 -

│0,20 -│0,0025│0,08 -│0,002 │

│без

обработки │ 0,60│ │

0,50│ │ 0,30│ │

0,30│ 0,004│ 0,50│ │

0,15│ │

├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Щебеночное │0,60 -│0,004 │0,55 -│0,0045│0,25

-│0,003 │0,15 -│0,001 - │0,20 -│0,0025│0,10

-│0,002 │

│и

гравийное │ 0,70│ │

0,60│ │ 0,30│ │

0,35│ 0,004│ 0,50│ │

0,15│ │

├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Грунтовое │0,40 -│0,005 │0,25

-│0,005 │ 0,20 │0,003 │0,12 -│0,001 - │0,20

-│0,0025│0,08 -│0,002 │

│улучшенное │

0,50│ │ 0,40│

│ │ │

0,30│ 0,004│ 0,50│ │

0,18│ │

└────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Примечания. 1. Для

сухого и мокрого состояний покрытия большие значения коэффициента сцепления

принимают для ровных покрытий, меньшие - для покрытий, имеющих неровности.

2. Для гололеда,

снежного наката и рыхлого снега большие значения коэффициента сцепления

принимают при температуре воздуха -20 °C и ниже, меньшие - при температуре выше

-10 °C.

3. Значения

коэффициента сцепления приведены для шин с протектором.

5.4.7. Максимальную

скорость на прямых участках дороги определяют по динамическим характеристикам

расчетного легкового автомобиля (типа ВАЗ) и проверяют возможность ее

достижения по соотношению сил сцепления и сопротивления качению.

Максимально

возможная скорость движения на подъеме и горизонтальном участке по сцеплению

колеса с дорогой с учетом сопротивления качению при расчетном состоянии

покрытия составляет:

![]() ,

(5.4.3)

,

(5.4.3)

где m - коэффициент

сцепного веса для легкового автомобиля, принимаемый равным 0,5;

i - продольный

уклон в долях единицы.

5.4.8. Максимально

допустимую скорость на спуске и участках с ограниченной видимостью в плане и

профиле определяют из условия торможения перед внезапно возникшим препятствием

на поверхности дороги исходя из расстояния видимости и коэффициента сцепления,

соответствующего расчетному состоянию покрытия.

5.4.9. Максимальную

скорость при различной ширине проезжей части, краевых укрепительных полос и

укрепленных обочин в зависимости от их состояния можно определить из схемы

расчета требуемой ширины укрепленной поверхности дороги. При этом на дорогах,

не имеющих укрепленных обочин, ширина укрепленной поверхности в неблагоприятные

периоды года определяется с учетом ее уменьшения за счет загрязнения

прикромочных полос, образования на них снежного наката, льда и т.д.:

![]() ,

(5.4.4)

,

(5.4.4)

где B и ![]() - проектная ширина проезжей части и краевых

укрепительных полос, м;

- проектная ширина проезжей части и краевых

укрепительных полос, м;

![]() - коэффициент, учитывающий влияние вида

укрепления на уменьшение ширины основной укрепленной поверхности. Принимается в

зависимости от типа укрепления обочин по табл. 5.4.3.

- коэффициент, учитывающий влияние вида

укрепления на уменьшение ширины основной укрепленной поверхности. Принимается в

зависимости от типа укрепления обочин по табл. 5.4.3.

Таблица 5.4.3

┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│ Вид укрепления обочин │ Значения K │

│ │ у │

│

├──────────────┬─────────────────────────┤

│ │ на прямых

│ на кривых в плане │

│ │участках

и на │радиусом менее 200 м, на │

│ │кривых в

плане│участках с ограждениями, │

│ │ радиусом

│направляющими столбиками,│

│ │ более

200 м │ тумбами, парапетами │

├────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┤

│Покрытие

из асфальтобетона, │ 1,0

│ 1,0 │

│цементобетона

или из материалов,│

│

│

│обработанных

вяжущими │ │ │

├────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┤

│Слой

щебня или гравия │ 0,98/0,96

│ 0,97/0,95 │

├────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┤

│Засев

трав │ 0,96/0,94

│ 0,95/0,93 │

├────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┤

│Обочины

не укреплены │ 0,95/0,93

│ 0,93/0,90 │

└────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────────────┘

Примечания. 1. В

числителе - для дорог I и II категорий, в знаменателе - для дорог III и IV

категорий.

2. Значения ![]() даны для ширины полосы укрепления обочины 1,0

м и более. При меньшей ширине полосы укрепления значения

даны для ширины полосы укрепления обочины 1,0

м и более. При меньшей ширине полосы укрепления значения ![]() принимают для укрепления асфальтобетоном или

другими обработанными вяжущими материалами как для укрепления щебнем или

гравием; для укрепления щебнем или гравием как для укрепления засевом трав, а

для укрепления засевом трав как для неукрепленной обочины.

принимают для укрепления асфальтобетоном или

другими обработанными вяжущими материалами как для укрепления щебнем или

гравием; для укрепления щебнем или гравием как для укрепления засевом трав, а

для укрепления засевом трав как для неукрепленной обочины.

При отсутствии

краевых полос

![]() , м.

(5.4.5)

, м.

(5.4.5)

На мостах,

путепроводах, эстакадах

![]() , м,

(5.2.6)

, м,

(5.2.6)

где Г - габарит

моста;

![]() - высота бордюра, м.

- высота бордюра, м.

5.4.10. За

характерные по ширине укрепленной поверхности принимают участки с одинаковой

шириной проезжей части и укрепленных краевых полос, а при отсутствии краевых

полос - участки дороги с одинаковой шириной проезжей части. При этом не

учитывают колебания ширины в пределах до 0,25 м. При уменьшении или увеличении

на смежном участке ширины основной укрепленной поверхности более чем на 0,25 м

такой участок выделяют в характерный. Если разница в ширине ![]() на смежных участках превышает 0,5 м, то

участок с меньшей шириной относят к местным сужениям, в длину которого включают

длину зоны влияния, по 75 м от начала и конца сужения.

на смежных участках превышает 0,5 м, то

участок с меньшей шириной относят к местным сужениям, в длину которого включают

длину зоны влияния, по 75 м от начала и конца сужения.

5.4.11. Значение

максимальной скорости движения в зависимости от фактически используемой ширины

проезжей части и интенсивности движения в различные периоды года определяется

по формулам, приведенным в табл. 5.4.4.

Таблица 5.4.4

┌─────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┐

│ Расчетная схема │

Расчетные формулы │

Границы применения по │

│ │ │интенсивности

движения,│

│ │ │ физич. авт./сут │

│ │

├───────┬───────┬───────┤

│ │ │ летом │в

пере-│ зимой │

│ │ │ │ходные │ │

│ │ │ │периоды│ │

├─────────────────────┼────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3

│ 4 │

5 │

├─────────────────────┼────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│Свободное

движение │V = 50(B

- 3,1) │ менее │

менее │ менее │

│одиночного

автомобиля│ ф max 1ф │ 700

│ 600 │

500 │

│на

двухполосной │ │ │ │ │

│дороге │ │ │ │ │

├─────────────────────┼────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│Движение

в частично │ │ │ │ │

│связанном

потоке │ │ │ │ │

│на

двухполосной │ │ │ │ │

│проезжей

части │ │ │ │ │

│при

интенсивности │ │ │ │ │

│движения

авт./сут │ │ │ │ │

│

а) 500 - 1500 │V = 40(B

- 4) │700 - │600 -

│500 - │

│ │ ф max 1ф │ 1500│

1200│ 1000│

├─────────────────────┼────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│

б) 1500 - 4200 │V = 33,3(B

- 4) │1500 - │1200 -

│1000 - │

│ │ ф max 1ф │

4200│ 3600│ 3000│

├─────────────────────┼────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│Движение │V = 26,4(B

- 4) │ более │ более

│ более │

│при

интенсивном │ ф max 1ф │ 4200 │ 3600

│ 3000 │

│встречном

потоке │ │ │ │ │

│на

двухполосной │ │ │ │ │

│проезжей

части │ │ │ │ │

├─────────────────────┼────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│Движение │ │ │ │ │

│на

трехполосной │ │ │ │ │

│проезжей

части: │ │ │ │ │

│

а) при полной │V = 25(B

- 7,3) │ более │

более │ более │

│разметке │ ф max 1ф

│ 6000 │ 6000

│ 5000 │

├─────────────────────┼────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│

б) при отсутствии │V = 23,3(B

- 8,5)│ более │ более │ более │

│разметки │ ф max 1ф │ 7000 │ 6000

│ 6000 │

├─────────────────────┼────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│Движение

на проезжей │

│ │ │ │

│части

одного направ- │

│ │ │ │

│ления

четырехполосной│ │ │ │ │

│автомобильной │ │ │ │ │

│магистрали │ │ │ │ │

│с

разделительной │ │ │ │ │

│полосой

шириной, м: │ │ │ │ │

│

а) более 5 │V = 29,4(B

- 4,1)│ менее │ менее │ менее │

│ │ ф max 1ф │ 15000 │ 12000 │

12000 │

├─────────────────────┼────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│

б) до 5 │V = 24,4(B

- 4,1)│ менее │ менее │ менее │

│ │ ф max 1ф │ 12000 │ 10000 │

10000 │

└─────────────────────┴────────────────────────┴───────┴───────┴───────┘

5.4.12. На участках

дорог, подверженных действию сезонных сильных ветров, определяют величину

сезонного коэффициента безопасности, исходя из максимально безопасной скорости

движения автомобиля при боковом воздействии ветра с расчетной скоростью. К

таким участкам относятся не защищенные лесом насыпи в нулевых отметках,

полунасыпи-полувыемки и выемки глубиной до 1,5 м, участки, проходящие по

водоразделам и открытым возвышенностям, высокие насыпи и подходы к мостам.

Воздействие ветра не учитывается на участках дороги, расположенных в лесу и

выемках глубиной более 1,5 м.

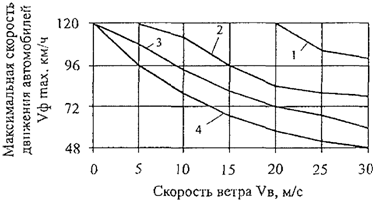

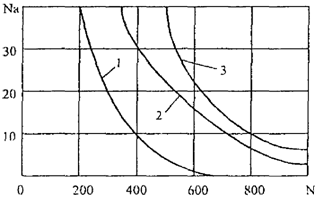

Расчетную скорость

ветра определяют по данным ближайшей метеостанции с учетом положения дороги на

местности и ее защищенности, а также порывистости ветра. Значения максимальной

безопасной скорости в зависимости от расчетной скорости ветра приведены на рис.

5.4.1.

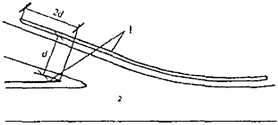

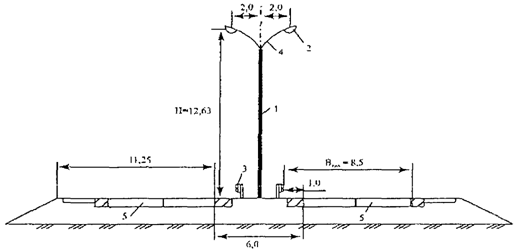

Рис. 5.4.1.

Зависимости максимальной безопасной

скорости движения

автомобилей от скорости ветра:

1, 3 - для легковых

автомобилей с переднем

расположением

двигателя, время реакции водителя

1,0 и 1,5 с

соответственно; 2, 4 - то же,

для автомобилей с

задним расположением двигателя

5.4.13. Максимально

допустимую скорость на кривых в плане (в км/ч) определяют по условиям

устойчивости автомобиля при движении по покрытию, находящемуся в состоянии,

характерном для расчетного периода, и в случае необходимости учитывают

воздействия бокового ветра:

![]() ,

(5.4.7)

,

(5.4.7)

где ![]() - коэффициент поперечного сцепления;

- коэффициент поперечного сцепления;

![]() - поперечный уклон виража;

- поперечный уклон виража;

q - коэффициент

бокового давления, назначаемый в зависимости от скорости ветра (табл. 5.4.5).

Таблица 5.4.5

┌─────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐

│Скорость

ветра, м/с │ 20

│ 30 │

40 │ 50

│

├─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Коэффициент

q для автомобилей: │ │ │ │ │

│легковые

автомобили │ 0,010

│ 0,022 │

0,040 │ 0,063

│

├─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Микроавтобусы │ 0,013

│ 0,029 │

0,053 │ 0,081

│

└─────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

5.4.14. Вычисленные

значения максимальной скорости для каждого сезона года в прямом и обратном

направлениях движения наносят на линейный график и используют для оценки

безопасности движения. При этом на участках, где на ограничение скорости влияет

несколько параметров дорог, принимают меньшее ее значение.

Оценка безопасности

движения по сезонным

графикам

коэффициентов аварийности

5.4.15. Для учета

влияния погодно-климатических факторов на безопасность движения и оценки

изменения условий движения в различные сезоны года строят сезонные графики

коэффициентов аварийности.

5.4.16. Для

проектируемых дорог частные коэффициенты аварийности принимают исходя из

ожидаемого изменения параметров геометрических элементов дорог в разные сезоны

года. Для этого проектные значения параметров умножают на поправочные

коэффициенты (табл. 5.4.6). По полученным значениям геометрических параметров

дорог в разные периоды года определяют частные коэффициенты аварийности.

Таблица 5.4.6

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐

│ Учитываемый фактор │

Значения поправочных коэффициентов

│

│ │ для различных сезонов года │

│

├─────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│ │лето

│ осень │

зима │ весна

│

├──────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 1 │ 2

│ 3 │

4 │ 5

│

├──────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│Сезонные

колебания интенсивности │ 1,0

│1,2 - 1,4 │0,7 - 1,0 │

0,8 │

│и

состава движения

│ │ <1>

│ <2> │ │

├──────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│Эффективная

используемая ширина │ │ │ │ │

│проезжей

части в связи │ │ │ │ │

│с

образованием снежных отложений

│ │ │ │ │

│или

наличием грязных обочин:

│ │ │ │ │

│

при неукрепленных обочинах │

1,0 │0,96 - │0,8 -

0,98│0,95 - 1,0│

│ │ │ 1,00│ <1>

│ │

├──────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│

при укрепленных обочинах │

1,0 │ 1,0 │0,95 - 1,0│ 1,0

│

│и

наличии краевых полос

│ │ │ │ │

├──────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│Уменьшение

ширины обочин за счет │ │ │ │ │

│образования

снежных отложений │ │ │ │ │

│на

обочинах:

│ │ │ │ │

│

неукрепленных │

1,0 │0,5 - 1,03│0,5 - 1,0 │0,5 - 1,0 │

│ │ │

<3> │ <3>

│ <3> │

├──────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│

укрепленных │

1,0 │ 1,0 │0,5 - 1,0 │ │

│ │ │ │ <3>

│ │

├──────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│Ограничение

видимости на кривых в │ 1,0 │

1,0 │0,7 - 1,0

│ 1,0 │

│плане

снежными валами, образующи- │

│ │ │ │

│мися

при очистке дороги от снега │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│Ограничение

видимости на прямых │ 1,0

│0,8 - 0,9 │0,7 - 0,9 │0,9 - 1,0 │

│участках

из-за снегопадов, туманов│ <4> │ │ │ │

│и

метелей

│ │ │ │ │

├──────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│Уменьшение

ширины проезжей части │ 1,0

│0,9 - 1,0 │0,8 - 1,0 │

1,0 │

│мостов

по сравнению с проезжей │ │ │ │ │

│частью

дороги из-за снежных │ │ │ │ │

│отложений

и наносов грязи │ │ │ │ │

│у

бордюра или тротуара

│ │ │ │ │

├──────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│Изменение

соотношения интенсив- │ │ │ │ │

│ности

движения по дорогам, │ │ │ │ │

│пересекающимся

в одном уровне: │ │ │ │ │

│

в связи с использованием │

1,0 │1,0 - 1,4 │0,9 - 1,0 │1,0 - 1,4 │

│съездов

на полевые дороги │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│

в связи с колебаниями интенсив- │

1,0 │1,2 - 1,4 │0,7 - 1,0 │0,8 - 0,9 │

│ности

движения по основной дороге │

│ │ │ │

├──────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│Изменение

видимости на пересече- │ 1,0

│ 1,0 │0,2 - 1,0 │ 1,0

│

│ниях

на одном уровне из-за │ │ │ <5>

│ │

│снеговых

валов на обочинах │ │ │ │ │

│и

снегозащитных насаждений

│ │ │ │ │

├──────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│Изменение

используемого числа │ │ │ │ │

│полос

движения на проезжей части │ │ │ │ │

│из-за

снежных отложений и грязных │

│ │ │ │

│обочин

на дорогах: │ │ │ │ │

│

с двумя и четырьмя полосами │

1,0 │ 1,0 │

1,0 │ 1,0

│

│движения │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│

с тремя полосами движения │

1,0 │ 0,67 │

0,67 │ 1,0

│

├──────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│Скользкость

покрытия │ 1,0

│0,7 - 1,0 │0,5 - 0,8 │0,8 - 1,0 │

└──────────────────────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴──────────┘

Примечания.

1. Верхний предел принимается для дорог I и II категорий, нижний - для III и IV

категорий.

2. Верхний

предел - для дорог III и IV категорий, нижний - для I и II категорий.

3. Большие

значения принимают при очистке обочин на всю ширину.

4.

Расстояние видимости летом по метеорологическим условиям принимают равным 500

м.

5. Меньшее

значение относится к пересечениям, на которых снежные валы из пределов

треугольника видимости не убираются.

Для существующих

дорог следует исходить из установленных наблюдениями параметров дорог в

различных погодно-климатических условиях.

5.4.17. Графики

коэффициентов аварийности для разных сезонов следует совмещать на одном бланке,

что дает возможность выявить опасные участки и оценить изменения степени их

опасности по сезонам года. На графиках следует также отмечать места ДТП с

указанием их вида.

5.4.18. При

построении сезонных графиков коэффициентов аварийности учитываются зоны влияния

дорожных элементов (табл. 5.4.7).

Таблица 5.4.7

┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐

│ Элемент дороги │ Зона влияния │

│

├─────────┬────────┬───────────┬───────────┤

│ │ зимой

│ осенью │ весной │

летом │

├──────────────────────────────┼─────────┴────────┴───────────┴───────────┤

│ Подъемы и спуски │ За вершиной подъема 100 м, │

│ │ у подошвы спуска 150 м │

├──────────────────────────────┼──────────────────┬───────────────────────┤

│Пересечения

в одном уровне: │ │ │

│

при наличии твердого покрытия│По 100 м в сторону│ По 50 м в каждую │

│на

пересекаемой дороге │ │ сторону │

├──────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤

│

при отсутствии твердого │ То же │По 100 - 150 м в каждую│

│покрытия

на пересекаемой │ │ сторону в зависимости

│

│дороге │ │ от типа грунта │

├──────────────────────────────┼──────────────────┴───────────────────────┤

│Кривые

в плане с обеспеченной │ По 50

м от начала и конца кривой │

│видимостью

при радиусах менее │

│

│400

м │

│

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Кривые

с необеспеченной │ По 100 м от начала и конца кривой │

│видимостью

при любом радиусе │ │

├──────────────────────────────┼──────────────────┬───────────────────────┤

│Мосты,

трубы и другие │По 100 м в

каждую │ По 75 м в каждую │

│сооружения │сторону от начала

│ сторону от начала │

│ │ и конца

сужения │ и конца сужения │

├──────────────────────────────┼──────────────────┴───────────────────────┤

│Пересечения

на разных уровнях │ В пределах между примыканиями к основной │

│ │ дороге переходно-скоростных полос │

│ │ или правоповоротных съездов │

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Автобусные

остановки │ По 100 м от границ │

│и

населенные пункты │

│

└──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

Раздел 6.

Оценка безопасности движения

на отдельных

участках дорог

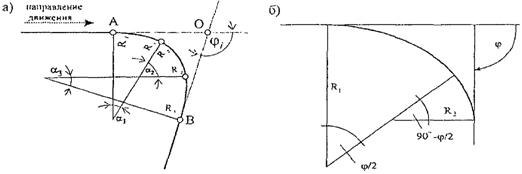

6.1. Пересечения автомобильных дорог в одном уровне

6.1.1. На

пересечениях в одном уровне безопасность движения зависит от направления и

интенсивности пересекающихся потоков, числа точек пересечения, разветвлений и

слияния потоков движения - конфликтных точек, а также от расстояния между этими

точками. Чем больше автомобилей проходит через конфликтную точку, тем больше

вероятность возникновения в ней дорожно-транспортного происшествия.

6.1.2. Опасность

конфликтной точки можно оценить по возможной аварийности в ней (количество ДТП

за 1 год):

![]() ,

(6.1)

,

(6.1)

где ![]() - относительная аварийность конфликтной точки

(принимается согласно табл. 6.1, 6.2);

- относительная аварийность конфликтной точки

(принимается согласно табл. 6.1, 6.2);

![]() ,

, ![]() - среднегодовая интенсивность движения

пересекающихся в данной конфликтной точке потоков, авт./сут;

- среднегодовая интенсивность движения

пересекающихся в данной конфликтной точке потоков, авт./сут;

![]() - коэффициент годовой неравномерности движения

(для европейской части РФ может быть принят согласно табл. 6.3, для других

областей - по данным изысканий и обследования дорог).

- коэффициент годовой неравномерности движения

(для европейской части РФ может быть принят согласно табл. 6.3, для других

областей - по данным изысканий и обследования дорог).

───────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────

Условия

│ Направление │

Характеристика │ Значения коэффициентов

движения

│ движения │

пересечения │

относительной аварийности

│ автомобилей

│

│ K

│ │ │ i

│ │ ├─────────────┬─────────────

│ │ │ не

│канализиро-

│ │

│оборудованное│ванное

│ │ │ пересечение

│пересечение

───────────┴────────────────┴──────────────────┴─────────────┴─────────────

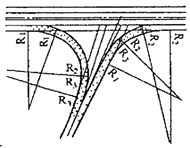

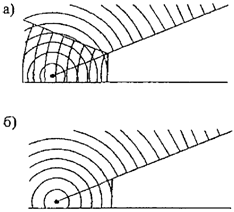

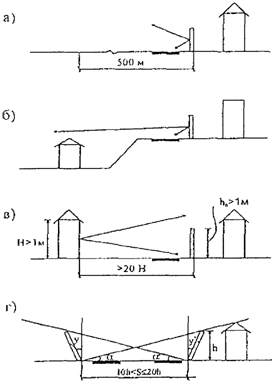

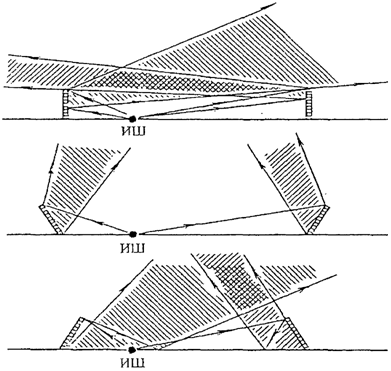

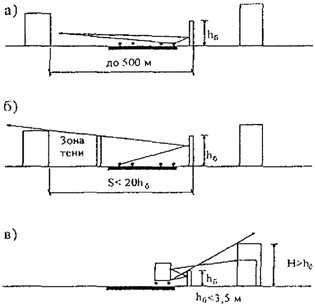

![]()

Слияние Правый поворот Радиус поворота:

потоков R < 15 м 0,0250 0,0200

R >= 15 м 0,0040 0,0020

R = 15 м, 0,0008 0,0008

переходные кривые

R = 15 м, 0,0003 0,0003

переходно-

скоростные полосы

переходные кривые

────────────────────────────────────────────────────────────────

![]()

Левый поворот R ? 10 м 0,0320 <*> 0,0022

10,0 < R <

25 м 0,0025 <*> 0,0017 <*>

10,0 < R <

25 м, 0,0005 0,0005

переходно-

скоростные полосы

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

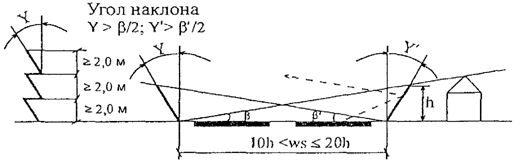

Пересечение Угол пересечения:

потоков 0 < ![]() < 30 0,0080 0,0040

< 30 0,0080 0,0040

30 < ![]() < 50 0,0050 0,0025

< 50 0,0050 0,0025

50 < ![]() < 75

0,0036 0,0018

< 75

0,0036 0,0018

75 < ![]() < 90 0,0056 0,0018

< 90 0,0056 0,0018

90 < ![]() < 120 0,0120 0,0060

< 120 0,0120 0,0060

120 < ![]() < 150

0,0210 0,0105

< 150

0,0210 0,0105

150 < ![]() < 180

0,0350 0,0175

< 180

0,0350 0,0175

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Разделение На правом Радиус поворота:

потоков повороте R < 15 м 0,0200 0,0200

R = 15 м 0,0060 0,0060

R > 15 м, 0,0005 0,0005

переходные кривые

R > 15 м, 0,0001 0,0001

переходные кривые

с переходно-

скоростной полосой

───────────────────────────────────────────────────────────────

![]()

На левом R ? 10 м 0,0300 0,0300

повороте 10 < R < 25 м 0,0040 0,0025

10 < R < 25

м, 0,0010

0,0010

переходно-

скоростные полосы

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Два

пово-

рачивающих

потока

![]()

Разделение

двух 0,0015 0,0010

потоков

Пересечение

двух 0,0020 0,0005

левоповоротных

потоков

Слияние двух 0,0025 0,0012

поворачивающих

потоков

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечание.

<*> Для определения ![]() в этом случае данные таблицы нужно умножить на

коэффициент

в этом случае данные таблицы нужно умножить на

коэффициент ![]() :

:

┌─────────────────────────────┬─────┬─────┬───────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│Угол

пересечения дорог, град.│до 30│ 40

│50 - 75│ 90 │

120 │ 150 │ 180 │

├─────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ K │ 1,8 │1,2 │

1,0 │1,2 │ 1,9 │ 2,1 │ 3,4 │

│ a │ │

│ │ │

│ │ │

└─────────────────────────────┴─────┴─────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

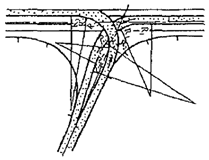

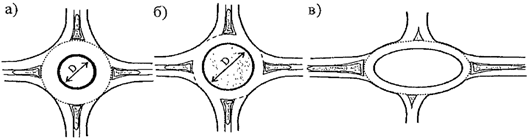

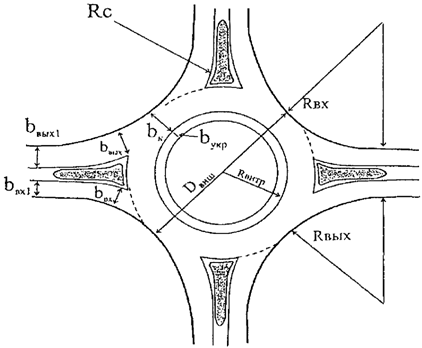

┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│

Характеристика маневра │

Радиус внутренней кромки кольца, м

│

│

├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│ │ 15

│ 20 │

25 │ 30

│ 40 │

50 │ 60

│

│

├──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤

│ │ Коэффициент аварийности │

├────────────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│Слияние

потоков: │ │ │ │ │ │ │ │

│

на многополосном

кольце│0,0040│0,0030│0,0022│0,0018│0,0013│0,0010│0,0008│

│при

радиусе съезда более│

│ │ │ │ │ │ │

│15

м; │ │ │ │ │ │ │ │

│

на однополосном кольце │0,0040│0,0030│0,0022│0,0015│0,0010│0,0007│0,0005│

│при

радиусе съезда менее│

│ │ │ │ │ │ │

│15

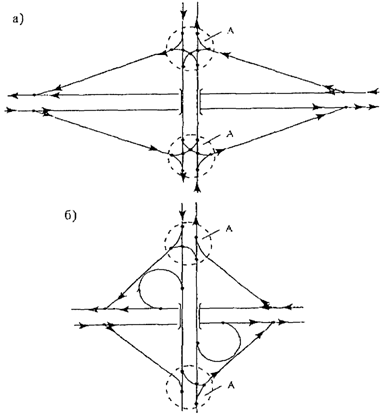

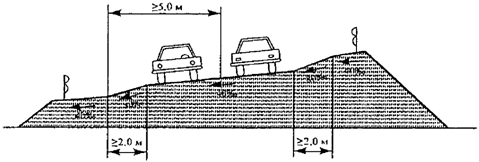

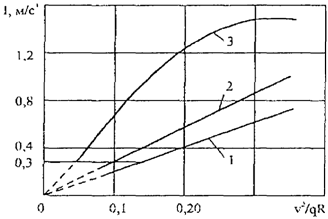

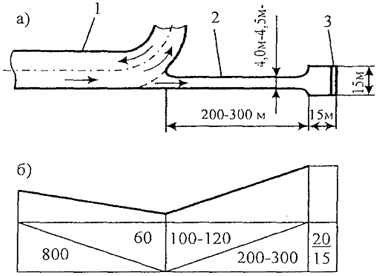

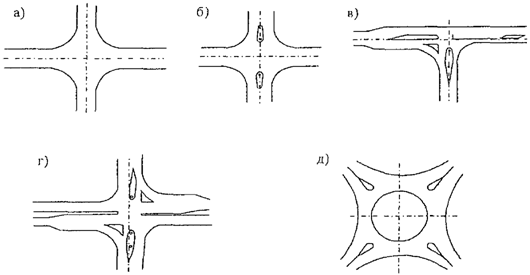

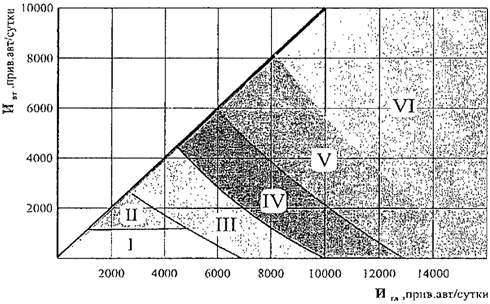

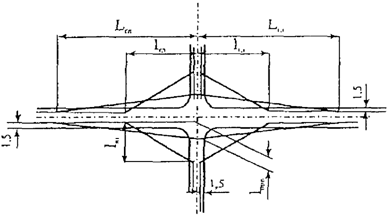

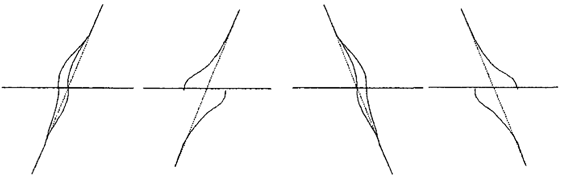

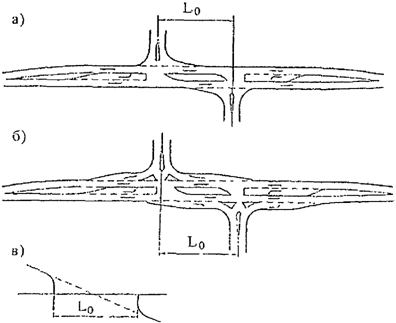

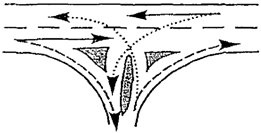

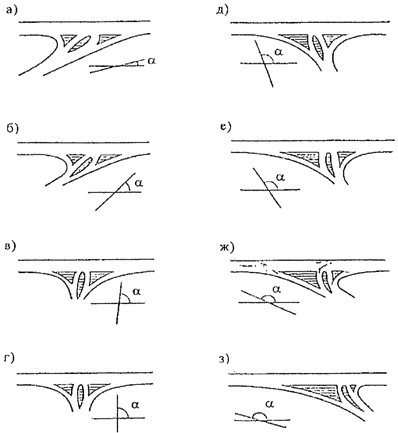

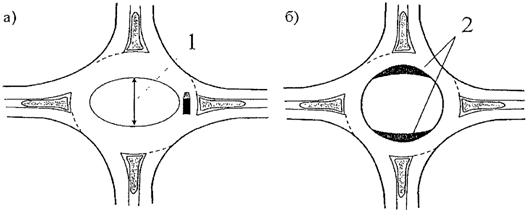

м; │ │ │ │ │ │ │ │