Утвержден

Приказом

Министерства

регионального

развития

Российской

Федерации

(Минрегион России)

от 29 декабря 2011

г. N 635/14

СВОД ПРАВИЛ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ

СНиП 2.04.02-84*

Water supply. Pipelines and portable water

treatment plants

СП 31.13330.2012

ОКС 93.030

Дата введения

1 января 2013 года

Предисловие

Цели и принципы

стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27

декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила

разработки - Постановлением Правительства Российской Федерации "О порядке

разработки и утверждения сводов правил" от 19 ноября 2008 г. N 858.

Сведения о

своде правил

1. Исполнители -

ООО "РОСЭКОСТРОЙ", ОАО "НИЦ "Строительство".

2. Внесен

Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство".

3. Подготовлен к

утверждению Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной

политики.

4. Утвержден

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион

России) от 29 декабря 2011 г. N 635/14 и введен в действие с 1 января 2013 г.

5. Зарегистрирован

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

(Росстандарт). Пересмотр СП 31.13330.2010 "СНиП 2.04.02-84*.

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

Информация об

изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом

информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений

и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях

"Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены

настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно

издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты".

Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в

информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика

(Минрегион России) в сети Интернет.

Введение

Актуализация

выполнена ООО "РОСЭКОСТРОЙ" при участии ОАО "НИЦ

Строительство".

Ответственные

исполнители: Г.М. Мирончик, А.О. Душко, Л.Л. Меньков, Е.Н. Жиров, С.А.

Кудрявцев (ООО "РОСЭКОСТРОЙ"), Р.Ш. Непаридзе (ООО

"Гипрокоммунводоканал"), М.Н. Сирота (ОАО "ЦНИИЭП инженерного

оборудования"), В.Н. Швецов (ОАО "ВНИИ ВодГЕО").

1. Область

применения

Настоящий свод

правил устанавливает обязательные требования, которые должны соблюдаться при

проектировании вновь строящихся и реконструируемых систем наружного

водоснабжения населенных пунктов и объектов народного хозяйства.

При разработке

проектов систем водоснабжения следует руководствоваться действующими на момент

проектирования нормативно-правовыми и техническими документами.

2.

Нормативные ссылки

В настоящем своде

правил приведены ссылки на следующие нормативные документы:

СП 5.13130.2009.

Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения

автоматические. Нормы и правила проектирования

СП 8.13130.2009.

Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного

водоснабжения. Требования пожарной безопасности

СП 10.13330.2009.

Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод.

Требования пожарной безопасности

СП 14.13330.2011

"СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах"

СП 18.13330.2011

"СНиП II-89-80*. Генеральные планы промышленных предприятий"

СП 20.13330.2011

"СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия"

СП 21.13330.2012

"СНиП 2.01.09-91. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и

просадочных грунтах"

СП 22.13330.2011

"СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений"

СП 25.13330.2012

"СНиП 2.02.04-88. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах"

СП 28.13330.2012

"СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии"

СП 30.13330.2012

"СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий"

СП 35.13330.2011

"СНиП 2.05.06-85*. Мосты и трубы"

СП 38.13330.2012

"СНиП 2.06.04-82*. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения

(волновые, ледовые и от судов)"

СП 42.13330.2011

"СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений"

СП 44.13330.2011

"СНиП 2.09.04-87*. Административные и бытовые здания"

СП 48.13330.2011

"СНиП 12-01-2004. Организация строительства"

СП 52.13330.2011

"СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение"

СП 56.13330.2011

"СНиП 31-03-2001. Производственные здания"

СП 72.13330.2012

"СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от

коррозии"

СП 80.13330.2012

"СНиП 3.07.01-85. Гидротехнические сооружения"

СП 129.13330.2012

"СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и

канализации"

ГОСТ Р 53187-2008.

Акустика. Шумовой мониторинг городских территорий

ГОСТ 17.1.1.04.

Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям

водопользования

ГОСТ 7890-93. Краны

мостовые однобалочные подвесные. Технические условия

ГОСТ 13015-2003.

Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические

требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

СанПиН

2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

3. Термины

и определения

В настоящем своде

правил использованы термины и определения по ГОСТ Р 53187, а также термины с

соответствующими определениями, приведенные в Приложении А.

4. Общие

положения

4.1. При

проектировании необходимо рассматривать целесообразность кооперирования систем

водоснабжения объектов независимо от их ведомственной принадлежности.

При этом проекты

водоснабжения объектов необходимо разрабатывать, как правило, одновременно с

проектами канализации и обязательным анализом баланса водопотребления и

отведения сточных вод.

4.2. Вода, наряду с

электрической и тепловой энергией, является энергетическим продуктом, в связи с

чем необходимо учитывать соответствующие требования к экономической

эффективности ее использования.

4.3. Качество воды,

подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать гигиеническим

требованиям санитарных правил и норм.

4.4. При

подготовке (очистке), транспортировании и хранении воды, используемой на

хозяйственно-питьевые нужды, следует применять оборудование, реагенты,

внутренние антикоррозионные покрытия, фильтрующие материалы, имеющие

санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие их безопасность в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области

санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

4.5. Качество воды,

подаваемой на производственные нужды, должно соответствовать технологическим

требованиям с учетом его влияния на выпускаемую продукцию и обеспечения

санитарно-гигиенических условий для обслуживающего персонала.

4.6. Качество воды,

подаваемой на поливку в самостоятельных поливочных водопроводах или сетях

производственного водопровода, должно удовлетворять санитарно-гигиеническим и

агротехническим требованиям.

4.7. В проектах

хозяйственно-питьевых водопроводов необходимо предусматривать зоны санитарной

охраны (ЗСО) источников водоснабжения, водопроводных сооружений, насосных

станций и водоводов.

4.8. Оборудование,

материалы и другая продукция должны обеспечивать безотказность при выполнении

нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи воды требуемого

качества.

Промышленная

продукция общего назначения должна учитывать особенности ее использования в

системах водоснабжения.

4.9. При

проектировании систем и сооружений водоснабжения должны предусматриваться

прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, автоматизация

технологических процессов и максимальная индустриализация строительно-монтажных

работ, а также обеспечение требований безопасности экологии, здоровья людей при

строительстве и эксплуатации систем.

4.10. Основные

технические решения, принимаемые в проектах, и очередность их осуществления

должны обосновываться сравнением показателей возможных вариантов.

Технико-экономические расчеты следует выполнять по тем вариантам, достоинства и

недостатки которых нельзя установить без расчетов.

Оптимальный вариант

определяется наименьшей величиной приведенных затрат с учетом сокращения

расходов материальных ресурсов, трудозатрат, электроэнергии и топлива, а также

воздействия на окружающую среду.

5.

Расчетные расходы воды и свободные напоры

Расчетные расходы

воды

5.1. При

проектировании систем водоснабжения населенных пунктов удельное среднесуточное

(за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения должно

приниматься по таблице 1.

Примечание. Выбор

удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице 1, должен

производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника

водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и

местных условий.

Таблица 1

Удельное

среднесуточное (за год) водопотребление

на

хозяйственно-питьевые нужды населения

|

Степень благоустройства районов |

Удельное хозяйственно-питьевое |

|

Застройка

зданиями, оборудованными |

125 - 160 |

|

То

же, с ванными и местными |

160 - 230 |

|

То

же, с централизованным горячим |

220 - 280 |

|

Примечания. 1. Для районов застройки

зданиями с водопользованием из |

|

5.2. Расчетный

(средний за год) суточный расход воды ![]() ,

м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте следует определять

по формуле

,

м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте следует определять

по формуле

![]() , (1)

, (1)

где ![]() - удельное водопотребление, принимаемое по

таблице 1;

- удельное водопотребление, принимаемое по

таблице 1;

![]() - расчетное число жителей в районах жилой

застройки с различной степенью благоустройства.

- расчетное число жителей в районах жилой

застройки с различной степенью благоустройства.

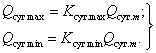

Расчетные расходы

воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления ![]() ,

м3/сут, следует определять:

,

м3/сут, следует определять:

(2)

(2)

Коэффициент

суточной неравномерности водопотребления ![]() ,

учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень

благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням

недели, принимать равным:

,

учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень

благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням

недели, принимать равным:

![]() ;

; ![]() .

.

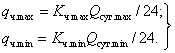

Расчетные часовые

расходы воды ![]() ,

м3/ч, должны определяться по формулам:

,

м3/ч, должны определяться по формулам:

(3)

(3)

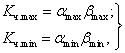

Коэффициент часовой

неравномерности водопотребления ![]() следует определять из выражений:

следует определять из выражений:

(4)

(4)

где ![]() - коэффициент, учитывающий степень

благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия,

принимаемые

- коэффициент, учитывающий степень

благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия,

принимаемые ![]() ;

; ![]() ;

;

![]() - коэффициент, учитывающий число жителей в

населенном пункте, принимаемый по таблице 2.

- коэффициент, учитывающий число жителей в

населенном пункте, принимаемый по таблице 2.

Таблица 2

Значение

коэффициента ![]() в зависимости

в зависимости

от численности

жителей

┌───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Коэффи-│ Численность жителей,

тыс. чел. │

│циент

├────┬────┬────┬────┬────┬────┬───┬───┬───┬───┬────┬───┬───┬────┬───┬────┬─────┤

│ │ До │0,15│0,2

│0,3 │0,5 │0,75│ 1 │1,5│2,5│ 4

│ 6 │10 │20 │ 50

│100│300 │1000 │

│ │0,1 │ │

│ │ │

│ │ │

│ │ │

│ │ │

│ │ и

│

│ │ │

│ │ │

│ │ │

│ │ │

│ │ │

│ │ │более│

├───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼────┼─────┤

│бета │4,5 │ 4 │3,5 │ 3 │2,5 │2,2 │ 2

│1,8│1,6│1,5│1,4 │1,3│1,2│1,15│1,1│1,05│ 1

│

│ max│ │

│ │ │

│ │ │

│ │ │ │

│ │ │

│ │ │

├───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼────┼─────┤

│бета

│0,01│0,01│0,02│0,03│0,05│0,07│0,1│0,1│0,1│0,2│0,25│0,4│0,5│0,6

│0,7│0,85│ 1 │

│ min│ │

│ │ │

│ │ │

│ │

│ │ │

│ │ │

│ │

├───────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴────┴───┴────┴─────┤

│ Примечания. 1. Коэффициент бета при

определении расходов воды

для │

│расчета

сооружений, водоводов и линий сети следует принимать в зависимости │

│от

численности обслуживаемых жителей, а

при зонном водоснабжении

- от │

│численности

жителей в каждой зоне.

│

│ 2. Коэффициент бета следует принимать при определении

напоров на │

│ max

│

│выходе из

насосных станций или

высотного положения башни

(напорных │

│резервуаров),

необходимого для обеспечения требуемых

свободных напоров │

│в сети

в периоды максимального

водоотбора в сутки

максимального │

│водопотребления,

а коэффициент бета - при определении

излишних напоров │

│ min

│

│в сети

в периоды минимального

водоотбора в сутки

минимального │

│водопотребления.

│

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5.3. Расходы воды

на поливку в населенных пунктах и на территории промышленных предприятий должны

приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида

насаждений, климатических и других местных условий по таблице 3.

Таблица 3

Расходы воды на

поливку в населенных пунктах

и на территории

промышленных предприятий

|

Назначение воды |

Единица

|

Расход воды |

|

Механизированная

мойка усовершенствованных |

1 мойка

|

1,2 - 1,5 |

|

Механизированная

поливка усовершенствованных |

1

поливка |

0,3 - 0,4 |

|

Поливка

вручную (из шлангов) |

1

поливка |

0,4 - 0,5 |

|

Поливка

городских зеленых насаждений |

1

поливка |

3 - 4 |

|

Поливка

газонов и цветников |

1

поливка |

4 - 6 |

|

Поливка

посадок в грунтовых зимних теплицах |

1 сут

|

15 |

|

Поливка

посадок в стеллажных зимних и |

1 сут

|

6 |

|

Поливка

посадок на приусадебных участках |

1 сут

|

3 - 15 |

|

Поливка

посадок на приусадебных участках |

1 сут

|

10 - 15 |

|

Примечания. 1.

При отсутствии данных

о площадях по

видам |

||

5.4. Расходы воды

на хозяйственно-питьевые нужды и пользование душами на промышленных

предприятиях должны определяться в соответствии с требованиями СП 30.13330, СП

56.13330.

При этом

коэффициент часовой неравномерности водопотребления на хозяйственно-питьевые

нужды на промышленных предприятиях следует принимать:

2,5 - для цехов с

тепловыделением более 80 кДж (20 ккал) на 1 м3/ч;

3 - для остальных

цехов.

5.5. Расходы воды

на содержание и поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и

комплексах должны приниматься по ведомственным нормативным документам.

5.6. Расходы воды

на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий

должны определяться на основании технологических данных.

5.7. Распределение

расходов по часам суток в населенных пунктах, на промышленных и

сельскохозяйственных предприятиях следует принимать на основании расчетных

графиков водопотребления.

5.8. При построении

расчетных графиков следует исходить из принимаемых в проекте технических

решений, исключающих совпадение по времени максимальных отборов воды из сети на

различные нужды (устройство на крупных промышленных предприятиях регулирующих

емкостей, пополняемых по заданному графику, подача воды на поливку территории и

на заполнение поливочных машин из специальных регулирующих емкостей или через

устройства, прекращающие подачу воды при снижении свободного напора до

заданного предела, и т.п.).

Расчетные графики

отборов воды на различные нужды, производимых из сети без указанного контроля,

должны приниматься совпадающими по времени с графиками хозяйственно-питьевого

водопотребления.

5.9. Удельное

водопотребление для определения расчетных расходов воды в отдельных жилых и

общественных зданиях при необходимости учета сосредоточенных расходов следует

принимать в соответствии с требованиями СП 30.13330.

Обеспечение

требований пожарной безопасности

5.10. Вопросы

обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного

водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное

количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях

водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений,

строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать

согласно Федеральному закону [1], а также СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.13130.

Свободные напоры

5.11. Минимальный

свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном

хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли

должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей

этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.

Примечания. 1. В

часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого,

допускается принимать равным 3 м, при этом должна обеспечиваться подача воды в

емкости для хранения.

2. Для отдельных

многоэтажных зданий или группы их, расположенных в районах с меньшей этажностью

застройки или на повышенных местах, допускается предусматривать местные

насосные установки для повышения напора.

3. Свободный напор

в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м.

5.12. Свободный

напор в наружной сети производственного водопровода должен приниматься по

технологическим данным.

5.13. Свободный

напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей не

должен превышать 60 м.

Примечания. 1.

Свободный напор в жилой застройке следует согласовывать с положениями СП

30.13330.

2. При напорах в

сети более 60 м для отдельных зданий или районов следует предусматривать

установку регуляторов давления или зонирование системы водоснабжения.

6.

Источники водоснабжения

6.1. В качестве

источника водоснабжения следует рассматривать водотоки (реки, каналы), водоемы

(озера, водохранилища, пруды), моря, подземные воды (водоносные пласты,

подрусловые, шахтные и другие воды).

Для

производственного водоснабжения промышленных предприятий следует рассматривать

возможность использования очищенных сточных вод.

В качестве

источника водоснабжения могут быть использованы наливные водохранилища с

подводом к ним воды из естественных поверхностных источников.

Примечание. В

системе водоснабжения допускается использование нескольких источников с

различными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками.

6.2. Выбор

источника водоснабжения должен быть обоснован результатами топографических,

гидрологических, гидрогеологических, ихтиологических, гидрохимических,

гидробиологических, гидротермических и других изысканий и санитарных

обследований.

6.3. Выбор

источника хозяйственно-питьевого водоснабжения должен производиться в

соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.1.04.

Выбор источника

производственного водоснабжения следует производить с учетом требований,

предъявляемых потребителями к качеству воды.

Принятые к

использованию источники водоснабжения подлежат согласованию в соответствии с

действующим законодательством.

6.4. Для

хозяйственно-питьевых водопроводов должны максимально использоваться имеющиеся

ресурсы подземных вод, удовлетворяющие санитарно-гигиеническим требованиям.

При недостаточных

эксплуатационных запасах естественных подземных вод следует рассматривать

возможность их увеличения за счет искусственного пополнения.

6.5. Использование

подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с хозяйственно-питьевым

водоснабжением, как правило, не допускается. В районах, где отсутствуют

необходимые поверхностные водоисточники и имеются достаточные запасы подземных

вод питьевого качества, допускается использование этих вод на производственные

и поливочные нужды с разрешения органов по регулированию использования и охране

вод.

6.6. Для производственного

и хозяйственно-питьевого водоснабжения при соответствующей обработке воды и

соблюдении санитарных требований допускается использование минерализованных и

геотермальных вод.

6.7. Обеспеченность

среднемесячных расходов воды поверхностных источников должна приниматься по

таблице 4 в зависимости от категории системы водоснабжения, определяемой

согласно 7.4.

|

Категория системы |

Обеспеченность минимальных

среднемесячных |

|

I |

95 |

|

II |

90 |

|

III |

85 |

6.8. При оценке

использования водных ресурсов для целей водоснабжения следует учитывать:

расходный режим и

водохозяйственный баланс по источнику с прогнозом на 15 - 20 лет;

требования к

качеству воды, предъявляемые потребителями;

качественную

характеристику воды в источнике с указанием агрессивности воды и прогноз

возможного изменения ее качества с учетом поступления сточных вод;

качественные и

количественные характеристики наносов и сора, их режим, перемещение донных

отложений, устойчивость берегов;

наличие

вечномерзлых грунтов, возможность промерзания и пересыхания источника, наличие

снежных лавин и селевых явлений (на горных водотоках), а также других стихийных

природных явлений в водосборном бассейне источника;

осенне-зимний режим

источника и характер льдошуговых явлений в нем;

температуру воды по

месяцам года и развития фитопланктона на различной глубине;

характерные

особенности весеннего вскрытия источника и половодья (для равнинных водотоков),

прохождения весенне-летних паводков (для горных водотоков);

запасы и условия

питания подземных вод, а также возможное их нарушение в результате изменения

природных условий, устройства водохранилищ или дренажа, искусственной откачки

воды и т.п.;

качество и

температуру подземных вод;

возможность

искусственного пополнения и образования запасов подземных вод;

требования

уполномоченных государственных органов по регулированию и охране вод,

санитарно-эпидемиологической службы, рыбоохраны и др.

6.9. При оценке

достаточности водных ресурсов поверхностных источников водоснабжения необходимо

обеспечивать ниже места водоотбора гарантированный расход воды, необходимый в

каждом сезоне года для удовлетворения потребностей в воде расположенных ниже по

течению населенных пунктов, промышленных предприятий, сельского хозяйства,

рыбного хозяйства, судоходства и других видов водопользования, а также для

обеспечения санитарных требований по охране источников водоснабжения.

6.10. В случае

недостаточного расхода воды в поверхностном источнике следует предусматривать

регулирование естественного стока воды в пределах одного гидрологического года

(сезонное регулирование) или многолетнего периода (многолетнее регулирование),

а также переброску воды из других, более многоводных поверхностных источников.

Примечание. Степень

обеспечения отдельных водопотребителей при недостаточности имеющихся расходов

воды в источнике и затруднительности или высокой стоимости их увеличения

определяется по согласованию с уполномоченными государственными органами.

6.11. Оценку

ресурсов подземных вод следует производить на основании материалов

гидрогеологических поисков, разведки и исследований.

7. Схемы и

системы водоснабжения

7.1. Выбор схемы и

системы водоснабжения следует производить на основании сопоставления возможных

вариантов ее осуществления с учетом особенностей объекта или группы объектов,

требуемых расходов воды на различных этапах их развития, источников

водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи.

7.2. Сопоставлением

вариантов должны быть обоснованы:

источники

водоснабжения и использование их для тех или иных потребителей;

степень

централизации системы и целесообразность выделения локальных систем

водоснабжения;

объединение или

разделение сооружений, водоводов и сетей различного назначения;

зонирование системы

водоснабжения, использование регулирующих емкостей, применение станций

регулирования и насосных станций подкачки;

применение

объединенных или локальных систем оборотного водоснабжения;

использование

отработанных вод одних предприятий (цехов, установок, технологических линий)

для производства нужд других предприятий (цехов, установок, технологических

линий), а также поливки территории и зеленых насаждений;

использование

очищенных производственных и бытовых сточных вод, а также аккумулированного

поверхностного стока для производственного водоснабжения и обводнения водоемов

и болот;

целесообразность

организации замкнутых циклов или создание замкнутых систем водопользования;

очередность

строительства и ввода в действие элементов системы по пусковым комплексам.

7.3.

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов в зависимости от

местных условий и принятой схемы водоснабжения должна обеспечить:

хозяйственно-питьевое

водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых

предприятий;

хозяйственно-питьевое

водопотребление на предприятиях;

производственные

нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода

питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение

отдельного водопровода;

тушение пожаров;

собственные нужды

станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.д.

При обосновании

допускается устройство самостоятельного водопровода для:

поливки и мойки

территорий (улиц, проездов, площадей, зеленых насаждений), работы фонтанов и

т.п.;

поливки посадок в

теплицах, парниках и на открытых участках, а также приусадебных участков.

7.4.

Централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды

подразделяются на три категории.

Первая категория.

Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30%

расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого

аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна

превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного

предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных

элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но

не более чем на 10 мин.

Вторая категория.

Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории;

длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды

или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения

поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не

более чем на 6 ч.

Третья категория.

Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории;

длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды

при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем

на 24 ч.

Объединенные

хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при

численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой

категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к

третьей категории.

Категорию

сельскохозяйственных групповых водопроводов следует принимать по населенному

пункту с наибольшей численностью жителей.

При необходимости

повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды промышленных и

сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов, установок) следует

предусматривать локальные системы водоснабжения.

Проекты локальных

систем, обеспечивающих технические требования объектов, должны рассматриваться

и утверждаться совместно с проектами этих объектов.

Категорию отдельных

элементов систем водоснабжения необходимо устанавливать в зависимости от их

функционального значения в общей системе водоснабжения.

Элементы систем

водоснабжения второй категории, повреждения которых могут нарушить подачу воды

на пожаротушение, должны относиться к первой категории.

7.5. При разработке

схемы и системы водоснабжения следует давать техническую, экономическую и

санитарную оценки существующих сооружений, водоводов и сетей и обосновывать

степень их дальнейшего использования с учетом затрат по реконструкции и

интенсификации их работы.

7.6. Системы

водоснабжения, обеспечивающие противопожарные нужды, следует проектировать в

соответствии с указаниями СП 8.13130.

7.7. Водозаборные

сооружения, водоводы, станции водоподготовки должны, как правило,

рассчитываться на средний часовой расход в сутки максимального водопотребления.

7.8. Расчеты

совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и

регулирующих емкостей следует производить в объеме, необходимом для обоснования

системы подачи и распределения воды на расчетный срок, установления очередности

ее осуществления, подбора насосного оборудования и определения требуемых

объемов регулирующих емкостей и их расположения для каждой очереди

строительства.

7.9. Для

систем водоснабжения населенных пунктов расчеты совместной работы водоводов,

водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей следует, как

правило, выполнять для следующих характерных режимов подачи воды:

в сутки

максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых

расходов, а также максимального часового расхода воды на пожаротушение;

в сутки среднего

потребления - среднего часового расхода;

в сутки

минимального водопотребления - минимального часового расхода.

Проведение расчетов

для других режимов водопотребления, а также отказ от проведения расчетов для

одного или нескольких из указанных режимов допускается при обосновании

достаточности проведенных расчетов для выявления условий совместной работы

водоводов, насосных станций, регулирующих емкостей и распределительных сетей

при всех характерных режимах водопотребления.

Примечание. При расчете

сооружений, водоводов и сетей на период пожаротушения аварийное выключение

водоводов и линий кольцевых сетей, а также секций и блоков сооружений не

учитывается.

7.10. При

разработке схемы водоснабжения должен быть установлен перечень параметров, контроль

которых необходим для последующей систематической проверки силами

эксплуатационного персонала соответствия проекту фактических расходов воды и

коэффициентов неравномерности водопотребления, а также фактических

характеристик оборудования, сооружений и устройств. Для осуществления контроля

в соответствующих разделах проекта должна быть предусмотрена установка

необходимых для этого приборов и аппаратуры.

Сооружения для

забора подземных вод. Общие указания

8.1. Выбор типа и

схемы размещения водозаборных сооружений следует производить исходя из

геологических, гидрогеологических и санитарных условий района.

8.2. При

проектировании новых и расширении существующих водозаборов должны учитываться

условия взаимодействия их с существующими водозаборами на соседних участках, а

также их влияние на окружающую природную среду (поверхностный сток,

растительность и др.).

8.3. В водозаборах

подземных вод применяются следующие водоприемные сооружения: водозаборные

скважины, шахтные колодцы, горизонтальные водозаборы, комбинированные

водозаборы, каптажи родников.

Водозаборные

скважины

8.4. В проектах

скважин должен быть указан способ бурения и определены конструкции скважины, ее

глубина, диаметры колонн труб, тип водоприемной части, водоподъемника и

оголовка скважины, а также порядок их опробования.

8.5. В конструкции

скважины необходимо предусматривать возможность проведения замера дебита,

уровня и отбора проб воды, а также производства ремонтно-восстановительных

работ при применении импульсных, реагентных и комбинированных методов

регенерации при эксплуатации скважин.

8.6. Диаметр

эксплуатационной колонны труб в скважинах следует принимать при установке

насосов: с электродвигателем над скважиной - на 50 мм больше номинального диаметра

насоса; с погружным электродвигателем - равным номинальному диаметру насоса.

8.7. В зависимости

от местных условий и оборудования устье скважины следует, как правило,

располагать в наземном павильоне или подземной камере.

8.8. Габариты

павильона и подземной камеры в плане следует принимать из условия размещения в

нем электродвигателя, электрооборудования и контрольно-измерительных приборов

(КИП).

Высоту наземного

павильона и подземной камеры следует принимать в зависимости от габаритов

оборудования, но не менее 2,4 м.

8.9. Верхняя часть

эксплуатационной колонны труб должна выступать над полом не менее чем на 0,5 м.

8.10. Конструкция

оголовка скважины должна обеспечивать полную герметизацию, исключающую

проникание в межтрубное и затрубное пространства скважины поверхностной воды и

загрязнений.

8.11. Монтаж и

демонтаж секций скважинных насосов следует предусматривать через люки,

располагаемые над устьем скважины, с применением средств механизации.

8.12. Количество

резервных скважин следует принимать по таблице 5.

Таблица 5

Количество

резервных скважин

для различных

категорий надежности

|

Число рабочих |

Количество

резервных скважин на водозаборе при категории |

||

|

I |

II |

III |

|

|

От

1 до 4 |

1 |

1 |

1 |

|

От

5 до 12 |

2 |

1 |

- |

|

13

и более |

20% |

10% |

- |

|

Примечания. 1. В зависимости от

гидрогеологических условий и

при |

|||

8.13. Существующие

на участке водозабора скважины, дальнейшее использование которых невозможно,

подлежат ликвидации путем тампонажа.

8.14. Фильтры в

скважинах следует устанавливать в рыхлых, неустойчивых скальных и полускальных

породах.

8.15.

Конструкцию и размеры фильтра следует принимать в зависимости от

гидрогеологических условий, дебита и режима эксплуатации.

8.16. Конечный диаметр

обсадной трубы при ударном бурении должен быть больше наружного диаметра

фильтра не менее чем на 50 мм, а при обсыпке фильтра гравием - не менее чем на

100 мм.

При роторном

способе бурения без крепления стенок трубами конечный диаметр скважин должен быть

больше наружного диаметра фильтра не менее чем на 100 мм.

8.17. Длину рабочей

части фильтра в напорных водоносных пластах мощностью до 10 м следует принимать

равной мощности пласта; в безнапорных - мощности пласта за вычетом

эксплуатационного понижения уровня воды в скважине (фильтр, как правило, должен

быть затоплен) с учетом 8.18.

В водоносных

пластах мощностью более 10 м длину рабочей части фильтра следует определять с

учетом водопроницаемости пород, производительности скважин и конструкции

фильтра.

8.18.

Рабочую часть фильтра следует устанавливать на расстоянии от кровли и подошвы

водоносного пласта не менее 0,5 - 1 м.

8.19. При

использовании нескольких водоносных пластов рабочие части фильтров следует

устанавливать в каждом водоносном пласте и соединять между собой глухими

трубами (перекрывающими слабоводопроницаемые слои).

8.20. Верхняя часть

надфильтровой трубы должна быть выше башмака обсадной колонны не менее чем на 3

м при глубине скважины до 50 м и не менее чем на 5 м при глубине скважины более

50 м; при этом между обсадной колонной и надфильтровой трубой при необходимости

должен быть установлен сальник.

8.21. Длину

отстойника следует принимать не более 2 м.

8.22. Бесфильтровые

конструкции скважин для забора подземных вод из рыхлых песчаных отложений

следует принимать при условии, когда над ними залегают устойчивые породы.

8.23. После

окончания бурения скважин и оборудования их фильтрами необходимо

предусматривать прокачку, а при роторном бурении с глинистым раствором -

разглинизацию до полного осветления воды.

8.24. Для

установления соответствия фактического дебита водозаборных скважин принятому в

проекте необходимо предусматривать их опробование откачками.

Шахтные колодцы

8.25. Шахтные

колодцы следует применять, как правило, в первых от поверхности безнапорных

водоносных пластах, сложенных рыхлыми породами и залегающих на глубине до 30 м.

8.26. При мощности

водоносного пласта до 3 м следует предусматривать шахтные колодцы совершенного

типа с вскрытием всей мощности пласта; при большей мощности допускаются

совершенные и несовершенные колодцы с вскрытием части пласта.

8.27. При

расположении водоприемной части в песчаных грунтах на дне колодца необходимо

предусматривать обратный песчано-гравийный фильтр или фильтр из пористого

бетона, а в стенках водоприемной части колодцев - фильтры из пористого бетона

или гравийные.

8.28. Обратный

фильтр следует принимать из нескольких слоев песка и гравия толщиной по 0,1 -

0,15 м каждый, общей толщиной 0,4 - 0,6 м с укладкой в нижнюю часть фильтра

мелких, а в верхнюю - крупных фракций.

8.29. Механический

состав отдельных слоев фильтра и соотношение между средними диаметрами зерен

смежных слоев фильтра следует принимать в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

Механический состав

отдельных слоев фильтра

и соотношение между

средними диаметрами зерен

смежных слоев

фильтра

|

Породы водоносных пластов |

Типы и конструкции фильтров |

|

Скальные

и полускальные |

Фильтры-каркасы

(без дополнительной |

|

Гравий,

гравелистый песок |

Фильтры

стержневые и трубчатые |

|

Пески

крупные с преобладающим |

То

же |

|

Пески

среднезернистые |

Фильтры

стержневые и трубчатые |

|

Пески

мелкозернистые |

Фильтры

стержневые и трубчатые |

8.30. Верх шахтных

колодцев должен быть выше поверхности земли не менее чем на 0,8 м. При этом

вокруг колодцев должна предусматриваться отмостка шириной 1 - 2 м с уклоном 0,1

от колодца. Вокруг колодцев, подающих воду для хозяйственно-питьевых нужд,

кроме того, следует предусматривать устройство замка из глины или жирного

суглинка глубиной 1,5 - 2 м и шириной 0,5 м.

8.31. В

колодцах необходимо предусматривать вентиляционную трубу, выведенную выше

поверхности земли не менее чем на 2 м. Отверстие вентиляционной трубы должно

защищаться колпаком с сеткой.

Горизонтальные

водозаборы

8.32.

Горизонтальные водозаборы следует предусматривать, как правило, на глубине до 8

м в безнапорных водоносных пластах, преимущественно вблизи поверхностных

водотоков. Они могут проектироваться в виде каменно-щебеночной дрены, трубчатой

дрены, водосборной галереи или водосборной штольни.

8.33. Водозаборы в

виде каменно-щебеночной дрены рекомендуется предусматривать для систем

временного водоснабжения.

Трубчатые дрены

следует проектировать на глубине 5 - 8 м для водозаборов второй и третьей

категорий.

Для водозаборов

первой и второй категорий должны приниматься, как правило, водосборные галереи.

Водозаборы в виде

штольни следует принимать в соответствующих орографических условиях.

8.34. Для

исключения выноса частиц породы из водоносного пласта при проектировании

водоприемной части горизонтальных водозаборов должен предусматриваться обратный

фильтр из двух-трех слоев.

8.35. Механический

состав отдельных слоев обратного фильтра следует определять расчетом.

Толщина отдельных

слоев фильтра должна быть не менее 15 см.

8.36. Для

водозабора в виде каменно-щебеночной дрены прием воды следует предусматривать

через щебеночную призму размером 30 x 30 или 50 x 50 см, уложенную на дно

траншеи, с устройством обратного фильтра.

Каменно-щебеночную

дрену следует принимать с уклоном 0,01 - 0,05 в сторону водосборного колодца.

8.37. Водоприемную

часть водозаборов из трубчатых дрен следует принимать из керамических,

хризотилцементных, железобетонных и пластмассовых труб с круглыми или щелевыми

отверстиями с боков и в верхней части трубы; нижняя часть трубы (не более 1/3

по высоте) должна быть без отверстий. Минимальный диаметр труб следует

принимать 150 мм.

Примечание.

Применение металлических перфорированных труб допускается при обосновании.

8.38. Определение

диаметров трубопроводов горизонтальных водозаборов следует производить для

периода низкого стояния уровня грунтовых вод, расчетное наполнение принимать

0,5 диаметра трубы.

8.39. Уклоны в

сторону водосборного колодца должны быть не менее:

0,007 - при

диаметре 150 мм;

0,005 - при

диаметре 200 мм;

0,004 - при

диаметре 250 мм;

0,003 - при диаметре

300 мм;

0,002 - при

диаметре 400 мм;

0,001 - при

диаметре 500 мм.

Скорость течения

воды в трубах должна приниматься не менее 0,7 м/с.

8.40. Водоприемные

галереи следует принимать из железобетона с щелевыми отверстиями или окнами с

козырьками.

8.41. Под

железобетонными звеньями галереи должно предусматриваться основание,

исключающее осадку их относительно друг друга. С боков галереи в пределах ее

водоприемной части следует предусмотреть устройство обратного фильтра.

8.42.

Горизонтальные водозаборы должны быть защищены от попадания в них поверхностных

вод.

8.43. Для

наблюдения за работой трубчатых и галерейных водозаборов, их вентиляции и

ремонта следует принимать смотровые колодцы, расстояние между которыми должно

быть не более 50 м для трубчатых водозаборов диаметром от 150 до 500 мм, и 75 м

- при диаметре более 500 мм; для галерейных водозаборов - 100 - 150 м.

Смотровые колодцы

следует предусматривать также в местах изменения направления водоприемной части

в плане и вертикальной плоскости.

8.44. Смотровые

колодцы следует принимать диаметром 1 м; верх колодца должен возвышаться не

менее чем на 0,2 м над поверхностью земли; вокруг колодцев должна быть сделана

водонепроницаемая отмостка шириной не менее 1 м и глиняный замок; колодцы

должны быть оборудованы вентиляционными трубами согласно 8.31.

8.45. Насосные

станции горизонтальных водозаборов следует, как правило, совмещать с

водосборным колодцем.

8.46.

Комбинированные горизонтальные водозаборы необходимо принимать в двухпластовых

системах с верхним безнапорным и нижним напорным водоносными пластами.

Водозабор следует предусматривать в виде горизонтальной трубчатой дрены,

каптирующей верхний безнапорный пласт, к которой снизу или сбоку подключены

патрубки фильтровых колонн вертикальных скважин-усилителей, заложенных в нижнем

пласте.

Лучевые водозаборы

8.47. Лучевые

водозаборы следует предусматривать в водоносных пластах, кровля которых

расположена от поверхности земли на глубине не более 15 - 20 м и мощность

водоносного пласта не превышает 20 м.

Примечание. Лучевые

водозаборы в галечниковых грунтах при крупности фракций D >= 70 мм, при

наличии в водоносных породах включений валунов в количестве более 10% и в

илистых мелкозернистых породах применять не рекомендуется.

8.48. В

неоднородных или мощных однородных водоносных пластах следует применять

многоярусные лучевые водозаборы с лучами, расположенными на разных отметках.

8.49. Водосборный

колодец при производительности водозабора до 150 - 200 л/с и в благоприятных

гидрогеологических и гидрохимических условиях следует предусматривать

односекционным; при производительности водозабора свыше 200 л/с водосборный

колодец должен быть разделен на две секции.

8.50. Лучи длиной

60 м и более следует принимать телескопической конструкции с уменьшением

диаметра труб.

8.51. При длине

лучей меньше 30 м в однородных водоносных пластах угол между лучами должен быть

не менее 30°.

8.52. Водоприемные

лучи должны приниматься из стальных перфорированных или щелевых труб со

скважностью не более 20%; на водоприемных лучах в водосборных колодцах следует

предусматривать установку задвижек.

Каптаж родников

8.53. Каптажные

устройства (водосборные камеры или неглубокие опускные колодцы) следует

применять для захвата подземных вод из родников.

8.54. Захват воды

из восходящего родника следует осуществлять через дно каптажной камеры, из

нисходящего - через отверстия в стене камеры.

8.55. При каптаже

родников из трещиноватых пород прием воды в каптажной камере допускается

осуществлять без фильтров, а из рыхлых пород - через фильтры.

8.56. Каптажные

камеры должны быть защищены от поверхностных загрязнений, промерзания и

затопления поверхностными водами.

8.57. В каптажной

камере следует предусматривать переливную трубу, рассчитанную на наибольший

дебит родника, с установкой на конце клапана-захлопки, вентиляционную трубу

согласно 8.31 и спускную трубу диаметром не менее 100 мм.

8.58. Для

освобождения воды родника от взвеси каптажную камеру следует разделять

переливной стенкой на два отделения: одно - для отстаивания воды с последующей

очисткой его от осадка, второе - для забора воды насосом.

8.59. При наличии

вблизи нисходящего родника нескольких выходов воды каптажную камеру следует

предусматривать с открылками.

Искусственное

пополнение запасов подземных вод

8.60. Искусственное

пополнение подземных вод следует принимать для:

увеличения

производительности и обеспечения стабильной работы действующих и проектируемых

водозаборов подземных вод;

улучшения качества

инфильтруемых и отбираемых подземных вод;

создания сезонных

запасов подземных вод;

охраны окружающей

среды (предотвращение недопускаемого понижения уровня грунтовых вод,

приводящего к гибели растительности).

8.61. Для

пополнения запасов подземных вод эксплуатируемых водоносных пластов должны

использоваться поверхностные и подземные воды.

8.62. Пополнение

запасов подземных вод следует предусматривать через инфильтрационные сооружения

открытого и закрытого типов.

8.63. В качестве

инфильтрационных сооружений открытого типа следует применять: бассейны,

естественные и искусственные понижения рельефов (овраги, балки, старицы,

карьеры).

8.64. Открытые

инфильтрационные сооружения следует принимать для пополнения запасов подземных

вод первого от поверхности водоносного пласта при отсутствии или малой мощности

(до 3 м) покровных слабопроницаемых отложений.

8.65. При

проектировании инфильтрационных бассейнов следует предусматривать:

врезку днища в

хорошо фильтрующие породы на глубину не менее 0,5 м;

укрепление дна в

месте выпуска воды и предохранение откосов от размыва;

устройства для

регулирования и измерения расхода воды, подаваемой на инфильтрационные

сооружения;

подъездные пути и

съезды для машин и механизмов.

8.66. Ширина по дну

инфильтрационных бассейнов должна быть не более 30 м, длина бассейнов - не

более 500 м, слой воды - 0,7 - 2,5 м, количество - не менее двух.

8.67. Подачу воды в

бассейн следует предусматривать через разбрызгивающие устройства или каскад со

свободным изливом.

8.68. При

устройстве бассейнов в гравийно-галечниковых отложениях с крупным заполнителем

следует предусмотреть загрузку дна крупнозернистым песком толщиной слоя 0,5 -

0,7 м.

8.69. При

использовании естественных понижений рельефа должна предусматриваться

подготовка фильтрующей поверхности.

8.70. В качестве

инфильтрационных сооружений закрытого типа следует применять скважины

(поглощающие и дренажно-поглощающие) и шахтные колодцы.

8.71. При

проектировании поглощающих и дренажно-поглощающих скважин и шахтных колодцев

необходимо предусматривать устройства для измерения и регулирования расходов

подаваемой воды и измерения динамических уровней воды в сооружениях и

водоносном пласте.

8.72. Конструкция

инфильтрационных сооружений должна обеспечивать возможность восстановления их

производительности на открытых инфильтрационных сооружениях путем механического

или гидравлического съема закольматированного слоя с фильтрующей поверхности,

на закрытых - методами, применяемыми для регенерации водозаборных скважин.

Примечание.

Опорожнение и регенерация открытых инфильтрационных сооружений в период

отрицательных температур не допускается.

8.73. Выбор схемы

размещения инфильтрационных сооружений, определение их количества и

производительности должны производиться на основе комплексных

гидрогеологических и технико-экономических расчетов с учетом назначения

искусственного пополнения запасов подземных вод, схемы размещения водозаборных

сооружений, качества подаваемой воды и особенностей эксплуатации

инфильтрационных и водозаборных сооружений.

8.74. Расстояния

между инфильтрационными и водозаборными сооружениями должны приниматься на

основе прогноза качества отбираемой воды с учетом доочистки подаваемой на

инфильтрацию воды и смешения ее с подземными водами.

8.75. Качество

воды, используемой для искусственного пополнения, должно отвечать требованиям

государственных стандартов.

8.76. Качество

воды, подаваемой на инфильтрационные сооружения систем хозяйственно-питьевого

водоснабжения, должно с учетом ее доочистки при инфильтрации в водоносный пласт

и смешения с подземными водами отвечать требованиям санитарных норм и правил.

Сооружения для

забора поверхностной воды

8.77. Водозаборные

сооружения (водозаборы) должны:

обеспечивать забор

из водоисточника расчетного расхода воды и подачу его потребителю;

защищать систему водоснабжения

от биологических обрастаний и от попадания в нее наносов, сора, планктона,

шугольда и др.;

на водоемах

рыбохозяйственного значения удовлетворять требованиям органов охраны рыбных

запасов.

8.78. Водозаборы по

степени обеспеченности подачи воды следует подразделять на три категории

согласно 7.4.

8.79.

Конструктивная схема водозабора должна приниматься в зависимости от требуемой

категории, гидрологической характеристики водоисточника с учетом максимальных и

минимальных уровней воды, указанных в таблице 7, а также требований

уполномоченных государственных органов.

Таблица 7

Значения

обеспеченности расчетных уровней воды

в поверхностных

источниках в зависимости

от категории

водозаборов

|

Категория |

Обеспеченность

расчетных уровней воды в поверхностных |

|

|

максимальный |

минимальный |

|

|

I |

1 |

97 |

|

II |

3 |

95 |

|

III |

5 |

90 |

8.80. Класс

основных сооружений водозабора устанавливается в соответствии с его категорией.

Класс второстепенных

сооружений водозабора принимается на единицу меньше.

Примечания. 1. К

основным следует относить сооружения, при повреждении которых водозабор не

обеспечит подачу расчетного расхода воды потребителям, к второстепенным -

сооружения, повреждение которых не приведет к снижению подачи воды

потребителям.

2. Класс

водоподъемных и водохранилищных плотин, входящих в состав водозаборного

гидроузла, следует принимать в соответствии с указаниями СП 80.13330, но не

ниже:

класса II - для

категории I водозаборов;

класса III - для

категории II водозаборов;

класса IV - для

категории III водозаборов.

8.81. Выбор схемы и

места расположения водозабора должен быть обоснован прогнозами:

качества воды в

источнике;

переформирования

русла или побережья;

изменения границы

вечномерзлых грунтов;

гидротермического

режима.

8.82. Не

допускается размещать водоприемники в пределах зон движения судов, плотов, в

зоне отложения и жильного движения донных наносов, в местах зимовья и нереста

рыб, на участке возможного разрушения берега, скопления плавника и водорослей,

а также возникновения шугозаторов и заторов.

8.83. Не

рекомендуется размещать водоприемники на участках нижнего бьефа ГЭС,

прилегающих к гидроузлу, в верховьях водохранилищ, а также на участках,

расположенных ниже устьев притоков водотоков и в устьях подпертых водотоков.

8.84. Место

расположения водоприемников для водозаборов хозяйственно-питьевого

водоснабжения должно приниматься выше по течению водотока выпусков сточных вод,

населенных пунктов, а также стоянок судов, лесных бирж, товарно-транспортных

баз и складов в районе, обеспечивающем организацию зон санитарной охраны.

8.85. На морях,

крупных озерах и водохранилищах водоприемники водозаборов следует размещать (с

учетом ожидаемой переработки прилегающего берега и прибрежного склона):

за пределами

прибойных зон при наинизших уровнях воды;

в местах, укрытых

от волнения;

за пределами

сосредоточенных течений, выходящих из прибойных зон.

На водозаборах с

самотечными и сифонными водоводами целесообразно водоприемный сеточный колодец,

насосную станцию и другие сооружения выносить за пределы ожидаемой переработки

берега, без устройства берегозащитных покрытий.

8.86. Условия

забора воды из поверхностных источников должны разделяться в зависимости от

устойчивости берегов и ложа источника, русловых и шуголедовых режимов,

засоренности по показателям, приведенным в таблице 8.

Таблица 8

Условия

забора воды из поверхностных источников

|

Характе-

|

Условия забора воды из поверхностных

источников |

||

|

Мутность, |

Шуга и лед |

Другие факторы |

|

|

Легкие |

Мутность

<= 500 мг/л, |

Отсутствие |

Отсутствие

в |

|

Средние |

Мутность

<= 1500 мг/л |

Наличие |

Наличие

сора, |

|

Тяжелые |

Мутность |

Неоднократно |

То

же, но |

|

Очень |

Мутность

> 5000 мг/л, |

Формирование |

|

|

Примечание. Общая характеристика условий

забора воды определяется по |

|||

8.87. Водоприемные

устройства следует принимать в зависимости от требуемой категории и сложности

природных условий забора воды. В водозаборных сооружениях I и II категории

надежности следует предусматривать секционирование водоприемной части.

8.88. Повышение

категории водозабора с затопленными водоприемниками на единицу допускается в

случаях:

размещения

водоприемников в затопляемом, самопропромывающемся водоприемном ковше;

подвода к

водоприемным отверстиям теплой воды в количестве не менее 20% забираемого расхода

и применения специальных наносозащитных устройств;

обеспечения

надежной системы обратной промывки сороудерживающих решеток, рыбозаградительных

устройств водоприемников и самотечных водоводов.

8.89. Выбор схемы и

компоновки водозаборного сооружения в тяжелых и очень тяжелых местных условиях

следует принимать на основе лабораторных исследований.

8.90. Водозаборные

сооружения следует проектировать с учетом перспективного развития

водопотребления.

8.91. При заборе

воды из водохранилищ следует рассматривать целесообразность использования в

качестве водоприемника башни донного водоспуска или головного сооружения

водосброса.

При совмещении

водозаборного сооружения с водоподъемной плотиной следует предусматривать

возможность ремонта плотины без прекращения подачи воды.

8.92. Размеры

основных элементов водозаборного сооружения (водоприемных отверстий, сеток,

рыбозащитных устройств, труб, каналов), а также расчетный минимальный уровень

воды в береговом водоприемном сеточном колодце и отметки оси насосов должны определяться

гидравлическими расчетами при минимальных уровнях воды в источнике для

нормального эксплуатационного и аварийного режимов работы.

Примечание. В

аварийном режиме (отключение одного самотечного или сифонного водовода или

секции водоприемника на ремонт или ревизию) для водозаборных сооружений II и

III категорий допускается снижение водоотбора на 30%.

8.93. Размеры

водоприемных отверстий следует определять по средней скорости втекания воды в

отверстия (в свету) сороудерживающих решеток, сеток или в поры фильтров с

учетом требований рыбозащиты.

8.94. Низ

водоприемных отверстий должен быть расположен не менее 0,5 м выше дна водоема

или водостока, верх водоприемных отверстий или затопленных сооружений - не

менее 0,2 м от нижней кромки льда.

8.95. Для борьбы с

оледенением и закупоркой шугой водоприемников в тяжелых шуголедовых условиях

следует предусматривать электрообогрев решеток, подвод к водоприемным

отверстиям теплой воды или сжатого воздуха или импульсную промывку в сочетании

с обратной. Стержни сороудерживающих решеток должны быть изготовлены из

гидрофобных материалов или покрыты ими. Для удаления шуги из береговых

водоприемных колодцев и сеточных камер должны предусматривать соответствующие

приспособления.

8.96. В случае

необходимости следует предусматривать меры борьбы с обрастанием элементов

водозаборного сооружения дрейсеной, балянусом, мидиями и т.п. путем обработки

воды хлором или раствором медного купороса.

Дозы, периодичность

и продолжительность обработки воды реагентами следует определять на основании

данных технологических исследований.

При отсутствии этих

данных дозу хлора следует принимать на 2 мг/л более хлорпоглощаемости воды, но

не менее 5 мг/л.

8.97.

Ориентировочные скорости движения воды в самотечных и сифонных водоводах при

нормальном режиме работы водозаборных сооружений допускается принимать по

таблице 9.

Таблица 9

Скорости движения

воды в сифонных линиях

в водозаборах

различной категории

|

Диаметры водоводов, мм |

Скорость движения воды, м/с, в водозаборах |

|

|

I |

II и III |

|

|

300

- 500 |

0,7 - 1 |

1 - 1,5 |

|

500

- 800 |

1 - 1,4 |

1,5 - 1,9 |

|

Более

800 |

1,5 |

2 |

|

Примечание. При обрастании водоводов

дрейсеной, балянусом, мидиями и |

||

8.98. Сифонные

водоводы допускается применять в водозаборах II и III категорий.

Применение сифонных

водоводов в водозаборах I категории должно быть обосновано.

8.99. Сифонные и

самотечные водоводы, как правило, следует принимать из стальных труб.

Допускается применение пластмассовых и железобетонных труб.

8.100. Для

самотечных водоводов на участке примыкания к подземной части водоприемных

колодцев и насосных станций, выполняемых опускным способом, рекомендуется метод

бестраншейной прокладки.

8.101. Стальные и

пластмассовые трубопроводы должны проверяться на всплытие. Стальные

трубопроводы должны выполняться с противокоррозионной изоляцией, а при

необходимости, с катодной или протекторной защитой. При пересечении самотечными

и сифонными водоводами участков с вечномерзлыми грунтами должны быть

предусмотрены мероприятия, исключающие замерзание воды внутри водовода.

8.102. Самотечные и

сифонные водоводы в пределах русла водотока должны защищаться снаружи от

истирания донными наносами и от повреждений якорями путем заглубления водоводов

под дно не менее чем на 0,5 м, или обсыпки грунтом с укреплением его от

размыва.

8.103. Выбор типа

сеток для предварительной очистки воды следует производить с учетом

особенностей водоема и производительности водозабора.

8.104. При

применении в качестве рыбозащитных мероприятий фильтрующих элементов или

устройства водоприемников фильтрующего типа в отдельных случаях следует

рассматривать возможность отказа от установки водоочистных сеток.

8.105. Насосные

станции водозаборных сооружений следует проектировать в соответствии с разделом

9.

8.106. При

проектировании водозаборных сооружений следует предусматривать устройства для

удаления осадка из водоприемных камер (колодцев).

Для промывки сеток

следует использовать воду из напорных водоводов. В случае недостаточности

напора для их промывки следует предусматривать установку подкачивающих насосов.

9.

Водоподготовка

Общие указания

9.1. Требования

настоящего раздела не распространяются на установки водоподготовки

теплоэнергетических объектов.

9.2. Метод

обработки воды, состав и расчетные параметры сооружений водоподготовки и

расчетные дозы реагентов следует устанавливать в зависимости от качества воды в

источнике водоснабжения, назначения водопровода, производительности станции и

местных условий на основании данных технологических изысканий и опыта

эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях.

9.3. Для

подготовки воды питьевого качества рекомендуются только те методы, по которым

получены положительные гигиенические заключения.

9.4.

Рекомендуется предусматривать повторное использование промывных вод фильтров,

воды от обезвоживания и складирования осадков станции водоподготовки. При

обосновании допускается сброс их в водостоки или водоемы, или на

канализационные очистные сооружения.

9.5. При

проектировании оборудования, арматуры и трубопроводов станции водоподготовки

следует учитывать требования разделов 13 и 14.

9.6. Полный расход

воды, поступающий на станцию, следует определять с учетом расхода воды на

собственные нужды станции.

Ориентировочно

среднесуточные (за год) расходы исходной воды на собственные нужды станции

осветления, обезжелезивания и др. следует принимать: при повторном

использовании промывной воды в размере 3 - 4% количества воды, подаваемой

потребителям, без повторного использования - 10 - 14%, для станции умягчения -

20 - 30%. Расход воды на собственные нужды станции следует уточнять расчетами.

9.7. Станции

водоподготовки должны рассчитываться на равномерную работу в течение суток

максимального водопотребления, причем должна предусматриваться возможность

отключения отдельных сооружений для профилактического осмотра, чистки, текущего

и капитального ремонтов. Для станций производительностью до 5000 м3/сут

допускается предусматривать работу в течение части суток.

9.8. Коммуникации

станций водоподготовки следует рассчитывать на возможность пропуска расхода

воды на 20 - 30% больше расчетного.

Осветление и

обесцвечивание воды. Общие указания

9.9. Воды

источников водоснабжения подразделяются:

в зависимости от

расчетной максимальной мутности (ориентировочно количество взвешенных веществ)

на:

маломутные - до 50

мг/л;

средней мутности -

св. 50 до 250 мг/л;

мутные - св. 250 до

1500 мг/л;

высокомутные - св.

1500 мг/л;

в зависимости от

расчетного максимального содержания гумусовых веществ, обусловливающих

цветность воды, на:

малоцветные - до

35°;

средней цветности -

св. 35 до 120°;

высокой цветности -

св. 120°.

Расчетные

максимальные значения мутности и цветности для проектирования сооружений

станций водоподготовки следует определять по данным анализов воды за период не

менее чем за последние три года до выбора источника водоснабжения.

9.10. При выборе сооружений

для осветления и обесцвечивания воды рекомендуется руководствоваться

требованиям по 9.2 и 9.3, а для предварительного выбора - данными таблицы 10.

Таблица 10

Технологические

характеристики

основных сооружений

водоподготовки

┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────┐

│ Основные сооружения │ Условия применения │Произво- │

│

├──────────────────┬──────────────────┤дитель- │

│ │ Мутность, мг/л │

Цветность, ° │ность │

│

├─────────┬────────┼───────┬──────────┤станции, │

│ │исходная

│очищен- │исход- │очищенная │м3/сут │

│ │ вода

│ная вода│ная

│ вода │ │

│ │ │ │вода │ │ │

├────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┴──────────┤

│ Обработка воды с применением

коагулянтов и флокулянтов

│

├────────────────────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┤

│1.

Скорые фильтры │ │ │ │ │ │

│(одноступенчатое │ │ │ │ │ │

│фильтрование): │ │ │

│ │ │

│

а) напорные │ До 30

│ До 1,5 │ До 50 │

До 20 │ До 5000 │

│

б) открытые │ До 20

│ До 1,5 │ До 50 │

До 20 │ До 50000 │

├────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│2.

Вертикальные │ До 1500

│ До 1,5 │До 120 │ До

20 │ До 5000 │

│отстойники

- скорые │ │ │ │ │ │

│фильтры │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│3.

Горизонтальные │ До 1500

│ До 1,5 │До 120 │ До

20 │Св. 30000 │

│отстойники

- скорые │ │ │ │ │ │

│фильтры │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│4.

Контактные │ До 300 │ До 1,5 │До 120 │ До 20

│ Любая │

│префильтры

- скорые │ │ │ │ │ │

│фильтры

(двухступенчатое│

│ │ │ │ │

│фильтрование) │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│5.

Осветлители со │Не менее

│ До 1,5 │До 120 │ До

20 │ Св. 5000 │

│взвешенным

осадком - │ 50

│ │ │ │ │

│скорые

фильтры │ до 1500

│ │ │ │ │

├────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│6.

Две ступени │ Более

│ До 1,5 │До 120 │

До 20 │ Любая

│

│отстойников

- скорые │ 1500

│ │ │ │ │

│фильтры │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│7.

Контактные │ До 70

│ До 1,5 │ До 70 │

До 20 │ Любая

│

│осветлители │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│8.

Горизонтальные │ До 1500

│ 8 - 15 │До 120 │ До

40 │ Любая

│

│отстойники

и осветлители│ │ │ │ │ │

│со

взвешенным осадком │ │ │ │ │ │

│для

частичного │ │ │ │ │ │

│осветления

воды │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│9.

Крупнозернистые │ До 80

│ До 10 │До 120

│ До 30 │

Любая │

│фильтры

для частичного │ │ │ │ │ │

│осветления

воды │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│10.

Радиальные │Св. 1500

│ До 250 │До 120 │ До

20 │ Любая

│

│отстойники

для │ │ │ │ │ │

│предварительного │ │ │ │ │ │

│осветления

высокомутных │ │ │ │ │ │

│вод │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│11.

Трубчатый отстойник │ До 1000 │ До 1,5 │До 120 │ До 20

│ До 800 │

│и

напорный фильтр │ │ │ │ │ │

│заводского

изготовления │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│12.

Крупнозернистые │ До 150 │30 - 50%│До 120 │Такая же,

│ Любая │

│фильтры

для частичного │ │исходной│ │

как │ │

│осветления

воды │ │ │ │ исходная │ │

├────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│13.

Радиальные │ Более

│30 - 50%│До 120 │

То же │ "

│

│отстойники

для │ 1500

│исходной│

│ │ │

│частичного

осветления │ │

│ │ │ │

│воды │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│14.

Медленные фильтры │ До 1500

│ 1,5 │ До 50 │ До 20 │

Любая │

│с

механической │ │ │ │ │ │

│или

гидравлической │ │ │ │ │ │

│регенерацией

песка │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┴──────────┤

│ Примечания. 1. Мутность указана

суммарная, включая образующуюся

от│

│введения

реагентов.

│

│ 2.

На водозаборных сооружениях

или на станции

водоподготовки│

│необходимо

предусматривать установку сеток с ячейками 0,5

- 2 мм.

При│

│среднемесячном содержании

в воде планктона

более 1000 кл/мл

и│

│продолжительности

"цветения" более 1 мес в году в дополнение к сеткам на│

│водозаборе

следует предусматривать установку микрофильтров на водозаборе│

│или

на станции водоподготовки.

│

│ 3.

При обосновании для

обработки воды допускается

применять│

│сооружения,

не указанные в таблице 10 (плавучие водозаборы-осветлители,│

│гидроциклоны,

флотационные установки и др.). │

│ Осветлители со взвешенным осадком следует

применять при равномерной│

│подаче

воды на сооружения или

постепенном изменении расхода

воды в│

│пределах

не более 15% в 1 ч

и колебании температуры

воды не более│

│+/-

1 °C в 1 ч.

│

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Сетчатые барабанные

фильтры

9.11.

Сетчатые барабанные фильтры следует применять для удаления из воды крупных

плавающих и взвешенных примесей (барабанные сетки) и для удаления указанных

примесей и планктона (микрофильтры).

Сетчатые барабанные

фильтры следует размещать на площадке станций водоподготовки, при обосновании

допускается их размещение на водозаборных сооружениях.

Сетчатые барабанные

фильтры следует устанавливать до подачи в воду реагентов.

9.12. Количество

резервных сетчатых барабанных фильтров следует принимать:

1 - при количестве

рабочих агрегатов 1 - 5;

2 - при количестве

рабочих агрегатов 6 - 10;

3 - при количестве

рабочих агрегатов 11 и более.

9.13. Установку

сетчатых барабанных фильтров следует предусматривать в камерах. Допускается

размещение в одной камере двух агрегатов, если число рабочих агрегатов свыше 5.

Камеры должны

оборудоваться спускными трубами. В подводящем канале камер следует

предусматривать переливной трубопровод.

9.14.

Промывка сетчатых барабанных фильтров должна осуществляться водой, прошедшей

через них.

Расходы воды на

собственные нужды следует принимать: для барабанных сеток - 0,5% и

микрофильтров - 1,5% расчетной производительности.

Реагентное

хозяйство

9.15. Марку

и вид реагентов, расчетные дозы реагентов следует устанавливать в соответствии

с их характеристиками для различных периодов года в зависимости от качества

исходной воды и корректировать в период наладки и эксплуатации сооружений. При

этом следует учитывать допустимые их остаточные концентрации в обработанной

воде.

Дозу хлорсодержащих

реагентов (по активному хлору) при предварительном хлорировании и для улучшения

хода коагуляции и обесцвечивания воды, а также для улучшения санитарного

состояния сооружений следует принимать 3 - 10 мг/л.

Реагенты

рекомендуется вводить за 1 - 3 мин до ввода коагулянтов.

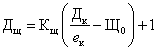

9.16. Дозы

подщелачивающих реагентов ![]() ,

мг/л, необходимых для улучшения процесса хлопьеобразования, следует определять

по формуле

,

мг/л, необходимых для улучшения процесса хлопьеобразования, следует определять

по формуле

, (5)

, (5)

где ![]() - максимальная в период подщелачивания доза

безводного коагулянта, мг/л;

- максимальная в период подщелачивания доза

безводного коагулянта, мг/л;

![]() - эквивалентная масса коагулянта (безводного),

принимаемая для

- эквивалентная масса коагулянта (безводного),

принимаемая для ![]() - 57,

- 57, ![]() - 54,

- 54, ![]() - 67 мг/мг-экв;

- 67 мг/мг-экв;

![]() - коэффициент, равный для извести (по CaO) -

28, для соды (по

- коэффициент, равный для извести (по CaO) -

28, для соды (по ![]() ) -

53;

) -

53;

![]() - минимальная щелочность воды, мг-экв/л.

- минимальная щелочность воды, мг-экв/л.

Подщелачивающий

реагент следует вводить в случае низкого щелочного резерва для ввода

коагулянта. Реагенты следует вводить одновременно с вводом коагулянтов.

9.17. Приготовление

и дозирование реагентов следует предусматривать в виде растворов или суспензий.

Количество дозаторов следует принимать в зависимости от числа точек ввода и

производительности дозатора, но не менее двух (один резервный).

Гранулированные и

порошкообразные реагенты следует, как правило, принимать в сухом виде.

9.18. Концентрацию

раствора коагулянта в растворных баках, считая по чистому и безводному

продукту, а также условия по приготовлению их растворов следует принимать по

рекомендации производителя.

9.19. Количество

растворных баков следует принимать с учетом объема разовой поставки, способов